Kriegsgedenken goes Multimediagewitter

Im Zentrum des von Duncan Macmillan geschriebenen Stücks, das bei der Premiere mit viel Applaus und Getrampel aufgenommen wurde, steht die Lebensgeschichte der deutsch-jüdischen Chemikerin Clara Immerwahr. Ihr Mann Fritz Haber gilt als der „Vater des Gaskrieges“ und entwickelte die erste chemische Massenvernichtungswaffe, die im Ersten Weltkrieg zum Einsatz kam. Parallel dazu erzählt Mitchell von Claire, der Enkelin Habers, die Ende der 1940er Jahre in den USA an einem Gegenmittel für Kampfgasangriffe forscht. Dort arbeitet sie wiederum mit einer Wissenschaftlerin zusammen, die früher selbst im Lazarett Chlorgasopfer betreute und ihren Liebsten im Feld verloren hatte.

Salzburger Festspiele / Stephen Cummiskey

Claire verzweifelt an der Grausamkeit des Krieges

„Machtlosigkeit und Einfluss“ der Frauen

„Wir haben nach einer realen Geschichte gesucht, die gleichzeitig von der Machtlosigkeit der Frauen und von ihrem Einfluss erzählt“, so Mitchell. Diese Machtlosigkeit wird in den Geschichten von Clara und Claire auch deutlich, von Emanzipation oder gar Einfluss eigentlich wenig. Sie leiden unter dem großen Unglück, das der Krieg in die Welt gebracht hat, und das einen Ausgangspunkt auch in ihrer Familie hatte.

Die „weibliche Rolle“, die hier gezeigt wird, ist primär passiv - und das nicht, weil die „verbotene Zone“ im Titel die Front meint, an der Frauen nichts zu suchen hatten. Großmutter und Enkelin kapitulieren vor der Familienschuld und werden sich beide am Ende des Abends das Leben nehmen. Die eine aus Protest gegen die Arbeit ihres Mannes, die andere aus Verzweiflung über die geerbte Schuld im Speziellen und die Sinnlosigkeit des Krieges im Allgemeinen. Der weibliche Widerstand manifestiert sich hier in Selbstbeschädigung.

Salzburger Festspiele / Stephen Cummiskey

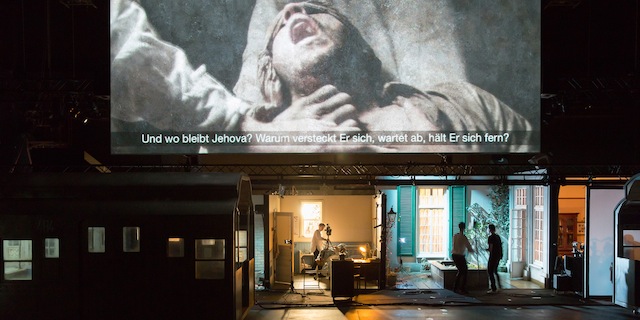

Oben Kino unten Theater

Um die Geschichte zu erzählen, sind in der 75-minütigen Inszenierung nur wenige Dialoge notwendig. Fast alles spielt sich, abwechselnd in deutscher und englischer Sprache, in der Gedankenwelt ab und wird durch Off-Texte offengelegt. Immer wieder verschneiden sich die Gedanken der Protagonisten mit Texten von Mary Borden, Virginia Woolf, Hannah Arendt, Simone de Beauvoir und anderen Autorinnen - alle mit einem Hauptthema: die Sinnlosigkeit des Krieges, der Wunsch nach einer Lösung.

Details und kleine Gesten in Großaufnahme

Mitchell, die neben ihrer Inszenierung von Peter Handkes „Wunschloses Unglück“ in Österreich auch mit ihren Musiktheaterproduktionen - etwa Luigi Nonos „Al gran sole carico d’amore“ bei den Salzburger Festspielen und George Benjamins „Written on Skin“ bei den Wiener Festwochen - auf sich aufmerksam gemacht hat, will stets ganz tief in die Geschichte eintauchen. Sie nutzt dafür die Livekameras, um winzige Gesichtsregungen sichtbar zu machen, die Bedeutung einzelner Gesten zu unterstreichen und um vielen kleinen Ausstattungsdetails ihre Bedeutung zu verleihen: das Amulett, das sowohl Clara als auch Claire tragen, die Pistole, mit der sich Clara erschießen wird, das Gift, mit dem sich Claire das Leben nimmt.

Salzburger Festspiele / Stephen Cummiskey

Filmstill oder Szenenfoto?

Die Choreografie der Kameramänner

So wird quasi live auf der Bühne ein Film gedreht - der auf der sehr dominanten Leinwand oberhalb zu sehen ist. Mit dick aufgetragenem Patinaeffekt verfremdet, sieht man da, gern in extremen Close-ups, eine genau durchchoreografierte Einstellungsabfolge. Wer will, kann aber auch unten mitschauen, direkt in das Filmset. Freilich: Dort bekommt man eher einen Eindruck von der Illusionsmaschine an sich. Man sieht fast ausschließlich die herumflitzenden Kameramänner und die zwischen den Sets (drei Länder, zwei Kontinente, zwei Jahrzehnte) wechselnden Schauspieler - dabei aber kaum etwas von der Geschichte.

Hinweis

„Forbidden Zone“ ist eine Koproduktion mit der Berliner Schaubühne am Lehniner Platz und bei den Salzburger Festspielen noch am 31. Juli, sowie am 2., 3., 5., 7., 9. und 10. August jeweils um 19.30 Uhr auf der Perner Insel in Hallein zu sehen.

Alles ist zu weit weg, zu verbaut mit Kulissen, immer wieder steht ein Teil der U-Bahn im Weg. Will man die Schauspieler also nicht ausschließlich auf der Leinwand beobachten, fällt es schwer, in den Sog der Erzählung zu kippen. Umgekehrt gilt das aber leider genauso - das Ergebnis auf der Leinwand ist zwar wirklich erstaunlich, vermag aber nicht so sehr zu fesseln, dass nicht dann doch wieder die U-Bahn interessanter wäre. Aber Film und Theater hin oder her, Leinwand oder Bühne: Die eigentlich interessante Geschichte der Protagonistinnen gerät neben diesen formalen Aspekten zur wenig auserzählten Nebensache.

Sophia Felbermair, ORF.at