45 Jahre Stockholm-Syndrom

45 Jahre ist es heute her, dass Jan Erik Olsson am 23.8.1973 während eines Gefängnisfreigangs eine Bank im Stadtzentrum von Stockholm überfiel. Vier Angestellte nahm er als Geiseln. Neben Geld und Waffen forderte er überdies, dass der in Schweden bekannte Verbrecher Clark Olofsson aus dem Gefängnis zu ihm gebracht werden sollte - was auch geschah.

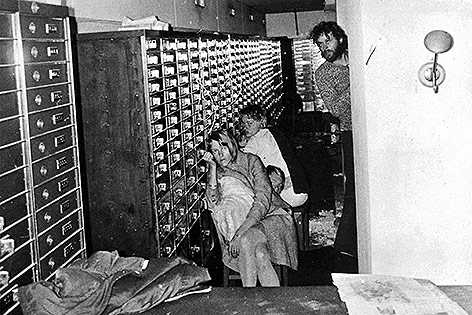

APA/AFP/Scanpix Sweden/Egan-Polisen

131 Stunden dauerte die Geiselnahme. Durch die Einleitung von Gas konnte die Polizei sie schließlich unblutig beenden. Der Kriminalfall war das bestimmende Thema in den schwedischen Medien. Das junge Medium Fernsehen berichtete live und beschäftigte sich auch intensiv mit dem Gefühlszustand der Geiseln.

„Sie beschützen uns“

Vor allem ein Telefongespräch der Geisel Kristin Enmark mit dem damaligen schwedischen Premier Olaf Palme wurde heftig diskutiert. „Palme, du enttäuschst mich sehr! Mein ganzes Leben lang war ich Sozialdemokratin, und jetzt schacherst du mit unserem Leben. Lasst uns doch einfach laufen. Ich habe keine Angst vor diesen Männern. Sie beschützen uns“, sagte Enmark darin zum schwedischen Regierungschef.

Auch nach ihrer Befreiung äußerten sich die Geiseln nicht abwertend über ihre Entführer, besuchten sie sogar im Gefängnis. Der schwedische Polizeipsychologe Nils Bejerot prägte für das Verhalten der Geiseln später den Begriff Stockholm-Syndrom.

Fixer Bestandteil der Populärkultur

Zwar handelt es sich bei dem Phänomen aus psychologischer Sicht um kein „Syndrom“. Und die Psychologie kennt eine ganze Reihe von Gründen, warum Geiseln mit ihren Entführern kooperieren. Das änderte aber nichts daran, dass der Begriff schnell weite Verbreitung fand.

Das Stockholm-Syndrom ist mittlerweile fester Bestandteil der Populärkultur. Auch wenn die es nicht immer ganz genau nimmt: Der erste Teil der „Stirb langsam“-Filme etwa lässt einen Psychiater im Brustton der Überzeugung vom Helsinki-Syndrom reden.