Verboten ist fast alles

Die rund elf Millionen Uigurinnen und Uiguren in Chinas größter Provinz Xinjiang sind ein den Türken eng verwandtes muslimisches Volk, das mit den Chinesen keine ethnische oder kulturelle Verbindung hat. Seit Jahrzehnten leiden sie unter systematischer Unterdrückung der chinesischen Regierung, und ihre Lage wird immer prekärer. Pekings Megaprojekt „Neue Seidenstraße" soll auch durch die Krisenprovinz führen.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

„Durch die Wende bei der Sicherheitslage in Xinjiang sind dank des schlagkräftigen chinesischen Rechts und der starken Herrschaft der Kommunistischen Partei eine große Tragödie verhindert und unzählige Leben gerettet worden.“ So reagierte Peking auf einen Mitte August erschienenen UNO-Bericht über Internierungslager für muslimische Uiguren.

Hunderttausende in „Umerziehungszentren“

In der Region Xinjiang im Westen des Landes, wo die Uigurinnen und Uiguren beheimatet sind, werden nach Schätzungen der Vereinten Nationen mehr als eine Million Angehörige der muslimischen Minderheit in „Anti-Extremismus-Lagern“ festgehalten. Zigtausende sollen in politische „Umerziehungszentren“ gebracht worden sein, hielt das UNO-Komitee zur Bekämpfung von Rassendiskriminierung fest. Die meisten von ihnen seien nie konkret angeklagt oder auch verurteilt worden. Peking zufolge sei diese Vorgehensweise notwendig für Frieden und Stabilität in der Region.

Reuters/Thomas Peter

Die Polizei kann in Xinjiang nach Gutdünken walten

Haft für Ausreisepläne

Gründe für Verhaftungen gibt es aus Sicht der chinesischen Sicherheitskräfte viele, wie Felix Lee, Auslandskorrespondent für mehrere deutschsprachige Medien, unlängst etwa in der „Presse“ und der „taz“ berichtete: In der Umgebung der Stadt Kashgar wurde eine Frau eingesperrt, weil sie als Bestatterin Körper nach islamischem Brauch gewaschen hatte. In der Nähe der kasachischen Grenze kamen mehrere Uiguren in Haft, „weil sie verdächtigt wurden, ins Ausland reisen zu wollen“. Weitere Vergehen sind religiöse Ansichten, Unkenntnis der chinesischen Nationalhymne oder Erkundungen nach dem Verbleib von Vermissten. Barttragen ist ebenso untersagt wie öffentliches Beten.

In der mit 1,64 Millionen Quadratkilometern größten Provinz im Nordwesten des Reiches leben nur rund 22 Millionen Menschen - weniger als zwei Prozent der rund 1,4 Milliarden Menschen in China. Xinjiang war lange Zeit mehrheitlich von Uiguren bewohnt, einem turksprachigen Volk muslimischen Glaubens in Zentralasien. Nach ihrer Machtübernahme 1949 in Peking verleibten sich die Kommunisten das frühere Ostturkestan als autonom verwaltete Region ein. Inzwischen bilden Han-Chinesen, zugezogene Chinesen aus dem Kernland der Volksrepublik, die Mehrheit.

„Verständlicherweise zu Verbitterung geführt“

Verständnis für nationale Minderheiten ist in China kaum vorhanden, viele Han-Chinesen blicken auf die Uiguren herab, betrachten sie als rückständig und kulturlos. Ein Ausdruck davon war etwa der Abriss der muslimischen Altstadt von Kashgar - angeblich waren die dortigen Häuser nicht erdbebensicher. Jurten aus Filz wurden entfernt, stattdessen riesige Betonbauten aufgezogen. Diese sind im Sommer heiß und stickig, im Winter eiskalt, wie der Autor Hans Christoph Buch berichtete, der im Frühjahr 2009 als „Writer in Residence“ in China weilte und dabei auch Xinjiang besuchte.

„Die Uiguren mussten 40 Jahre lang mit ansehen, wie ihre Religion unterdrückt und ihre Identität ausgelöscht wurde“, sagte unlängst Sophie Richardson, die Direktorin der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW). „Das hat verständlicherweise zu einer großen Verbitterung gegenüber der Provinz- und Zentralregierung geführt.“

Reuters/Thomas Peter

Die einst belebte orientalische Stadt Kashgar ist zu einem trostlosen Ort geworden

Peking bekämpft „islamistischen Terrorismus“

Seit 2009 bei aufstandsähnlichen Unruhen in der Provinzhauptstadt Ürümqi etwa 200 Menschen starben, hat Peking die Kontrolle und Repression immer weiter verstärkt. Die chinesische Führung will eine Verbindung zwischen uigurischen Separatisten und der globalen Dschihadistenszene ausgemacht haben. Tatsächlich haben sich Teile der Uiguren radikalisiert - die Motive dahinter dringen aber selten an die Öffentlichkeit.

Im Oktober 2013 etwa lenkte eine dreiköpfige uigurische Familie ihren mit Benzinkanistern gefüllten Jeep direkt vor das Tiananmen-Tor mit dem Porträt von Staatsgründer Mao Zedong. Der Wagen rammte einen Brückenpfeiler und geriet in Brand. Das im Jeep sitzende Ehepaar und seine Mutter verbrannten im Wagen. Zwei Touristen starben, 40 weitere Menschen wurden verletzt. Der Hintergrund für die Tat wurde nie bekannt, offiziell aber wurde sie rasch als von außen gesteuerter „islamistischer Terrorismus“ dargestellt.

Repression als einzige Antwort

2009 wurden bei Unruhen während des Fastenmonats Ramadan in Ürümqi fast 200 Menschen getötet. 2014 erstachen uigurische Angreifer in der Stadt Kunming 31 Menschen. Die Antwort Pekings fiel stets gleich aus: noch mehr Überwachung, noch mehr Unterdrückung.

Prominentestes Opfer ist Ilham Tohti, der 2016 mit dem Martin-Ennals-Preis ausgezeichnet wurde, der als eine Art „Nobelpreis für Menschenrechte“ gilt. Der ethnische Uigure, der an der Pekinger Nationalitätenuniversität lehrte, wurde Anfang 2014 abgeführt und nach Ürümqi gebracht. Hunderte Intellektuelle setzten sich damals für ihn ein - er sei eine „Stimme für die Aussöhnung“, ein „Brückenbauer und Gegner aller Gewalt“. Das Gericht dagegen verurteilte Tohti im Eilverfahren als „geistigen Wegbereiter für Terrorismus und Separatismus“, er wurde zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.

Reuters/Thomas Peter

„Die ganze Provinz hat sich in ein massives Internierungslager verwandelt“, bescheinigte jüngst die UNO

Modernste Massenüberwachung

Nach Angaben von HRW werden in Xinjiang seit Jahren DNA-Proben, Fingerabdrücke, Augenscans und andere Biodaten von Menschen zwischen zwölf und 65 Jahren gesammelt. China-Korrespondent Lee berichtete von „Robotern in Form von ,R2D2‘ aus ,Star Wars‘, die, ausgestattet mit Dutzenden Sensoren, einzelne Personen selbst in dichten Menschenmengen identifizieren können“. Die Polizei arbeite an speziellen Brillen, die Passanten scannen und deren Profil direkt mit der Datenbank abgleichen könnten.

Jonas Puck, Professor an der Wiener Wirtschaftsuniversität (WU) und Leiter des Instituts für International Business, sieht die Lage mit Sorge, wie er gegenüber ORF.at festhielt: „China scheint hier eine Strategie der Assimilation und ,Umerziehung‘ zu verfolgen, die in diesem Ausmaß international wohl beispiellos ist.“

Deutschland reagiert

Er geht davon aus, dass das Thema, „insbesondere nach dem UNO-Bericht, nun noch stärker auf die Agenda gelangt. Dies wäre zumindest aus meiner Sicht absolut notwendig.“ In Deutschland zumindest dürfte der Bericht etwas bewirkt haben: Das Innenministerium verfügte, dass Uiguren und Angehörige anderer muslimischer Minderheiten vorerst nicht mehr nach China abgeschoben werden dürfen.

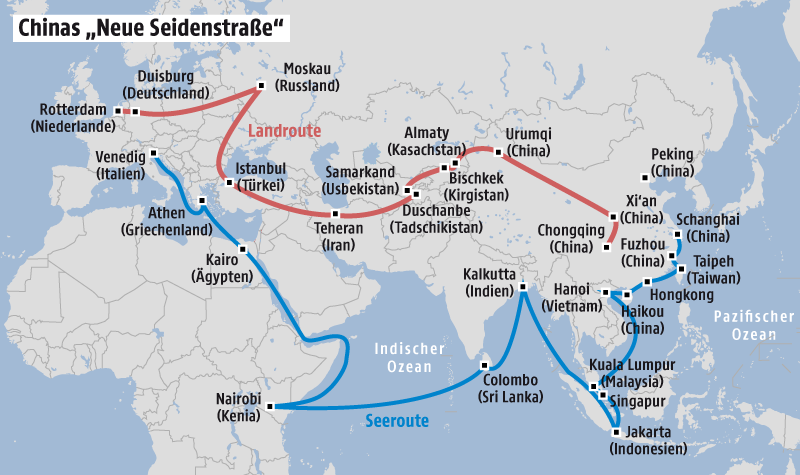

Grafik: APA/ORF.at; Quelle: Xinhua

Die „Neue Seidenstraße“ soll für China neue Handelskorridore nach Afrika und Europa schaffen

Zusätzliche Brisanz erhält die Lage in Xinjiang dadurch, dass die geplante „Neue Seidenstraße“", von Peking als „Belt and Road“-Initiative beworben, durch die Krisenprovinz führt. Im Zuge des Infrastrukturprojekts soll ein neuer Wirtschaftskorridor von China nach Europa und Afrika entstehen und die globale Stärke der Volksrepublik wachsen.

„Erheblicher Risiko- und Kostenfaktor“

Was das für Xinjiang bedeutet, bleibt fraglich. China-Experte Puck: „Für ausländische Investoren stellt die komplexe Sicherheitslage in der Region einen erheblichen Risiko- und Kostenfaktor dar. Unter Umständen sind die Maßnahmen der chinesischen Regierung daher auch als Versuch zu werten, die Standortattraktivität zu verbessern.“ Dass wirtschaftliche Kooperationen aber in der menschenrechtlichen Situation Niederschlag finden könnten, sieht Puck skeptisch: „Die chinesische Regierung zeigt sich seit jeher eher unbeeindruckt von versuchter politischer Einflussnahme westlicher Nationen.“

Links: