Mit dem Smartphone zum Girokonto

Mit benutzeroptimierten Banking-Apps möchten Banken-Start-ups mit Traditionsbanken konkurrieren. Wird Mobile Banking bei Kunden doch zunehmend beliebter. Aber nur die wenigsten der Onlineanbieter haben selbst eine Bankkonzession. Viele können ihre Services nur aufgrund von Geschäftsbeziehungen mit richtigen Banken anbieten.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

In den vergangenen fünf Jahren haben FinTechs wie N26, Revolut und Monzo die Arena des mobilen Bankings betreten. Sie versprechen, einfacher, billiger und nutzerfreundlicher als Traditionsbanken zu sein. Und das bringt Kundinnen und Kunden: Die deutsche N26 zählt laut eigenen Angaben mehr als eine Million Nutzerinnen und Nutzern.

Die britische Revolut gibt an, bereits mehr als zwei Millionen Nutzerinnen und Nutzer in Dutzenden Ländern zu haben. Auch Investoren wie der Versicherungskonzern Allianz und der Internetriese Tencent ließen sich für das Konzept „Banking auf dem Smartphone“ als Kooperationspartner gewinnen.

„Deutlich mehr Gemeinsamkeiten mit Spotify“

FinTech-Unternehmen

FinTechs sind Finanz-Start-ups, die auf Innovationen in der Finanztechnologie bauen und traditionelle Geschäftsmodelle umkrempeln.

Im Grunde funktionieren die mobilen Anbieter wie ihre alteingesessene Konkurrenz. Man kann ein Girokonto eröffnen, Geld überweisen und den Kontostand überprüfen. Inszenieren wollen sich die Neueinsteiger auf dem Bankenmarkt aber anders als die eingesessene Konkurrenz. „Unsere Bank hat deutlich mehr mit Spotify gemeinsam als mit einer traditionellen Bank im ländlichen Raum oder einer Filiale in Wien“, sagte Georg Hauer, General Manager von N26 in Österreich, im Gespräch mit ORF.at.

N26

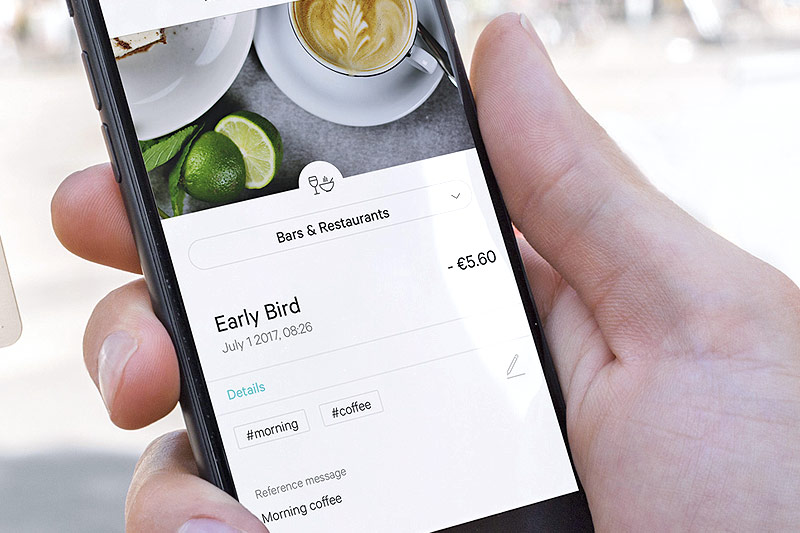

„Smartphone-Banken“ werben damit, dass Kunden sofort einsehen können, wie viel sie ausgegeben haben und wo

Für jemanden, der WhatsApp, Spotify und Netflix nutzt, sei es skurril, für das Banking in eine Filiale zu gehen, wo alles langsamer läuft, so Hauer. Besonders bei der Bargeldabhebung im Ausland wirbt man mit guten Wechselraten. Eine Abgrenzung zu Direktbanken sei etwa das Banking in Echtzeit. Dabei erhält eine Kundin oder ein Kunde bei der Kartenzahlung im Geschäft sofort eine Push-Notifikation, welcher Betrag abgebucht wurde und wofür. Wenn die Karte verloren geht, reicht es darüber hinaus, diese gleich selbst mittels App zu sperren.

Warnung vor Irreführung der Verbraucher

Problematisch ist laut Klaus Grubelnik, Pressesprecher der Finanzmarktaufsicht (FMA), dass viele der digitalen Anbieter wie Banken auftreten, aber eigentlich keine Banken sind. „Die meisten dieser Smartphone-Lösungsanbieter sind selbst keine Banken, sondern Zahlungsauslösedienste, also Zahlungsdienstleister, die Transaktionen auslösen bei Banken, bei konzessionierten Instituten.“ Vereinfacht gesagt, kümmern sich solche Dienste darum, dass Geld von einem Konto auf ein anderes überwiesen wird - ohne selbst eine Bank zu sein.

Nur wer eine Bankkonzession hat, wird von der Finanzmarktaufsicht beaufsichtigt und reguliert und kann seiner Kundschaft somit auch eine Einlagensicherung garantieren. Laut Grubelnik kann es für Verbraucherinnen und Verbraucher schwierig sein herauszufinden, welcher der neuen Anbieter über eine Konzession verfügt oder auf Basis einer Geschäftsbeziehung mit einer konzessionierten Bank arbeitet. Über eine Abfrage auf der Website der FMA könne man sehen, welches Unternehmen die Finanzdienstleistung in Österreich erbringen darf. Tatsächlich verfügen nur eine Handvoll der Finanz-Start-ups über eine Bankkonzession.

Keine Bank ohne Konzession

Eröffnet eine Kundin oder ein Kunde etwa ein Konto bei der britischen Revolut, werden die Gelder bei den Partnerbanken Lloyds Banking Group oder Wirecard AG verwahrt. Autorisiert wird das FinTech von der britischen Finanzaufsicht (FCA). Denn Revolut hat bisher keine Bankkonzession, die Bewerbung dafür läuft. Ähnliches gilt für das Hamburger FinTech Tomorrow, das mobiles Banking mit einem sozialen Gedanken verbindet. Um seine Banking-Dienste anbieten zu können, kooperiert Tomorrow mit der Berliner solarisBank. Wird daher ein Konto bei Tomorrow eröffnet, schließt man automatisch einen Vertrag mit der solarisBank ab. Auch N26 arbeitete in seiner Anfangszeit mit einer Partnerbank, Wirecard Bank AG, zusammen. Seit zwei Jahren hat das von zwei Wienern gegründete Berliner Start-up eine eigene Konzession und kann sich somit als Bank bezeichnen.

Wie jede Bank muss sich auch ein Anbieter für Banking-Apps finanzieren können. Beim Start habe man mit den Kundinnen und Kunden noch Verlust gemacht, weil Gebühren an die Partnerbank gezahlt werden mussten, räumte N26-Firmenchef Stalf gegenüber der dpa ein. Durch die eigene Lizenz könne N26 auch eigene IT-Systeme betreiben. „Wir haben damit deutlich geringere Kosten als traditionelle Banken.“

Wie „Smartphone-Banken“ Umsatz machen

Einerseits sei N26 kostengünstiger aufgestellt, da keine Filialen betrieben werden, andererseits verdiene man an Gebühren von klassischen Bankdienstleistungen wie Transaktionen und an den monatlichen Gebühren der Premiumkonten, sagte Hauer im Gespräch mit ORF.at. Laut Angaben des Firmenchefs haben etwa 30 Prozent der N26-Kundschaft ein kostenpflichtiges Konto. Darüber hinaus verdiene das Unternehmen Geld, wenn Kundinnen und Kunden ihr Konto überziehen - zu einem Zinssatz von rund neun Prozent.

In Deutschland sorgte das Unternehmen vor zwei Jahren allerdings für Negativschlagzeilen. Denn erst wurde versprochen, dass Nutzerinnen und Nutzer unbegrenzt kostenlos Geld an Bankomaten abheben können, was schnell zu teuer wurde. Und so begrenzte man kostenfreie Abhebungen auf fünfmal pro Monat. Ebenfalls 2016 wurde zudem durch einen Hacker des Chaos Computer Clubs auf eine Sicherheitslücke der App aufmerksam gemacht. Diese wurde kurz darauf geschlossen.

Zwei-Faktor-Authentifizierung

Sie dient dem Identitätsnachweis eines Nutzers durch die Kombinationen zweier Faktoren, etwa die Kombination aus Smartphone und Kennwort oder Smartphone und Fingerabdruck.

Experte: „Online sicherer als offline“

Der Datenschutzexperte Vincenz Leichtfried, der Unternehmen bei der Umstellung auf die neue Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) berät, äußerte weder in puncto Datenschutz noch in puncto technischer Sicherheit solcher Anbieter besondere Bedenken. Die IT-Sicherheit sei gerade beim Onlinebanking unter anderem durch die Zwei-Faktor-Authentifizierung besser gegeben als beim Offlinebanking. Als Faustregel gelte auch, dass neue Banken besser im Umgang mit neuartigen Technologien sind.

Darüber hinaus haben sich europäische Unternehmen, wie es sowohl N26 als auch Revolut und Monzo sind, an die DSGVO zu halten, so Leichtfried gegenüber ORF.at. Im Falle eines Hackerangriffs kann es laut Leichtfried aber problematisch sein, wenn man etwa Onlinebanking am Smartphone betreibt und darauf zusätzlich noch die Transaktionsnummer (TAN) geschickt bekommt.

Mobiles Banking ist auf dem Vormarsch

Der Kundenstamm der neuartigen Banken ist zwar noch wesentlich kleiner als jener ihrer traditionellen Pendants, mobiles Banking ist jedoch auf dem Vormarsch. Verdeutlicht wird das einerseits durch die stetig abnehmende Zahl der Bankfilialen. Aus dem „Integral Retail Banking Report 2017“ geht ferner hervor, dass in fünf Jahren 50 Prozent der Bevölkerung alltägliche Bankgeschäfte auf dem Handy erledigen werden. Im Moment sind es noch 30 Prozent.

Erst Anfang Juli prophezeiten europäische Aufseher, dass FinTechs Banken künftig vor große Herausforderungen stellen werden. Schuld daran sind mitunter veraltete IT-Systeme und hohe Bestände an faulen Krediten. „FinTechs wie N26 oder Revolut können praktisch auf der grünen Wiese anfangen,“ sagte Stefan Punkl, der Digitalisierungs- und FinTech-Agenden im Bankenverband betreut. Denn diese würden bei IT-Kosten rund zehnmal weniger ausgeben als ältere Banken, so Punkl.

FinTechs stellen Banken vor Herausforderung

„Smartphone-Banken“ seien bisher aber nur Nischenanbieter. Der Gang in die Bankfiliale sowie die persönliche Beratung werden nach wie vor sehr geschätzt – vor allem bei großen Bankgeschäften wie der Aufnahme eines Hypothekarkredits.

Gleichzeitig den bestehenden Kundenstamm zufriedenzustellen, aber auch Zukunftskundinnen und Zukunftskunden einzufangen, erfordert in so manch „alteingesessener“ Bank noch ein Umdenken, sagte Punkl. Im Moment nehmen Traditionsbanken FinTechs und Newcomer unter die Lupe und fangen an, bestehende Systeme anzupassen. Sie möchten ähnlich benutzerfreundliche Funktionen anbieten.

Österreicher lehnen FinTech ab

Laut einer Umfrage des Marktforschungsinstituts Integral im Auftrag der Erste Bank und Sparkassen, bei der 900 Menschen befragt wurden, lehnen acht von zehn Personen Angebote von FinTech-Unternehmen ab. Nichtsdestotrotz hat Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) im April erstmals einen FinTech-Beirat ins Leben gerufen. Aufgabe des Beirats sei es, Vorschläge auszuarbeiten, um diesem neuen Markt geregelt beim Wachsen zu helfen, sagte Löger der „Presse“.

Links: