Zwei Punkte besonders umstritten

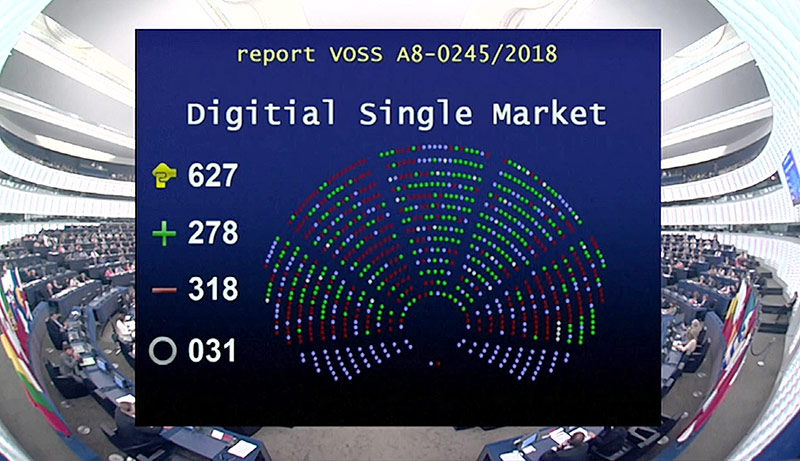

Das EU-Parlament hat mit knapper Mehrheit am Donnerstag in Straßburg das Verhandlungsmandat für eine Reform des Urheberrechts abgelehnt. 278 Abgeordnete waren zwar dafür, aber 318 dagegen. Damit ist die Entscheidung, Trilog-Verhandlungen mit Rat und EU-Kommission zu starten, auf die September-Sitzung des Europaparlaments verschoben.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Im Rechtsausschuss des Europaparlaments hatte sich Ende Juni noch eine knappe Mehrheit für die Maßnahmen ausgesprochen. Die Debatte zu der umstrittenen Reform, die bereits 2016 vom damalige EU-Digitalkommissar Günther Oettinger vorgelegt wurde, entzündete sich im Wesentlichen an zwei Punkten.

Europäisches Parlament

Das Abstimmungsergebnis im Detail

Das sind einerseits die Upload-Filter, mit denen Internetplattformen vorab überprüfen können, ob von Usern hochgeladene Bilder, Videos oder Musik urheberrechtlich geschützt sind, und andererseits das Leistungsschutzrecht, laut dem Portale wie Google News nur gegen Bezahlung Überschriften und kurze Ausschnitte von Artikeln anzeigen dürfen.

Pro und contra quer durch alle Fraktionen

In den vergangenen Wochen hatten Befürworter wie Gegner mobilgemacht, praktisch alle politischen Couleurs im EU-Parlament waren in der Frage gespalten. So warnte zuletzt die deutsche Digitalstaatssekretärin Dorothee Bär (CSU) vor dem Einsatz von Filtern, während andere in der deutschen Regierung sich vehement dafür einsetzten. In Österreich meldeten zuletzt Vertreterinnen und Vertreter aus allen im EU-Parlament vertretenen Fraktionen Bedenken an.

Film- und Musikwirtschaft gegen Google und Co.

Für Upload-Filter traten vor allem Vertreter der Film- und Musikwirtschaft ein, sie sehen in der Gesetzesvorlage ein adäquates Mittel gegen Copyright-Verstöße und Internetpiraterie. Der Verband der österreichischen Musikwirtschaft (IFPI) etwa sah „ein ganz wichtiges Signal für mehr Fairness im Internet“. Die Richtlinie stärke „europäischen Kreativen, Kunstschaffenden und der Content-Wirtschaft den Rücken gegenüber Google, YouTube, Facebook und Co.“. Auch zahlreiche Musiker und Filmschaffende schlossen sich dem Appell für die Zustimmung zur Vorlage an.

Sogar Stärkung für große Konzerne?

Gegner des Entwurfs befürchteten den genau umgekehrten Effekt. Branchenriesen wie Google könnten sogar profitieren, argumentieren sie. Denn die entsprechenden Filter müssen entwickelt werden - mit großem finanziellen Aufwand. Damit gebe es ein Geschäftsmodell für Filtersysteme, wie sie etwa bereits Google entwickelt hat. Kleinere Plattformen und vor allem Start-ups würden bei dieser Entwicklung das Nachsehen haben und an den Rande der Existenz gebracht werden, warnte etwa der Verband der österreichischen Internet Provider (ISPA).

Dementsprechend groß war auch der Widerstand bei IT-Verbänden und in der Start-up-Szene, sie sehen Wettbewerbsnachteile in Europa gegenüber den USA: Das Ziel, den großen US-Konzernen eine europäische Antwort entgegenstellen zu können, würde damit verunmöglicht.

„Warnung vor Zensurmaschine“

Die Gegner des Entwurfs warnten auch vor viel weitreichenderen Folgen. Sie befürchten eine Gefahr für das freie Internet. Das Wort „Zensurmaschine“ fällt immer wieder: Wenn „Plattformen künftig eine Totalkontrolle aller online gestellten Inhalte vornehmen, würde das Internet zu einer Zensurmaschine verkommen“, sagte etwa die SPÖ-Europaabgeordnete Evelyn Regner. Andere Kritiker gehen noch weiter und warnen vor Missbrauch: Sobald die Technologie eingeführt sei, könne man nicht nur Copyright-Vergehen, sondern auch jedwede missliebigen Inhalte blockieren.

Gefahr für Memes und Privatvideos?

Verwiesen wird auch darauf, dass bereits bestehende Filtersysteme wie etwa bei YouTube fehleranfällig seien und an sich legitime Inhalte gesperrt würden. Und: Auch bei der Umsetzung gibt es offene Fragen: Um feststellen zu können, ob ein Inhalt urheberrechtlich geschützt ist, muss das System wohl Zugriff auf ein - so vorhanden - Original haben.

Damit hätten große Plattformen eigentlich unbeschränkten Zugriff auf alle eigentlich geschützten Inhalte, wird argumentiert. Als populäres Argument wird zudem das mögliche Ende der Meme-Kultur ins Treffen geführt: ein Internet ohne Grumpy Cat und Co. Auch private Videos könnten betroffen sein, etwa wenn urheberrechtlich geschützte Musik zufällig im Hintergrund laufe und erkannt werde.

Leistungsschutzrecht - eher keine Erfolgsgeschichte

Ähnlich umstritten, aber mit klareren Folgen ist das Leistungsschutzrecht - schließlich wurde es in einigen Ländern bereits eingeführt. Dafür setzen sich vor allem große Medienhäuser ein, obwohl die bisherigen Erfahrungen damit eher wenig erfolgversprechend waren, weil sie auf die Zugriffe via Suchmaschinen teilweise angewiesen sind.

In Deutschland war das umstrittene Leistungsschutzrecht für Presseverlage zum 1. August 2013 in Kraft getreten. Im August 2014 erteilten jedoch etliche Verlage innerhalb der Verwertungsgesellschaft Media eine „Gratiseinwilligung“ an Google, weil sie sonst nicht mehr mit Vorschaubildern und Anreißer-Texten („Snippets“) dargestellt worden wären - und viel Klicks verloren hätten.

In Spanien hatte Google seinen Dienst Google News indes komplett eingestellt, nachdem ein Gesetz in Kraft getreten war, das noch schärfer als das deutsche Leistungsschutzrecht gefasst ist. Wie riskant das Vorgehen sein kann, hat bereits 2011 die belgische Presse zu spüren bekommen. Nach mehreren erfolgreichen Urheberrechtsklagen gegen Google nahm der Konzern sämtliche Websites von belgischen Medien aus dem Suchindex. Diese lenkten danach umgehend ein.

Verleger gegen „kommerzielle Ausbeutung“

Die deutschen Verlegerverbände BDZV und VDZ dagegen führen ins Feld, dass „für die Sicherung des freien, unabhängigen Journalismus in der digitalen Welt“ das Leistungsschutzrecht nötig sei - angesichts der Marktmacht von Internetriesen Auch der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) argumentiert ähnlich: Die Inhalte müssten „effektiv vor der kommerziellen Ausbeutung Dritter geschützt werden“.

Und: „Onlinegiganten“ sollten für die „Nutzung unserer Inhalte einen fairen Preis bezahlen“. Kritiker wenden ein, dass jede Website so programmiert werden kann, dass sie nicht von Google dargestellt wird. Zudem werde der vor allem betroffene Dienst Google News in seiner Reichweite und Beliebtheit stark überschätzt.

Gestritten wurde auch darüber, ob das Gesetz auch Private betreffen könnte: Von einer „Link-Steuer“ war die Rede: Möglicherweise müssten Facebook- oder Twitter-Nutzer künftig dafür zahlen, wenn sie einen Link zu einem Zeitungsartikel inklusive Überschrift posten. Das wurde kategorisch zurückgewiesen: Die „legitime private und nichtkommerziellen Nutzung von Presseveröffentlichungen“ sei nicht betroffen.

Links: