Der Weg nach Westen geht über Byzanz

Wenn politische Lagen kompliziert werden, dann spricht man gerne von „byzantinischen Verhältnissen“ - und meint dabei nicht selten undurchschaubare politische Realitäten. Vorausgesetzt wird bei dieser Vermutung, man hätte seine eigenen Verhältnisse gut geordnet. Und nicht selten liegt in dieser Redensart eine gedachte Überlegenheit des europäischen Westens gegenüber dem Osten.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Doch ein Blick in die Geschichte, den im Moment auch die große Byzanz-Ausstellung auf der Schallaburg ermöglicht, verdeutlicht: Die gedachte Überlegenheit des Westens nach dem Untergang des Römischen Reichs ist vor allem eine Wunschkonstruktion.

Kontinuitäten im Bereich des Wissens, der Philosophie oder auch im Bereich des Rechts gab es ab dem 5. Jahrhundert eher im Osten. Was West und Ost trennte, waren nicht Glaubensfragen. Seit den großen Konzilen des 4. Jahrhunderts schienen die Grundlagen des Christentums als Staatsreligion (zumindest dort, wo nicht die Völkerwanderung wütete) gelegt. Es waren vor allem Sprach- und Wissensfragen, die den Ost-West-Gegensatz markierten.

„Die verhinderte Neuzeit“

Trotz vieler Routen durch das Mittelmeer gelang es dem Westen und dem Osten nie, die jeweiligen Wissenslücken zu schießen. Mitunter half sogar die arabische Kultur, antike Quellen über doppelte Übersetzungsarbeit von Ost nach West zu bringen. Auch das zur Glaubenskrise hochstilisierte Schisma des Jahres 1054 ließe sich zunächst als ein sehr banales Verstehensproblem zweier Sprach- und Denkkulturen deuten.

Public Domain

Ständige Mobilität war ein Kennzeichen des Mittelalters. Aber nicht immer brachten kommerzielle oder kulturelle Kontakte auch ein Mehr an gegenseitigem Verständnis.

Eigentlich musste der Westen sehr spät erkennen, dass er einen Teil seiner Wissenstradition aus der Antike grob vernachlässigt hatte. Glaubens- und Weltordnungsfragen waren im Westen, man denke an Augustinus oder Isidor von Sevilla, auf dem großen Gedankengebäude der aristotelischen Lehre aufgebaut. Die Breite der hellenistischen Philosophie, aus der ja auch das antike Christentum herausgewachsen war, war in dieser Konstellation verschütt gegangen.

„Der Hellenismus mit seinen wissenschaftlichen und technischen Errungenschaften“, so der Befund des Philosophiehistorikers Hans Blumenberg, „kann als eine Art ‚verhinderte Neuzeit‘ erscheinen, die schon im Ansatz durch das Christentum zurückgeworfen worden war und erst mit der Wiederentdeckung ihrer Zeugnisse in der Renaissance zum Zuge kommen konnte.“ Es waren nicht zuletzt philosophisch orientierte Kaiser und im Osten wie etwa Manuel Palaiologos oder die Kaisertochter Anna Komnena, die eine freiere Philosophie zwischen antiken Denktraditionen und orthodoxer Kirchenlehre zuließen.

Ausstellungshinweis

Die Ausstellung „Byzanz & der Westen“ ist noch bis 11. November auf der Schallaburg zu sehen.

Spaltung zwischen Griechisch und Latein

Denker der Ostkirche philosophierten auf Griechisch – mit einer fundamentalen Ablehnung des Lateinischen. Latein, so die Vorstellung, könne nicht die Komplexität griechischer Begriffe und Konzepte transportieren. Für viele Denker des Ostens sei Latein eine Sprache der Barbaren gewesen, wie die Byzantinistin Judith Herrin vom King’s College in London in zahlreichen Publikationen zeigen konnte.

Public Domain

Suche einer West-Ost-Annäherung in der „Byzanz“-Ausstellung auf der Schallaburg

„Es ist nicht überraschend, dass sich Unterschiede an den zwei großen Sitzen des Christentums entwickelt haben“, so Herrin in ihrem großen Standardwerk über Byzanz: „Konstantinopel blieb eine Griechisch sprechende Stadt, während man in Rom Latein verwendete und Übersetzungen zwischen den zwei Sprachen alles andere als akkurat waren.“ Schon der Begriff der für die Natur von Gott-Vater und Jesus zentralen Wesenseinheit, hypostasis, lässt sich eigentlich nur ungenügend mit den Worten „Natur“ (natura) oder „Substanz“ (substantia) im Lateinischen ausdrücken.

Vorspiel zur Kirchenspaltung

Die Verbindung vom „Sohn“ (als logos, Wort) zum Vater und vom pneuma, Geist, zum Vater ist für die Orthodoxie von einem typisch platonischen Grundverständnis modelliert: Der Heilige Geist gibt sich vom Vater über den Sohn weiter (dia tou Hyiou). Während in der Westkirche seit Isidor von Sevilla der Sohn (durch den sogenannten filioque-Zusatz) ebenso wie der Vater den Heiligen Geist weitergibt.

Als der Ost-Kaiser Konstantin IX. Papst Leo IX. 1054 bittet, eine Delegation nach Konstantinopel zu schicken, um eine gemeinsame Allianz gegen die Normannen-Gefahr in Süditalien zu zimmern, kommt es zwischen den Delegationen zum Krach. Bischof Humbert de Silva Candida, der als Leiter der römischen Delegation erst im Jahr davor das Buch über die Alleinstellung Roms bei der Rechtssprechung in Glaubensfragen verfasst hatte, kam wegen liturgischen Verfahrensfragen mit den Vertretern der Ostkirche in einen Grundsatzstreit, der letztlich die Fragen von Über- und Unterordnungen mit aufs Tapet brachte.

Die gegenseitige Exkommunikation von Bischof Humbert und seinem Gegenüber, Michael Keroularios, in der Hagia Sophia blieb zwar durch den Tod des Papstes wenige Wochen danach folgenlos. Die Spaltung der Kirchen blieb aber gerade in Fragen der Praxis, trotz der vom Zaun getretenen Kreuzzüge gegen die Muslime, aufrecht.

Byzanz und die Renaissance in Florenz

Spätere Versuche einer Überwindung der Kirchenspaltung, etwa im Rahmen des Konzils von Ferrara und Florenz (1438) brachten zwar theologisch keine Lösung - allerdings jenen Kontakt, der für den Westen eine große Horizonterweiterung bedeuten sollte. Die Bekanntschaft von Cosimo dei Medici und Marsilio Ficino mit dem byzantinischen Denker Georgios Gemistos Phleton sollte jene Lücke füllen, die die mittelalterliche Scholastik immer offen gelassen hatte.

Public Domain

Marsilio Ficino (ganz links) und die Suche nach einer platonischen Akademie in Florenz

Plethon, der zwar selbst kein Latein sprach, aber in Florenz wie ein Starintellektueller behandelt wurde, brachte nicht nur die platonische Ideen- und Prädestinationslehre in das Gedankengebäude der Renaissance ein. Gerade sein kartografisches Interesse stimulierte nicht zuletzt die Ideen jener Renaissance-Gelehrten wie etwa Paolo dal Pozzo Toscanelli, die von einem Aufbruch per Schiff nach Westen träumten, wenn man den Fernen Osten erreichen wollte.

Public Domain

Georgios Gemistos Phleton, ein Starintellektueller aus dem Osten in der Frühen Neuzeit

Der überschätzte arabische Einfluss

Phleton, der die Entstehung des Christentums in einen weit gefassten Kreis hellenistischer Götterkulte einsortieren wollte, deutete den Aufbau der Welt im Sinne Platons: Er hielt das Weltall für anfangslos und unvergänglich und nur in einem übertragenen, nicht zeitlichen Sinn von Göttern wie Zeus „geschaffen“. Das Dasein der Seele war für ihn weder Strafe oder Unglück, sondern ein notwendiger, sinnvoller und unabänderlicher Zustand. Für ihn galt es, kein Jenseits zu erreichen, und dementsprechend nahm er keine Erlöserperspektive an.

Dass all diese zentralen Elemente des Hellenismus im Lauf der Jahrhunderte im Westen verloren gegangen waren, schreibt Plethon auch dem Einfluss bestimmter Denker zu, allen voran dem arabischen Philosophen Avveroes, den er als einen der Hauptgewährsmänner für die Verbreitung der aristotelischen Lesart der Metaphysik sah. Glaubenssätze hätten in der Disputationslogik des Aristotelismus das Gewand von Wahrheitsbeweisen bekommen.

Dass man heute gemeinhin annähme, dass klassisches Gelehrtentum über die arabische Welt in den Westen gelangt sei, hält die britische Byzantinistin Herrin für eine Vereinfachung. Für sie ist nicht zuletzt Plethon, auch wenn dieser knapp vor dem Ende des Byzantinischen Reiches gewirkt habe, ein Modellbeispiel für die bewahrende Rolle des Ostens, was das antike griechische Denken betrifft.

Gerade die arabische Welt hat für sie von der großen Gelehrsamkeit und der Bewahrung des hellenistischen Erbes durch das byzantinische Reich gelebt. Und auch die Versuche der Renaissance, die Quellen der Antike neu zu erschließen, seien ohne den Faktor Byzanz undenkbar gewesen.

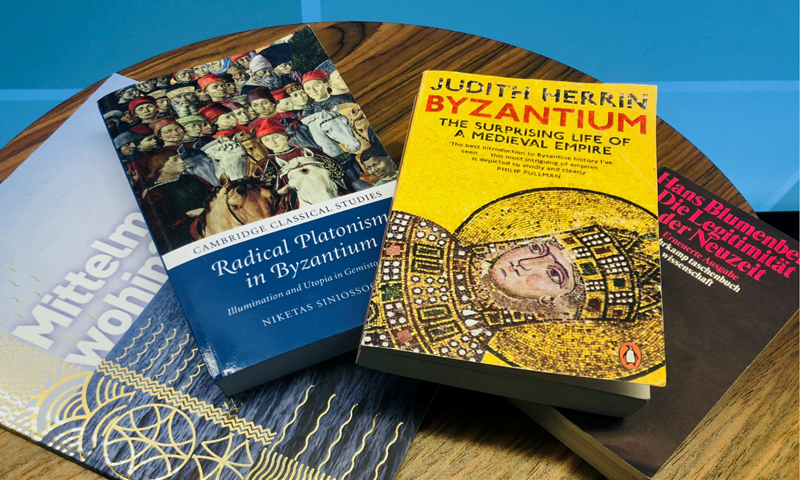

Literatur zum Thema

- Katalog und Begleitbuch „Mittelmeer, wohin?“ zur Ausstellung auf der Schallaburg

- Judith Herrin: Byzanz. Die erstaunliche Geschichte eines mittelalterlichen Imperiums. Reclam

- Hans Blumenberg: Die Legitimität der Neuzeit. Suhrkamp

- Niketas Siniossoglou: Radical Platonism in Byzanz. Cambridge University Press

Vermittlungswege Ost - West neu ansehen

„Wenn man heute den Durchblick haben möchte, muss man sich auch mit dem Byzantinischen Reich beschäftigen“, schreibt auch der Ur- und Frühhistoriker Falko Daim, der in seiner Rolle als Direktor des Römisch-Germanischen Zentralmuseums in Mainz die Ausstellung „Byzanz & der Westen“ auf der Schallaburg konzipiert hat. Daim verweist dabei auf aktuelle Forschungsfelder, wie den Leibniz Wissenschaftscampus zu Byzanz, der vor allem die Fragen von Kultur- und Wissenstransfers in den Blick nimmt.

Nicht zuletzt seien ja auch Pilger auf dem Weg vom Westen über Konstantinopel bis Jerusalem entscheidende Mittler für Weltbilder gewesen. Verbrannt wurde viel kulturelles Verständnis durch die Kreuzzüge, die sich ja mit der Belagerung und Brandschatzung von Konstantinopel vom Kampf gegen einen gemeinsamen äußeren Freund auf innere Konfliktfelder zwischen West und Ost verlagert habe. „Die Erinnerung an die Gemetzel und Zerstörung von damals schmerzt noch heute“, so Daim.

ORF.at

Byzanz und der Westen - die Bücher zum Thema

Das Bild von Byzanz als einer hierarchischen und traditionsverhafteten Kultur stimmt auch für die Byzantinistin Claudia Rapp von der Universität Wien nicht mehr. Die Forschung müsse sich gerade den Kulturaustausch noch viel genauer anschauen. Denn am Ende wolle man auch Einzelschicksale studieren, um die Verstehenshorizonte der damaligen Zeit sichtbar zu machen. „Georgrafische Mobilität“, so Rapps Fazit, „hat in ihren verschiedenen Formen immer schon existiert“.

Links: