Die Kultur des guten Gesprächs

Porträtfotos, die man verschenkt hat, oder Gästebücher, in denen man gewitzte Bemerkungen hinterlassen hat: Manche Objekte aus der Zeit der Wiener Salons wirken wie analoge Vorläufer von Instagram und Facebook. Zu sehen sind sie in der Salonausstellung „The Place to Be“ im jüdischen Museum - die von einer verlorenen Gesprächskultur erzählt, und davon, wie man sie wiederbeleben könnte.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Leicht dürfte es den Kuratorinnen der Ausstellung nicht gefallen sein, die untergegangene Wiener Salonkultur in den Räumen des Palais Eskeles wiederauferstehen zu lassen. Bestand doch die Magie dieser Treffen von Adeligen, Schriftstellern, Künstlern und anderen Wichtigen oder Wichtigtuern des 18., 19. und frühen 20. Jahrhunderts vor allem im gesprochenen Wort. Und das erhält sich eben nicht, um später im Museum ausgestellt zu werden.

„Im Gespräch darstellen, was man ist“

„Im Salon treffen sich die, welche gelernt haben, im Gespräch darzustellen, was sie sind“, beschrieb Salonbesucherin Hannah Arendt einmal den Geist der Zusammenkünfte in den Wohnungen wohlbetuchter Gastgeberinnen und Gastgeber. Den Macherinnen (tatsächlich sind es vorwiegend Frauen) der Ausstellung „The Place to Be: Salons als Orte der Emanzipation“ ist es trotz allem gelungen, die Atmosphäre dieser Treffen zu vermitteln.

Einen wichtigen Beitrag dazu leisten die Räume selbst. Schließlich ist auch das Palais Eskeles, Sitz des Jüdischen Museums in der Dorotheergasse, ein nobles und geschichtsträchtiges Gebäude. Wenn man nun in diesen Räumen das Interieur des prominenten Wiener Salons Wertheimstein ausstellt, die gepolsterte Sitzgruppe, den schweren Holzschrank mit seinen gedrechselten Säulen, Lampen, Büsten und Ölgemälden, glaubt man, sich einfühlen zu können in die Stimmung der dortigen Get-Togethers.

Jüdisches Museum Wien

Der Salon Wertheimstein auf einer zeitgenössischen Fotografie, Teile der Einrichtung sind in der Ausstellung zu sehen

Allein die Einrichtung erzählt von der rückwärtsgewandten Enge des Biedermeiers: Und man kann sich vorstellen, dass das protzige, dunkle Mobiliar die Freigeister und Regimekritiker des Vormärz, die sich im Salon Wertheimstein in der Singerstraße und später in Döbling einfanden, erst recht zum subversiven Denken anstachelten: Jeweils sonntags trafen sich hier unter anderen der sozialkritische Schriftsteller Ferdinand von Saar und sein liberal eingestellter Kollege, Eduard von Bauernfeld, aber auch Ringstraßenarchitekt Theophil Hansen und der Maler Hans Makart.

Der Kreis um Josephine von Wertheimstein

Als Salonniere und Gastgeberin wirkte Josephine von Wertheimstein (1820 bis 1894), Tochter aus wohlhabendem Hause und Ehefrau von Leopold von Wertheimstein, Prokurist des Bankhauses Rothschild. Sie konnte ihre Gastgeberinnenrolle aufgrund ihrer privilegierten sozialen Stellung ausüben und genoss sie - auch wenn sie letztlich keine Erfüllung darin fand.

Salon

Ein Salon war ein gesellschaftlicher Treffpunkt für Diskussionen, Lesungen und/oder musikalische Veranstaltungen vom 18. bis zum 20. Jahrhundert, mit einer Hochblüte zur Jahrhundertwende. Vor allem wohlhabende und gebildete Frauen, oft adeliger Herkunft, betätigten sich als Gastgeberinnen und wurden in dieser Eigenschaft „Salonnieren“ genannt.

Im Alter verfiel Josephine von Wertheimstein, wie viele Zeitgenossinnen ihrer Gesellschaftsschicht, die hochgebildet waren und doch ohne reale Wirkungsmöglichkeit blieben, in Depressionen: „Das Vegetations-Daseyn, das ich geführt habe, hätte eine Pflanze oder ein Seestern auch führen können“, notierte sie kurz vor ihrem Tod.

Wiens berühmte Gastgeberinnen

Wie Josephine von Wertheimstein waren sämtliche Organisatorinnen der Wiener Salons - damals Salonnieren genannt - weiblich, und viele stammten aus wohlhabendem jüdischen Hause, so wie Fanny von Arnstein (1758 bis 1818), von Wertheimsteins Tochter Franziska (1844 bis 1907), Berta Zuckerkandl (1864 bis 1945) und Eugenie Schwarzwald (1872 bis 1940). Der Blick auf ihre spezifisch weibliche Rolle zwischen Emanzipation und Selbstermächtigung ist der Ausstellung ein besonderes Anliegen.

Jüdisches Museum Wien

Berühmte jüdische Salongastgeberinnen, v. l. n. r.: Berta Zuckerkandl, Eugenie Schwarzwald, Franziska von Wertheimstein

In eigenen Bilderserien, die öffentliche Orte des Austauschs im 18. und 19. Jahrhundert - Kaffeehäuser, Billardsalons und Clubs - zeigen, führen uns die Macherinnen der Ausstellung unter dem Titel „Cherchez la Femme“ („Such die Frau!“) noch einmal vor Augen, dass Frauen von der Öffentlichkeit damals praktisch ausgeschlossen waren. Die halböffentlichen Salons bildeten da eine wertvolle Ausnahme.

Vom Salonsofa auf Freuds Diwan

Einige Frauen, die in den Wiener Salons der Jahrhundertwende das „gezügelte“ Konversieren geübt hatten, ließen später übrigens in Siegmund Freuds Therapiestunden die Zügel schießen und machten eine Redekur, so wie Salonbesucherin Anna von Lieben, die als Patientin Cäcilie M. in die Annalen der Psychoanalyse einging.

Es lassen sich viele Querbezüge von der Salonkultur des 18., 19. und frühen 20. Jahrhunderts bis ins Heute herstellen. Am offensichtlichsten ist dabei die Ähnlichkeit einiger Moden von damals mit unseren digitalen Gewohnheiten: Fein gezeichnete Poesiebucheinträge erinnern an Selbstdarstellungen im Profil Sozialer Netzwerke. Porträtfotos, die man in den Salons mit guten Freunden austauschte, bildeten das Pendant zum Selfie auf Facebook. Und dem damals diskutierten, brandneuen Roman entspräche heute die Netzdebatte über die neueste Serie.

Zerstörung 1938 und mögliches Revival

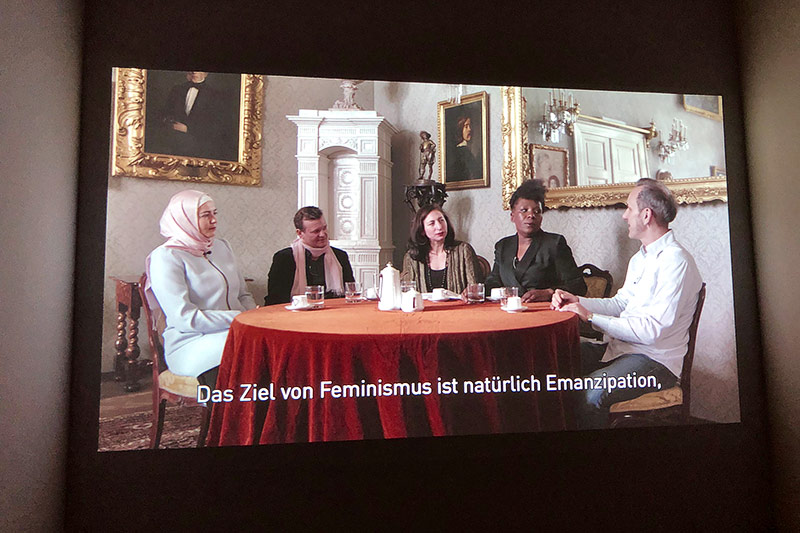

Es ist deprimierend zu sehen, wie die Kultur der Salons durch den Nationalsozialismus zerstört wurde. Fragmentarisch wurden einige Salons im Exil in den USA oder Großbritannien wiederbelebt. Und weil es das Jüdische Museum bei diesem abrupten Bruch nicht belassen will, endet die Ausstellung mit einem inspirierenden, von Anna Mendelson für die Ausstellung produzierten Video, das vor der Kamera einen heutigen Salon inszeniert. Im anregenden Gespräch sieht man neben der Filmemacherin eine Runde von Feministinnen und Feministen, die sich wohlwollend und an der Position des Gegenübers interessiert über ihre Alltagswahrnehmungen austauschen.

Jüdisches Museum Wien

Anna Mendelsons Video „Salon Talk“, v. l. n. r.: Dudu Kucukgöl, Gin Müller, Mendelson, Elisabeth Tambwe, Jens Kastner

Man verlässt die Ausstellung wehmütig, aber vor allem inspiriert: Warum eigentlich nicht sich wieder öfter treffen, austauschen, an langen Tafeln oder kleinen Tischen sitzen, essen, trinken und kluge Gespräche führen mit Freunden oder auch mit Unbekannten, statt allein in die Tastatur zu tippen, was man sieht, fühlt und denkt?

Links:

Maya McKechneay, für ORF.at