Auch Geschichte von Flüchtlingsdramen

Zum Nahost-Konflikt in der bekannten Form ist die nationale Auseinandersetzung zwischen arabischer und jüdischer Bevölkerung in Palästina durch eine internationale Entscheidung geworden: den UNO-Teilungsbeschluss vom 29. November 1947. Die Entscheidung fiel, obwohl es keine Strategie gab, die Teilung friedlich umzusetzen.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

So wie in ganz Europa bildeten sich ab Mitte des 19. Jahrhunderts und im frühen 20. Jahrhundert auch jüdische und arabische Nationalbewegungen heraus. Mit der Gründung erster jüdischer Siedlungen durch Zionisten seit dem Ende des 19. Jahrhunderts war es zunächst - wenn überhaupt - nur zu lokalen Konflikten gekommen. Ausgelöst wurden diese oft durch unklare Grundbesitzregelungen im Osmanischen Reich. Wesentlich verschärft und zu einem in der Wahrnehmung nationalen Konflikt kam es vor allem in der Zwischenkriegszeit.

Hauptfaktor dafür war die unklare Haltung der Briten, die nach dem Ersten Weltkrieg vom Völkerbund als Mandatsmacht mit der Verwaltung des Landes beauftragt worden waren. Das Lavieren Londons zwischen eigenen, arabischen und jüdischen Interessen führte dazu, dass keine der beiden Seiten mehr auf die Briten vertraute. Die Führung des Jischuw (der jüdischen Bevölkerung in Palästina vor Israel, Anm.) zog aus dem Massaker von Hebron eine klare Konsequenz: Die Haganah, die (illegale) jüdische Verteidigungsmiliz, 1948 zur Israelischen Armee (ZAHAL) umgewandelt, wurde deutlich verstärkt.

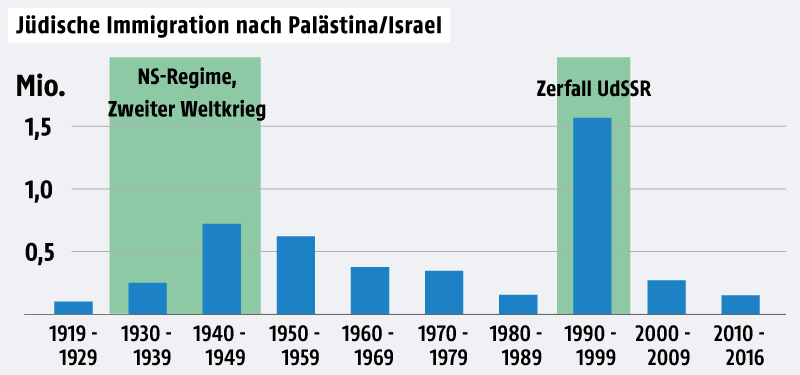

Grafik: APA/ORF.at; Quelle: APA/Jewish Virtual Library/Israel Central Bureau of Statistics

Auch die arabisch-palästinensische Seite organisierte sich ab 1936 in einem eigenen Hohen arabischen Komitee und rief zu einem Generalstreik auf. Ebenso forderte es die Palästinenser auf, keine Steuern mehr an die Briten zu zahlen und die jüdische Einwanderung zu stoppen.

Massaker von Hebron und Deir Jassin

1929 kam es zu blutigen Angriffen der arabischen Bevölkerung auf mehrere jüdische Gemeinden, insbesondere in Hebron. Allein dort wurden 67 Menschen vom Mob ermordet. Umgekehrt grub sich das Massaker der jüdischen Untergrundorganisation Irgun von Deir Jassin ins kollektive Gedächtnis ein. Die Irgun, von der UNO und den USA als Terrororganisation eingestuft, zerstörte - mit Zustimmung der Haganah - das palästinensische Dorf im Nordwesten Jerusalems (heute: Givat Schaul). Bei dem Angriff, der am 5. April 1948 und damit wenige Wochen vor dem Unabhängigkeitskrieg stattfand, wurden bis zu 120 Menschen, darunter viele Zivilisten, ermordet.

Versprechen in jede Richtung

Aus Sicht beider Seiten waren die Briten wortbrüchig. Den Juden hatte London 1917 in der Balfour-Deklaration - bewusst schwammig formuliert, aber doch - eine „nationale Heimstätte“ versprochen. Bereits 1915 hatte der Hohe Kommissar des britischen Reiches in Ägypten, Henry McMahon, dem Großscherif von Mekka, Hussein ibn Ali, aber für die Zeit nach einem Sieg gegen Deutschland, Österreich-Ungarn und das Osmanische Reich ein arabisches Königtum vom Persischen Golf bis Palästina versprochen.

Beides diente dazu, die britischen Kriegsbemühungen im Ersten Weltkrieg zu unterstützen. In Wahrheit hatten Paris und London im geheimen Sykes-Picot-Abkommen bereits 1916 insgeheim den gesamten Nahen Osten unter sich aufgeteilt. Das Abkommen ist zumindest mitverantwortlich für die vielen aktuellen Konfliktherde und prägt damit bis heute die gesamte Region.

Flüchtlingskatastrophe auf Meer

Die jüdische Seite sah im Zweiten Weltkrieg vor allem die Weigerung Londons, Juden, die vor dem Holocaust flüchteten, nach Palästina zu lassen, als Verrat. Zum Sinnbild dafür wurde die Katastrophe der „Struma“ - ein Schiff mit fast 800 jüdischen Flüchtlingen, das im Februar 1942 im Schwarzen Meer von einem sowjetischen U-Boot versenkt wurde. Die „Struma“ war mehr als zwei Monate zuvor vom rumänischen Hafen Constanta ausgelaufen.

Da London die Fahrt nach Palästina untersagte, peilte das Schiff Istanbul an - doch auch die Türkei ließ die Menschen nicht an Land. Zwei Monate harrten die Menschen bei Kälte, Hunger, Durst und verheerenden sanitären Zuständen auf dem vor Istanbul ankernden Schiff aus. Die Türkei schleppte das mittlerweile seeuntüchtige Schiff dann aufs offene Meer hinaus, wo es von einem Torpedo getroffen wurde und sank. Nur ein Passagier überlebte.

Drama um „Exodus“

Die Flüchtlingskrise, ausgelöst von der Judenvernichtung der Nazis und den Kämpfen während des Zweiten Weltkriegs, dauerte auch nach dessen Ende an. Eine Entscheidung über die Zukunft Palästinas drängte insbesondere vor dem Hintergrund, dass 1947 Hunderttausende jüdische Displaced Persons noch immer in Flüchtlingslagern, teils in ehemaligen KZs, lebten.

London brachte im Februar 1947 das Paläsina-Problem vor die UNO-Generalversammlung. Diese setzte einen Sonderausschuss (UNSCOP) ein. Während UNSCOP die Lage sondierte, spitzte sich die Lage schließlich zu, als die Briten im Sommer 1947 die „Exodus“, ein Schiff mit 500 jüdischen Flüchtlingen, vor Haifa am Landen hinderten. Schließlich wurden die Menschen von der „Exodus“, die zu sinken drohte, nach Deutschland in die britische Besatzungszone gebracht, wo sie interniert wurden.

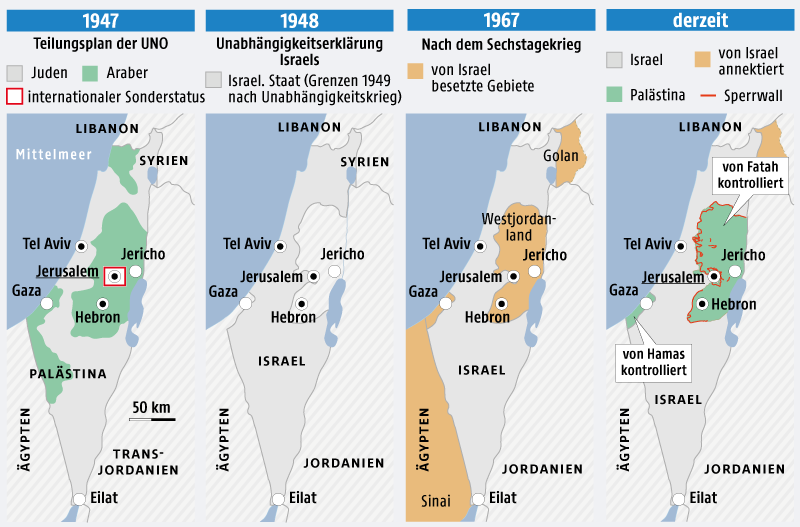

Grafik: APA/ORF.at; Quelle: APA

Zwei Pläne

Die UNSCOP-Mitglieder konnten sich nicht auf einen gemeinsamen Vorschlag einigen und gaben zwei Empfehlungen ab: Eine Mehrheit sprach sich für zwei eigenständige Staaten mit internationaler Verwaltung für Jerusalem aus - dieser Plan wurden von den Zionisten akzeptiert. Der „Minderheitsplan“ sah einen binationalen Föderalstaat vor. Dabei sollte die jüdische Einwanderung auf die jüdische Region beschränkt sein. Das arabische Hochkomitee, das als Interessenvertretung der Palästinenser fungierte, lehnte beide Vorschläge ab. Die arabische Seite sah das in der UNO-Charta verankerte Recht auf Selbstbestimmung verletzt.

Die UNO-Generalversammlung sprach sich schließlich im November in der UNO-Resolution 181 für den Mehrheitsplan aus. Dabei war allen klar, dass nach dem Abzug der Briten eine Umsetzung des Teilungsbeschlusses ohne Gewalt unmöglich war. Unmittelbar mit Ablaufen des britischen Mandats und Stunden nach Israels Unabhängigkeitserklärung brach der Krieg aus. Die Entscheidung in New York fiel übrigens ohne österreichische Beteiligung, das erst 1955 in die UNO aufgenommen wurde.

Hunderttausende müssen flüchten

Im 14 Monate dauernden Krieg konnte sich Israel trotz der zahlenmäßig gewaltigen Übermacht der arabischen Länder behaupten. Im Zuge des Kriegs wurden rund 750.000 Palästinenser zu Flüchtlingen. Die von der UNO vermittelten Waffenstillstandsabkommen sicherten Israel etwa drei Viertel des palästinensischen Territoriums. Israels Gebiet vergrößerte sich im Vergleich zum UNO-Teilungsplan um etwa ein Drittel. Im Süden kamen Gaza und ein Grenzstreifen unter ägyptische Verwaltung. Das Westjordanland ging an Jordanien. Jerusalem wurde zwischen Israel und Jordanien geteilt. Viele Staaten erkannten die Teilung Jerusalems nicht an.

1967 und die Folgen

Mit dem militärischen Erfolg 1967 und der Eroberung vor allem von Westbank und Gazastreifen wurde Israel zu einer Besatzungsmacht. Es veränderte die Dynamik im Nahost-Konflikt grundlegend. Die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) unterstützte zunächst von Jordanien aus den Abnützungskrieg. Nach der Vertreibung aus Jordanien begann die PLO Israel vom Südlibanon aus zu bekämpfen. 1982 marschierte Israel im libanesischen Bürgerkrieg ins Land ein und vertrieb unter anderem die PLO nach Tunis. Im Dezember 1987 begann die Erste Intifada - und damit jahrelange dauernde Gewalt in den besetzten Gebieten.

Tel-Aviv, Tunis, Oslo

1993 tat sich - international durch das Ende des Kalten Kriegs begünstigt - ein mehrjähriges Zeitfenster für eine Beilegung eines der schwierigsten Dauerkonflikte nach 1945 auf. Mit dem Osloer Friedensprozess, der zumindest die gegenseitige Anerkennung von Israel und der PLO und einen teilweisen Autonomiestatus in den besetzten Gebieten brachte, schien eine Lösung möglich. Die schwierigsten Themen - Jerusalem, palästinensische Flüchtlinge, Grenzen und Wasser - waren ausgeklammert und sollten später behandelt werden.

Der Annäherungsprozess erlitt einen schweren Rückschlag, als am 4. November 1995 Israels Regierungschef Jitzchak Rabin vom jüdischen Studenten Jigal Amir bei einer großen Friedenskundgebung in Tel Aviv ermordet wurde.

„Camp David II“ - der Versuch von US-Präsident Bill Clinton, ähnlich wie 1979 Jimmy Carter zwischen Ägyptens Anwar al-Sadat und Israels Menachem Begin, einen Friedensschluss zu vermitteln - scheiterte im Juli 2000 nach 14 Tagen. Palästinenserpräsident Jassir Arafat und Israels Regierungschef Ehud Barak gaben einander nachher gegenseitig die Schuld. Mit dem Start der Zweiten Intifada (Aufstand der Palästinenser, Anm.) im September desselben Jahres kam der Friedensprozess de facto zum Stillstand. Ein Stillstand, der bis heute andauert.

Links:

Guido Tiefenthaler, ORF.at