Meilenstein der Raumfahrt

Mit der Ausstellung „Kometen. Die Mission Rosetta“ zeigt das Naturhistorische Museum Wien einen Meilenstein der Raumfahrt. Die europäische Mission, die in einem mehrmonatigen Rendezvous mit dem Kometen Tschurjumow-Gerasimenko („Tschuri“) gipfelte, lieferte aufschlussreiche Daten, die die Forscherinnen und Forscher noch lange beschäftigen werden. Ein weiteres Ergebnis der Mission: atemberaubende Bilder des Kometen.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

ESA

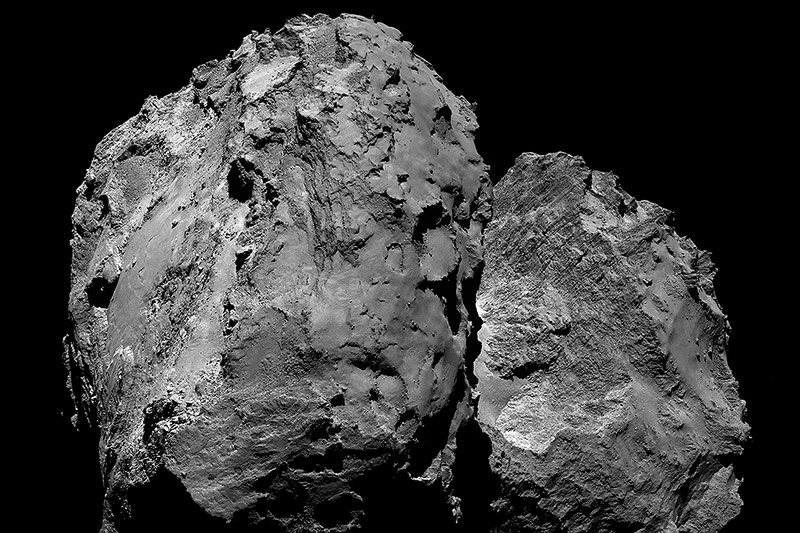

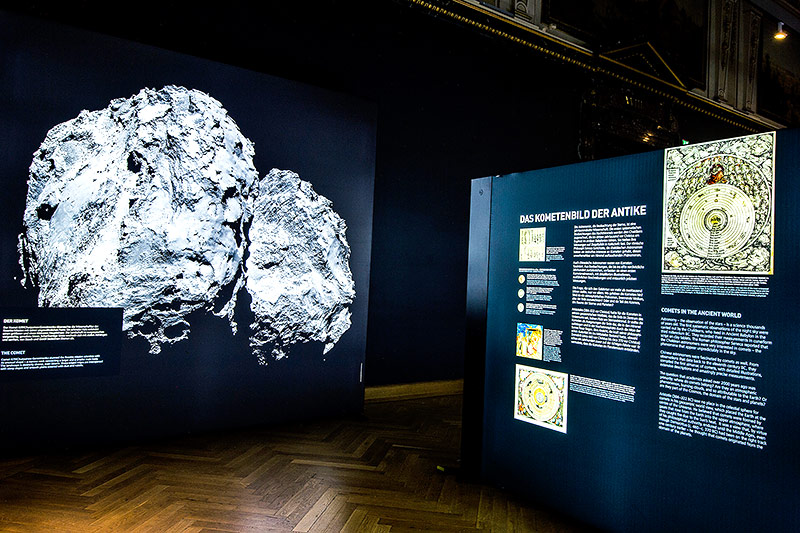

Der Komet Tschurjumow-Gerasimenko in Aktion: Mit der Annäherung an die Sonne verdampfen die gefrorenen Bestandteile des Kometen und reißen Kometenstaub mit ins All - die Ursache für den Kometenschweif

ESA

Wegen seiner merkwürdigen Form wird „Tschuri“ auch Badeente genannt. Die beiden Teile sind durch einen dünneren Hals verbunden. Dem zugrunde liegt eine Kollision zweier kleinerer Kometen.

Naturhistorisches Museum Wien/Kurt Kracher

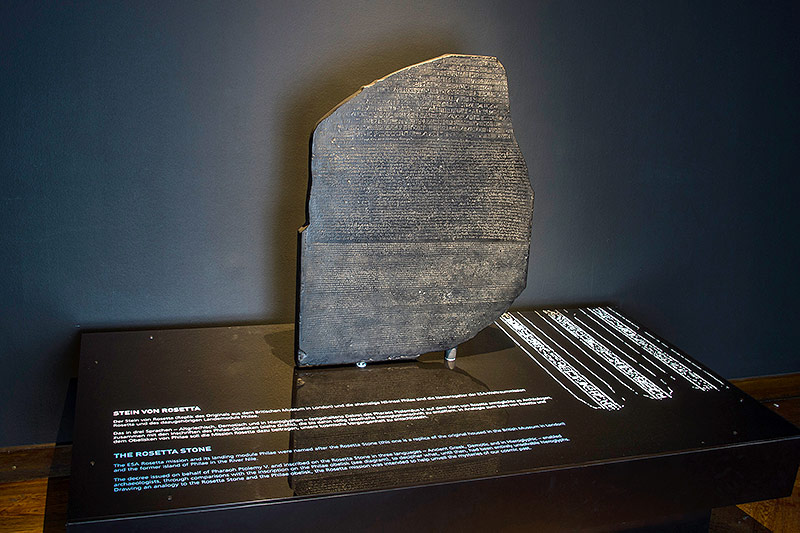

Der Namensgeber der Mission ist der Stein von Rosetta, der dabei half, die ägyptischen Hieroglyphen zu entschlüsseln - in der Ausstellung ist eine Replik des Originals zu sehen

ESA

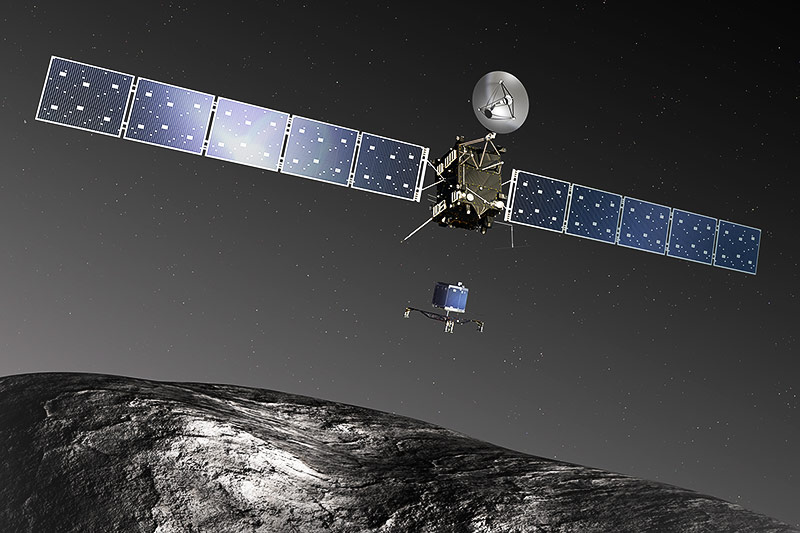

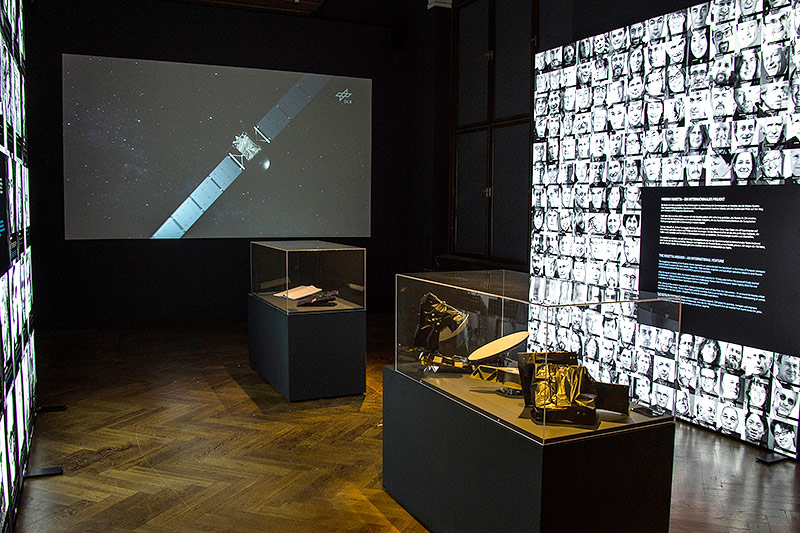

„Rosetta“ mit dem Landegerät „Philae“: Die Sonde bestand aus einem quaderförmigen Satellitenkörper, an dem je 14 Meter lange Solarpanele befestigt waren, die für die Stromerzeugung sorgten

ESA

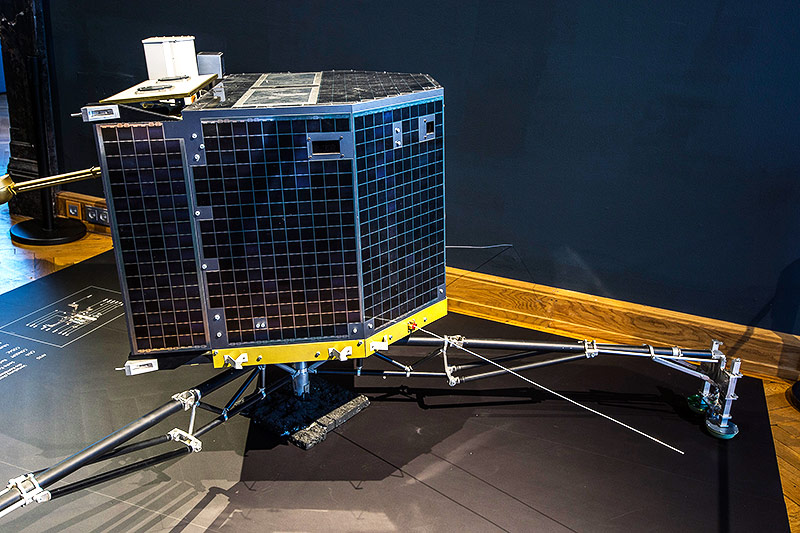

Das dreibeinige Landegerät „Philae“ beherbergte zehn wissenschaftliche Messinstrumente, darunter Bohrer, chemische Analysegeräte und Spezialkameras

Naturhistorisches Museum Wien/Kurt Kracher

Modell von „Philae“: Nach einem siebenstündigen Fall Richtung „Tschuri“ setzte „Philae“ zunächst wie geplant auf. Doch die Harpunen konnten sich nicht festhaken, weswegen die Sonde nach einem weiteren Aufprall an einem schlecht beleuchteten Ort landete.

Naturhistorisches Museum Wien/Kurt Kracher

Im Vordergrund ein Modell der Sonde im NHM. Im Hintergrund die jubelnde Crew im ESA-Kontrollzentrum im deutschen Darmstadt. Anfang 2014 erwachte „Rosetta“ aus ihrem zweieinhalbjährigen Winterschlaf, den sie hielt, um während der sonnenfernsten Abschnitte Energie zu sparen.

Naturhistorisches Museum Wien/Kurt Kracher

Rechts im Bild sind ausschnittweise die Gesichter der über 1.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Ingenieurinnen und Ingenieuren und der Raumflugspezialistinnen und -spezialisten, die die Mission auf den Weg brachten

Naturhistorisches Museum Wien/Kurt Kracher

Neben Einblicken in die Stationen und Ergebnisse der „Rosetta“-Mission führt das NHM auch durch die Geschichte der Kometenforschung - von Plato bis zum Vorbeiflug der ESA-Pioniersonde am Halley’schen Kometen im Jahr 1986