Schmutziger Schneeball mit harter Kruste

Das Naturhistorischen Museum Wien (NHM) zeigt derzeit eine sehenswerte Sonderausstellung zur „Rosetta“-Mission: Unter den Exponaten, die das ambitionierte Projekt der Europäischen Raumfahrtbehörde (ESA) nachzeichnen, befindet sich nicht nur ein Modell der Sonde und des Landegeräts, sondern auch eine Nachbildung des Kometen „Tschuri“.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Die dunkelgraue, felsbrockenartige Kometenattrappe ist das Herzstück der Ausstellung und mit ihren gut vier mal 3,5 Metern ein ganz schöner Brocken. Wuchtig erscheint sie vor allem dann, wenn man die Zeichnung auf dem Boden betrachtet: 67 P/Tschurjumow-Gerassimenko, der Komet mit dem liebevollen Spitznamen „Tschuri“, ist hier in einem Maßstab von 1:1.000 neben einer Skizze der Wiener Innenstadt gelandet und kann mit dieser locker mithalten.

Naturhistorisches Museum Wien/Kurt Kracher

Modell des Kometen „Tschuri“, im Verhältnis zur Wiener Innenstadt

Die ewige Faszination solcher Himmelskörper rührt aber natürlich nicht von solchen Größenverhältnissen, die im planetaren Vergleich zweifellos mickrig sind. Ihre Rätselhaftigkeit ist es, die den Menschen schon im antiken Babylonien und im China des elften vorchristlichen Jahrhunderts Kopfzerbrechen bereitete. Lange waren die mystisch aufgeladenen Schweifsterne als Zeichen des göttlichen Zorns gefürchtet. Vermutet wurde, dass sie Vorboten von Kriegen, Seuchen und Hungersnöten waren.

Auslöser des irdischen Lebens?

Auch die Wissenschaft entwickelte verschiedene Vorstellungen über die Kometen: Brachten sie einst Wasser auf die Erde? Sind sie, wie es der berühmte Kometenforscher Fred Whipple in den 1950er Jahren formulierte, so etwas wie schmutzige Schneebälle? Trugen sie gar zum Beginn des irdischen Lebens bei? „Das Spannende an den Kometen ist letztlich ihr Alter, dass sie zumindest Zeugen der Entstehungsgeschichte unseres Sonnensystems sind“, sagte Gabriel Stöckle, der Leiter des Planetariums des NHM, über die wissenschaftliche Bedeutung der spektakulären Himmelskörper.

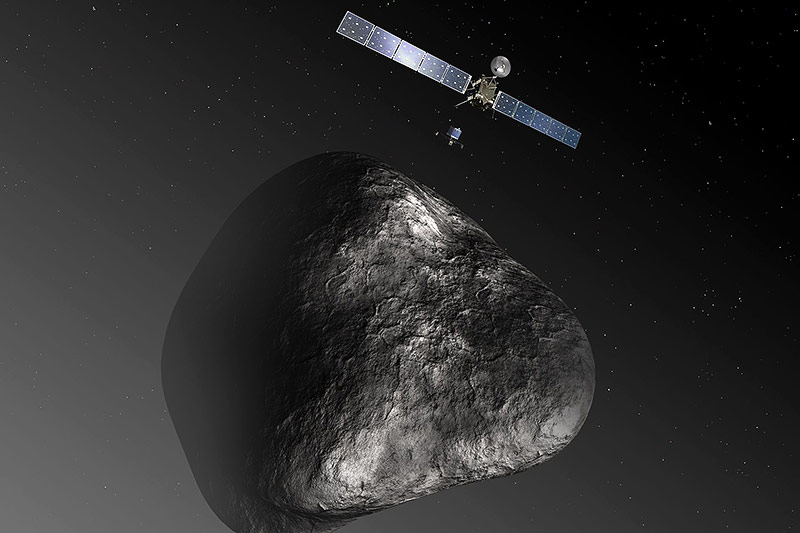

ESA

Nach einer Reise von mehreren Milliarden Kilometern erreichte „Rosetta“ den Kometen im August 2014

Ein Stück weit Aufklärung über diese Fragen – und damit auch über bisherige Fehlannahmen – konnte die zwölfjährige „Rosetta“-Mission der ESA geben, die hier mittels Modellen und Leuchttafeln nachgezeichnet wird: Die Geschichte der Kometenforschung, die Stationen von „Rosettas“ Reise, die Ergebnisse und offenen Fragen funkeln den Besucherinnen und Besuchern auf einem schön gestalteten Display entgegen.

Schwung holen mit Hilfe der Gravitation

Vor 32 Jahren, als die ESA-Pioniersonde „Giotto“ gerade am Halleyschen Kometen vorbeiflog, wurde die Idee für die komplexe Mission geboren. 2004 begann ihre Reise, bei der die Sonde zunächst durch eine Erd- und eine Marsumkreisung Schwung holte und dann zum Stromsparen zweieinhalb Jahre Winterschlaf hielt. Nach dem geplanten Erwachen flog „Rosetta“ zu ihrem Zielobjekt weiter, den von der Erde über 500 Millionen Kilometer entfernten „Tschuri“, den sie dann zwei Jahre lang umkreiste – bis zum ebenfalls geplanten Absturz am 30. September 2016.

Ausstellungshinweis

„Kometen. Die Mission ‚Rosetta‘. Eine Reise zu den Ursprüngen des Sonnensystems“, bis 12. September 2018, Naturhistorisches Museum Wien, donnerstags bis montags 9.00 bis 18.30 Uhr, mittwochs bis 21.00 Uhr. Während der Ausstellungsdauer gibt es im Digitalen Planetarium des NHM das Programm „Live zu den Sternen: Reise durch die Nacht“ sowie die Kindershow „Abenteuer im Weltall“ zu sehen.

Dass die Mission gelang, eine Sonde nach einer solchen Wegzeit punktgenau zu einem klitzekleinen Himmelskörper zu lotsen, ist im Grunde genommen eigentlich kaum vorstellbar. „Europa kann Raumfahrt“, schrieb damals die „Süddeutsche Zeitung“. Der Wermutstropfen dieser Mission: Der Lander „Philae“ machte nicht an der geplanten Stelle halt, sondern kam nach mehreren Hüpfern in einer Art dunklen Felsspalte zum Aufsitzen, was ihm bald den Strom ausgehen ließ.

Eine außergewöhnliche Mission

„Das ist eigentlich schade, denn ‚Rosetta‘ war eine in mehrfacher Hinsicht außergewöhnliche Mission. Bisher ist noch nie ein Komet umkreist, noch nie so lange beobachtet worden, und noch nie konnte die Veränderung seiner Aktivität aufgezeichnet werden. Ohne den Landungsversuch wäre das Bild dieser gelungenen Mission nicht getrübt worden“, meinte Stöckle dazu.

ESA

Wissenschaftler vermuten, dass „Tschuri“ zu einem großen Teil mit einer Kruste aus dunklem Staub bedeckt ist

Die Ergebnisse sind jedenfalls auch so aufschlussreich. „Wir verstehen jetzt besser, wie Kometen ‚funktionieren‘, wie sie ihre Atmosphäre, die Koma und den typischen Schweif bilden. Zudem haben wir beobachtet, dass sie aus viel mehr Staub als Eis aufgebaut sind, hochporös sind und auch komplexe Kohlenwasserstoffverbindungen mit sich führen“, so Tilman Spohn vom Institut für Planetenforschung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, dessen Wissenschaftler für die Gestaltung der Ausstellung verantwortlich sind.

Eine überraschende Entdeckung der Mission war, dass das Wasser der Ozeane der Erde nicht vom Eis von Kometen wie Tschurjumow-Gerassimenko stammt. Und auch mit der Idee des „schmutzigen Schneeballs“ wurde ein wenig aufgeräumt: Wie man bei der Landung von „Philae“ feststellen musste, ist die Oberfläche des Kometen deutlich härter als erwartet.

Bilder, wie vom Computer simuliert

Und noch ein Resultat der Mission kann man im Naturhistorischen Museum bestaunen: Die faszinierenden Bilder von „Tschuri“ sind hier im Großformat zu sehen. Die gestochen scharfen, detaillierten Fotografien zeigen glatte Flächen, Geröllhalden, hohe Klippen und kraterähnliche Strukturen – es sind raue, vielfältige Landschaften, die wohl noch viele Geheimnisse bergen.

Links: