Wenn Brot die Kirche spaltet

Die Abendmahlsfeier ist das Zentrum christlichen Glaubens. Im Laufe der Jahrhunderte hat sie viele Änderungen erfahren. Was im Rahmen des Abendmahls gegessen und getrunken werden darf - von Milch und Reismehl bis zur Kokosnuss -, ist bis heute im Fluss.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Was genau Jesus und die Jünger beim Letzten Abendmahl, dessen die Christen am Gründonnerstag gedenken, genau zu sich nahmen, wird man nicht mehr feststellen können. Auch ob es sich dabei um ein Pessachmahl handelte, wie drei der Evangelien (Mk 14,12; Mt 26,17; Lk 22,13.15) es beschreiben, bleibt unsicher. Es ist aber recht wahrscheinlich, dass es unter anderem ungesäuertes Brot (Matze; hebr.: matza, matzot) aus Weizenmehl gab - eventuell auch Gerstenbrot. Dazu wurde Wein gereicht; ob Weiß- oder Rotwein, erwähnen die Evangelien nicht.

Die richtigen Substanzen

Warum es so wichtig für die christlichen Kirchen war und ist, die richtigen Substanzen für die Wandlung zu finden, erklärt sich aus der Theologie der Wandlung (Transsubstantiation), die für den Glauben zentral ist: die Überzeugung, dass sich das Brot in den Leib und der Wein in das Blut Christi verwandelt (Mt 26,26-29) und dass es für die Wandlung die richtige Materie braucht. Über die genaue Zusammensetzung dieser eucharistischen Materie wurde so viel gestritten, dass es gleich zu mehreren Kirchenspaltungen darüber kam.

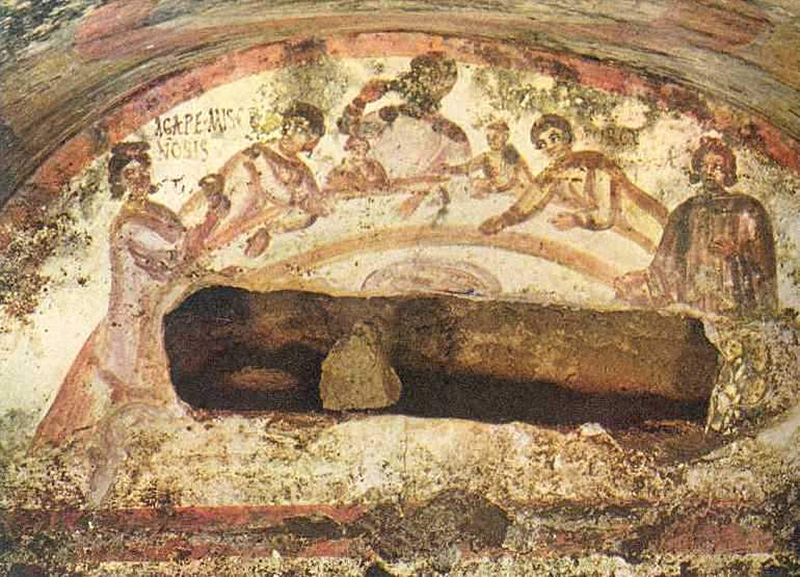

Public Domain

Darstellung eines frühchristlichen Agapemahls in der Katakombe der Heiligen Marcellinus und Petrus in Rom

In seinem kürzlich erschienenen, fächerübergreifenden Buch „Gott essen. Eine kulinarische Geschichte des Christentums“ bringt der deutsche Kirchenhistoriker Anselm Schubert Kirchengeschichte mit „Food History“ zusammen. Er präsentiert eine erstaunliche Buntheit des eucharistischen Abendmahls, von antiken römischen Gemeinden bis zum globalen Christentum in den entlegensten Gebieten der missionierten Welt.

Fleisch, Obst, Käse

In den ersten Jahrhunderten habe das gemeinsame Mahl der Christen noch kein „sakramentales Heilsgeschehen“ bedeutet, sondern sei ein Gemeinschaftsmahl gewesen, so Schubert. Die Gläubigen brachten Nahrungsmittel von zu Hause mit, es wurde nach dem Vorbild des heidnischen kultischen Mahls (Symposion) gemeinsam gegessen und gefeiert. Das Agapemahl, das zur Sättigung und auch zur Speisung der Armen eingenommen wurde, fand ab dem 2. Jahrhundert im Rahmen des Gottesdiensts statt.

Public Domain/Italo-Byzantinischer Meister

„Das Letzte Abendmahl“: Fresko in Sant’Angelo in Formis bei Capua, Italien, um 1100

Als die Gemeinden immer größer wurden, veränderte sich auch das gemeinsame Mahl, Fleisch, Obst und Käse „blieben zuhause“, und das „Herrenmahl“ erfuhr einen zunehmend ritualisierten Kult, erläutert Schubert - nur noch Wein und Brot waren zugelassen. Mit dem 4. Jahrhundert wurden die Regeln strenger: Zunächst in der Ostkirche, ab dem 9. Jahrhundert auch in der Westkirche wurden nicht mehr die von den Gläubigen mitgebrachten Alltagsspeisen gegessen. Wein und Brot wurden von den Geistlichen gespendet und verabreicht.

Laib- und Kranzform und der Azymenstreit

Seit damals waren die Priester verantwortlich für die Qualität von Speis und Trank. In der lateinischen Tradition wird ungesäuertes, bei den orthodoxen Kirchen gesäuertes Brot verwendet. Im 11. Jahrhundert führte das zum Azymenstreit (azyma (griech.): ungesäuert) - man warf einander Ketzerei vor, der Meinungsunterschied wurde als unüberbrückbar angesehen. Das Mittelalter brachte auch die Erfindung der Hostie, die das gewöhnliche Brot, das es in Laib- und Kranzform gab, nach und nach ersetzte.

Dafür wurden die bis dahin üblichen „Laienkelche“ für obsolet erklärt - seit dem 13. Jahrhundert galt die Konkomitanz für gesichert: die Lehre, dass es genügt, eine der beiden Substanzen zu sich zu nehmen. Nur noch der Priester nahm Brot und Wein zu sich. Ab dem 16. Jahrhundert setzte sich Weißwein durch - wohl weil er weniger Arbeit mit Flecken machte.

Zwingli und die eckigen Hostien

Hinter der Erfindung der Hostien steckten neben praktischen (sie nehmen weniger Platz weg und halten sich länger als gewöhnliches Brot) auch liturgische Überlegungen: Wenn im konsekrierten (geweihten) Brot Christus war, was sollte man dann mit abgebrochenen oder zu Boden gefallenen Stücken tun? Hostien bröselten wenig bis gar nicht. Sie waren nach dem Vorbild römischer Brote rund. Nur die reformierten Anhänger von Huldrych Zwingli (1484-1531) verstiegen sich in der Neuzeit zu einer viereckigen Hostie - wohl um einen deutlichen Unterschied zu markieren.

Aber wie umgehen mit verschüttetem Wein? Was uns heute wunderlich vorkommt, war den mittelalterlichen bis neuzeitlichen Christen bitter ernst - für sie war die gesegnete Materie dauerhaft in Christi Leib und Blut, also Jesus selbst, verwandelt. Zu Boden gefallenes Brot musste aufgesammelt, verbrannt und beigesetzt werden, verschütteter Wein aufgeleckt und der Boden abgehobelt werden.

Public Domain

„Christus in der Weinpresse“, Hieronymus Wierix (vermutlich 1553-1619)

Grundsätzlich war die Angst groß, dass mit der kostbaren Materie Schindluder getrieben werden könnte - was, wenn ein Tier eine Hostie fraß? Die Vorstellung, der Leib Christi könne in satanischen Ritualen eingesetzt werden, kam auch immer wieder auf - nicht zuletzt richtete sich ein solcher Verdacht häufig gegen Juden.

Luther und der Wein im Pelz

Auch die evangelischen Kirchen diskutierten schon bald nach der Reformation über die korrekte Verwendung der Abendmahlsspeisen. Für die Reformierten waren Brot und Wein lediglich Symbole. Für die Lutheraner waren sie eindeutig mehr als das: Schubert beschreibt, wie selbst der Reformator Martin Luther (1483-1546) bei einem Gottesdienst 1544 „mit Tränen in den Augen“ verschütteten Wein von der Pelzjacke einer Frau „auflecken“ half.

Verlag C.H.Beck

Buchhinweise

- Anselm Schubert: Gott essen. Eine kulinarische Geschichte des Abendmahls. C. H. Beck, 271 Seiten, 27,50 Euro.

- Hans-Jürgen Feulner: Transsubstantiation. Die Wesensverwandlung von Brot und Wien in den Leib und das Blut Christi. In: Wolfgang Slapansky (Hg.): Das Wunder Wein. Kult - Fest - Ritual. Residenz, 92 Seiten, 17,90 Euro.

Mit der Entdeckung Amerikas und dem Zeitalter des Kolonialismus und der Mission stellten sich neue Probleme. Schon zuvor hatte es Debatten darüber gegeben, wie Christen in entlegenen Gebieten, etwa in Nordeuropa, an Traubenwein kommen sollten. Auch Weizen wuchs nicht überall.

Heidelbeerwein oder Kokosmilch?

„Kreative“ Lösungen wie der Einsatz von Bier und „Wein“ aus Heidelbeeren, Kirschen und dergleichen stießen in Rom auf wenig Gegenliebe, wie Kirchenhistoriker Schubert in „Gott essen“ schreibt. Von den nestorianischen Thomaschristen, die seit der Spätantike in Indien lebten, weiß man, dass sie, zum Entsetzen westlicher Besucher, statt Wein in Wasser eingeweichte und ausgepresste Rosinen benutzten - oder gleich Palmwein aus Kokosmilch für die Eucharistie verwendeten.

Doch in den neuen Missionsgebieten in Amerika, China und Japan war es noch um einiges schwieriger, an die „rechte“ Abendmahlsmaterie zu kommen. In vielen Gegenden etwa in Asien und Südamerika konnte die Messe daher nur selten gefeiert werden, wenn es ein (vermutlich verdorbenes) Fass Wein aus Europa in die Missionen schaffte.

Da kam es manchen Geistlichen vertretbar vor, etwa Reiswein einzusetzen. Rom sah das anders: Es musste Brot aus Weizen und Wein aus Trauben sein. Das Konzil von Trient (1545-1563) räumte etwaige Zweifel endgültig aus: Wein und Brot sollten „rein“ und frei von Zusätzen wie etwa Hefe, Rosenwasser, Milch und Salz sein.

„Kunstwein“ und Backpulver

Seither gab es noch viele päpstliche Publikationen zum Thema Abendmahl, zuletzt im Juli 2017. Denn das industrielle Zeitalter brachte neue Herausforderungen an das Reinheitsgebot der Kirchen: Das 19. Jahrhundert brachte „Kunstwein“, Brot wurde mit dem neu erfundenen Backpulver versetzt, und alle möglichen Zusätze für beides kamen auf. Etwa zur gleichen Zeit bedrohte auch die Anti-Alkoholismus-Bewegung, begleitet von der Erfindung des pasteurisierten Traubensafts, den „echten“ Messwein.

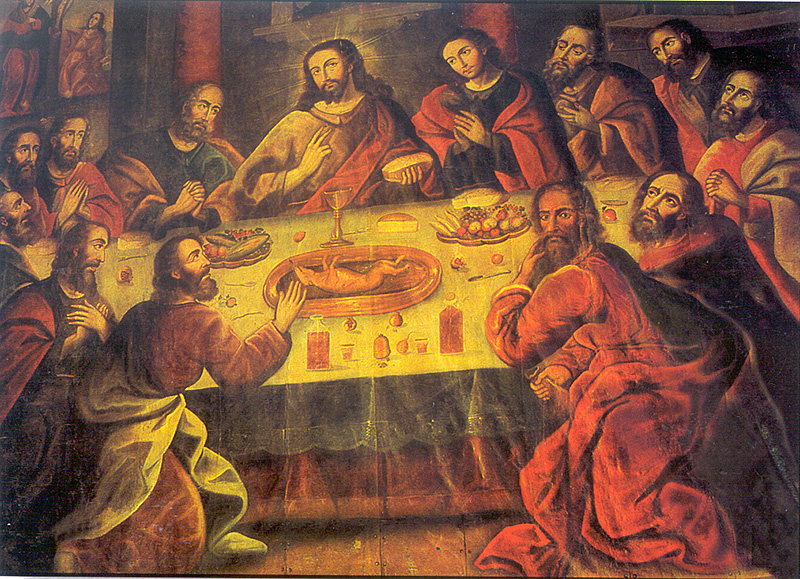

Public Domain/Zapata

Beim „Letzten Abendmahl“ (1753) von Marcos Zapata in der Kathedrale in Cuzco, Peru, kommt auch ein Meerschweinchen auf den Tisch

Ein sehr modernes Thema sind Nahrungsmittelunverträglichkeiten - ihnen müssen sich die Kirchen ebenso widmen wie dem Umgang mit gentechnisch veränderten Lebensmitteln, die auch Brot und Wein des Abendmahls betreffen können. So wird etwa in der katholischen Kirche mit Hostien aus glutenarmem Weizen experimentiert.

Oder darf es ein Cola sein?

Wesentlich gravierender sind die Veränderungen in der anglikanischen Kirche: In Ländern der ehemaligen britischen Kolonien, so ein Bericht über die Kommunion in den anglikanischen Teilkirchen aus dem Jahr 2005, die mit einem Mangel oder dem Verbot von Wein zu kämpfen hatten, wird aus Trauben, Zucker und Wasser „Ersatzwein“ gepantscht. In einigen Ländern Afrikas, in denen Wein unerschwinglich, aber auch das Wasser nicht immer geeignet ist, verwenden die Gemeinden Softdrinks wie Cola und Fanta.

Das religiöse Erbe des Kolonialismus

Andernorts ersetzte Maniok das Brot aus Weizenmehl, und auf den Philippinen wurden Reiswein und Reismehl für gut befunden. In Polynesien war man teilweise zu Produkten aus Kokosnüssen statt herkömmlicher Hostien übergegangen. Doch auch in der katholischen Kirche wurde „das religiöse Erbe des Kolonialismus auf den Prüfstand gestellt“, wie es Schubert formuliert.

Befreiungstheologen forderten „einheimische Formen der Religion, wozu auch einheimische Speisen und Getränke beim heiligen Abendmahl gehörten“. Das Christentum, das sich in alle Ecken der Welt verbreitete, bekommt aus der Welt auch Impulse an sein Zentrum zurück. Vermengt mit den neuen Ansprüchen der Gläubigen aus der „alten“ Welt - Stichwort Unverträglichkeiten - wäre eine Rückkehr zum vielfältigeren Abendmahl der Urchristen zumindest denkbar.

Links:

Johanna Grillmayer, ORF.at