Geschichte als hinterlistiger Text

Es braucht nicht unbedingt eine Kenntnis totalitärer Systeme, um eine Ahnung vom Funktionieren der willfährigen Anpassung zu bekommen. Und auch in totalitären Systemen braucht es nicht immer Einschüchterung und Gewaltandrohung, damit das System funktioniert. Sehr früh treten zu bestimmten historischen Umbrüchen bereitwillige Unterstützer auf, die in anbrechenden neuen Zeiten quasi instinktiv wissen, was ihr Job ist. Mit dieser Gruppe an stillen Mächtigen im Hintergrund hat der Franzose Eric Vuillard eine Gruppen- und Systemaufstellung des Nationalsozialismus gestaltet.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Endresultat ist der in Frankreich 2017 mit dem Prix Goncourt prämierte Erzähltext „L’ordre du jour“, der unter dem Titel „Die Tagesordnung“ nun auf Deutsch vorliegt - und der die Faktoren nationalsozialistischer Machtausübung, gerade auch gegenüber dem Nachbarn Österreich, schonungslos auf den Tisch legt. Für seine historische Inszenierung schickt Vuillard auch den damaligen österreichischen Kanzler Kurt Schuschnigg noch einmal zu Adolf Hitler auf den Berghof nach Berchtesgaden.

120 dichte Seiten

Auf nur 120 Seiten schafft Vuillard eine lakonische und raffiniert geführte Erzählung, die sich der ewig unerklärlichen Frage stellt: Wie konnte Hitler derart schnell und derart umfassend nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa unter den Zugriff seiner Macht- und Lebensraumphantasmen zwingen?

Vuillard stellt seine Erklärung, die weder als Roman noch als Erzähltext noch als Sachbuch zu lesen ist, auf drei Achsen: die bereitwilligen Unterstützer, die Zauderer und Feiglinge auf dem internationalen Parkett, die mehr mit sich selbst als mit der Welt beschäftigt waren; und schließlich schaut er im Fall der Konfrontation Hitler - Schuschnigg auf die Struktur der kalten Erpressung.

Plötzlich im Rampenlicht

Autor Eric Vuillard letzten November in Paris, als er überraschend den französischen „Literaturnobelpreis“, den Prix Goncourt, verliehen bekam. Große Danksagungen? „Nein, danke“, so seine Reaktion.

Die stillen Unterstützer

Erfolgreicher Totalitarismus, so zeigt Vuillard zunächst, funktioniert über die bereitwilligen, stillen wie zugleich mächtigen Unterstützer, die früh ein neues System zu stützen wissen - und die schon bei einer belanglos wirkenden Zusammenkunft sehr rasch wissen, was sie in welcher Rolle für das neue System zu tun haben.

Darauf spielt der Titel „Tagesordnung“, der die Versammlung von 24 deutschen Industriellen beim Reichstagspräsidenten Hermann Göring am 20. Februar 1933 in den Blick nimmt. Zu diesem Zeitpunkt steht die Finanzierung des Wahlkampfes der Nationalsozialisten an - für die Industriellen eine Form von eher risikolosem Poker, auf die richtigen Karten für die nahe Zukunft zu setzen.

ORF

Wie konnte sich die Herrschaft der Nazis derart schnell in den Köpfen der Menschen festsetzen? Eric Vuillard sieht die Antwort darauf nicht nur im Drohpotenzial von Hitlers Machtapparat.

Das Gefühl des Unheimlichen, das Vuillard gleich zu Beginn zu stiften vermag, liegt im Umstand begründet, wie instinktiv diese Mächtigen wissen, welche Rolle sie im kommenden Politspiel einnehmen werden, ja müssen. Ob sie dabei schon ahnen, welch Brutalität sie da stützen werden, wertet der Erzähler nicht - wie er überhaupt Bewertungen oft auf die Leserinnen und Leser abwälzt.

Perspektive bis zur Gegenwart

Der Erzähler lässt die Perspektive jedenfalls vom 20. Februar 1933 tief in die Gegenwart reinragen: „Und so heißen die Vierundzwanzig weder Schnitzler noch Schmitt, Finck, Rostberg oder Heubel, wie uns ihr Familienname weismachen will. Sie heißen BASF, Bayer, Agfa, Opel, I. G. Farben, Siemens, Allianz, Telefunken. Unter diesen Namen kennen wir sie. Kennen sie sogar bestens. Sie sind hier unter uns und zwischen uns. (...) Sie heilen und bekleiden uns, fahren uns über die Straßen der Welt und lullen uns ein. (...) Die an jenem 20. Februar versammelten vierundzwanzig Biedermänner sind nichts anderes als ihre Bevollmächtigten, der Klerus der Großindustrie. (...) Reglos verharren sie (...), wie vierundzwanzig Rechenmaschinen an den Toren zur Hölle.“

Vom Vorhof zur Hölle wird Vuillard bei seinen Tagesordnungen einen Zeitsprung wagen. Er schaut zunächst auf den Anstandsbesuch des britischen Lord Halifax in Deutschland im November 1937 und stellt damit einen der vielen Zauderer der internationalen Politik vor, die die Zeichen der Zeit nicht zu lesen wissen oder nicht lesen wollen. Wenige Monate vor Schuschnigg wird auch Halifax in Berchtesgaden aufschlagen und Hitler in seiner Weltabgewandheit zunächst mit einem Lakaien verwechseln: „Er glaubte, der Mann sei ihm entgegengekommen, um ihm die Stufen der Freitreppe hinaufzuhelfen. Als der Wagenschlag geöffnet wurde, reichte er seinen Mantel hinaus. Doch unverzüglich fauchte von Neurath oder jemand anders ein heiseres ‚Der Führer!‘ ins Ohr.“

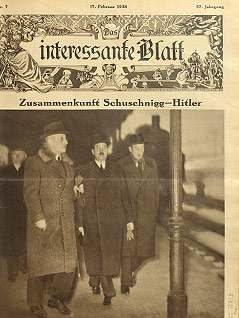

picturedesk.com/Imagno/k. A.

„Die brutalsten Machenschaften verschlagen uns die Sprache“, heißt es im Text vor der Beschreibung des Besuches von Schuschnigg bei Hitler in Berchtesgaden im Februar 1938

Schuschnigg in Berchtesgaden

Als sich am 12. Februar 1938 Schuschnigg nach Berchtesgaden begab, hatte sich die Tonart in Berchtesgaden im Umgang mit den Gästen verschärft. „Einschüchterungen“ überschreibt Vuillard das folgende Kapitel und zeigt schließlich den Einsatz der direkten, kalten Erpressung als finalen Grund für die Durchsetzung der Interessen der Nazis.

ÖNB

Wenige Bilder haben sich von der Reise Schuschniggs nach Berchtesgaden erhalten. Hier eines von seiner Ankunft.

„Die Stunde des Diktats hat geschlagen“, heißt es lakonisch zu dieser Zusammenkunft, für die Vuillard wenig Mitleid mit Schuschnigg bekundet. Eher sieht der österreichische Kanzler wie die Marionette in einem Politspiel aus, in dem ein anderer die Fäden zieht. „Die brutalsten Machenschaften verschlagen uns die Sprache“, lautet ein weiterer Kommentarsatz des Erzählers, der mit der Ankunft auf dem Berghof immer wieder in den Kopf von Schuschnigg schlüpft: „Schuschnigg hat das Gefühl in einer grässlichen Falle zu sitzen.“

„Nur eine Überzeugungskunst: die Angst“

„Es geht auf dem Berghof weder um Substanz noch um Geziemendes. Hier lässt man nur einen Bildausschnitt gelten, nur eine Überzeugungskunst und nur eine Durchsetzungsstrategie: die Angst“, so die lagemäßige Einordnung im Text. Eine Unterredung über den weiteren Kurs Österreichs war für Schuschnigg ohnedies nicht zu erwarten gewesen. Allerdings auch nicht ein Rapport, bei dem alle Register der Einschüchterung gezogen werden.

Dass sich Schuschnigg gegenüber dem Vorwurf Hitlers, nie eine deutsche Politik betrieben zu haben, mit dem historischen Verweis auf das Wirken des „Wahlösterreichers“ Beethoven bezog, kostet der Erzähler auf seine Weise und mit einem unterschwelligen Perspektivwechsel aus: „Beethoven ist es, den Kurt von Schuschnigg, der österreichische Bundeskanzler (...), aus der Geschichte zieht und plötzlich wie ein weißes Tuch vor Hitlers Gesicht schwenkt. Armer Schuschnigg. Er bietet einen Musiker gegen den Wahn auf, die 9. Sinfonie gegen die Bedrohung einer militärischen Aggression.“

Am Ende steht das Ultimatum, in das Schuschnigg einwilligen muss, ja, dessen Ablauf „ohne triftigen Grund vorverlegt worden ist“. Und die Tonlage? Sie ändert sich von „kalt“ auf „warm“: Am Ende wird Hitler Schuschnigg mit „Herr Bundeskanzler“ anreden, nachdem er ihn davor immer „Herr Schuschnigg“ genannt hatte, und freundlich „zum Souper“ einladen. „Das ist wirklich der Gipfel“, so der Kommentar des Erzählers.

Matthes & Seitz / Screenshot

Das Intro zum ersten Kapitel von Vuillards „Die Tagesordnung“. Der scheinbar nüchterne Blick ergibt sich nur aus der Verwendung kalter Attribute. Subtil wird der Erzähler den Blick steuern.

Ein Konglomerat an Zitaten und Szenen

Nichts, was Vuilard in seinem Buch an historischen Ausschnitten heraus präpariert, steht unter dem Primat der Erfindung. Die Daten, die Zitate, die Eindrücke, sie sind in bisherigen Büchern geschrieben, festgehalten, kommentiert worden. Als Erzähler stattet Vuillard die Ereignisse mit der entsprechenden Kulisse aus. Wie in einem Theater schaut er in einer kurzen Serie von Kapiteln schlaglichtartig auf Szenen der Machtergreifung, aber auch Ausübung. Um am Ende festzustellen, vieles im Bereich der Machtausübung funktioniert ja auch wie ein großes Theaterstück.

Die Tage vor der Annexion Österreichs packt Vuillard in folgendes Arrangement, das nicht fern von den Fakten liegt, wohl aber Eindrücke sehr verdichtet: „Hitler hatte seine besten Generäle gebeten, die Vorbereitung zum Einmarsch zu simulieren. (...) Es ist ein rein psychologisches Manöver, eine Drohung. Eine kuriose Vorstellung: die deutschen Generäle bei der Vorbereitung einer Theateroffensive. Wahrscheinlich hat man die Motoren knattern, die Propeller brummen lassen und schadenfroh die Lastwagen im Leerlauf an die Grenze gestellt.“

Vuillard zeigt vor allem eines: Wenn es einen Blick auf die Geschichte gibt und mithin so etwas, was man die „historische Erzählung“ nennen möchte, dann geht es um die Gestaltung einer Dramaturgie von Geschichte bzw. die Dramaturgie des Blicks auf sie. Keiner dieser Blicke ist unschuldig. Und je nachdem, wo man die Aufmerksamkeit hinlenkt, wird man bestimmte Muster deutlicher oder weniger scharf erkennen können.

Es gibt keinen unschuldigen Blick auf Geschichte

Vuillards Geschichtserzählung ist hinterlistig - und er hat gleich alle Kritiker in die Falle seiner Konstruktion tappen lassen. Dass sie alle von der „Augenhöhe der historischen Erzählung“ mit dem historischen Roman sprechen, ist in der Profession der französischen Literaturgeschichte ein besserer Treppenwitz. 50 Jahre nach dem Nouveau Roman, Jahrzehnte nach der Diskurstheorie von Michel Foucault ist der hervorgehobene Ort des literarischen Sprechens bestenfalls noch in der Comedie Francaise eine nobilitierte Position.

Hinweis

Eric Vuillard wird seinen Roman am 4.5. in Wien im Institut Francais vorstellen und darüber mit dem Historiker Oliver Rathkolb diskutieren.

Das, was Vuillard gelingt, ist die Rückkehr zu den Wurzeln. Zum konstruiert kalten, scheinbar objektivierten Blick, den seine Lehrmeister Alain Robbe-Grillet, Claude Simon und Michel Butor in den 1960er Jahren zelebrieren wollten und für den Alain Resnais eine kinematografische Sprache mitlieferte. Doch Vuillard steigt tiefer. Bei Gottfried Benn oder dem in Frankreich so gefeierten Ernst Jünger wären die Vorläufer für dieses Erzählen zu finden. Doch der Blick einer stilisierten Kälte ist nichts als eine List, eine Camouflage dafür, was uns dieser Roman an Manipulationen zumutet. „Die Literatur erlaubt alles“, streut er zwischendurch in seine historischen Schilderungen ein.

Matthes & Seitz Berlin

Buchhinweis

Eric Vuillard: Die Tagesordnung. Übersetzt von Nicola Denis. Matthes & Seitz, 128 Seiten, 18 Euro.

Und schon am Anfang führt er in die Irre. Mit großer Lakonik beschreibt er einen Februar-Tag, an dem „die Bäume tot, die Flüsse versteinert“ scheinen. Doch es sind die Adjektive, die den Blick der Kälte herstellen, nicht eine nüchtern sachliche Erzählperspektive. Von Anfang an ist es ein Theater - und wie unscheinbar liest man auch: „Der Inspizient hat dreimal mit dem Stab geklopft, noch ist der Vorhang nicht aufgegangen.“

Vuillard hat tatsächlich einen Kommentar geschrieben über das Spiel der Macht in der Tyrannei, über die Zutaten, die es braucht, damit sich ein verbrecherisches System derart rasch mit viel Wucht ausbreiten kann. Nie ist es die Analyse des großen Ganzen - aus den kleinen, stilisierten Mikrobeobachtungen ergibt sich ein gespenstisches Tableau. Dieses verstärkt der Autor mit Bewertungen ohne Ende. Und lässt uns am Ende meinen: Noch nie wurde lakonischer auf die Geschichte des Nationalsozialismus geschaut. In gewisser Weise sind diese kurzen Prosaskizzen das Gegenstück zu Jonathan Littells „Wohlmeinenden“. Und in manchem wirken sie noch schonungsloser als Littells detailliertes Großepos.

Links: