Die Politik macht das Programm

Bis heute hält sich der Mythos, Wien habe in kulturellen Belangen eine Sonderstellung im Dritten Reich eingenommen. Tatsächlich unterwarf man gerade die Kulturszene der „Ostmark“ komplett der Kontrolle Berlins. Ein eigenes NS-Theatergesetz sorgte dafür, dass Österreichs Bühnen ab Frühjahr 1938 Reichspropagandaminister Goebbels unterstanden - und nur noch spielten, was dem Führer gefiel.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Die Übernahme war gut eingefädelt. In jedem größeren Wiener Theater saß mindestens ein Mann der NSBO, der Nationalsozialistischen Betriebszellen Organisation, einer Art NS-Gewerkschaft. Diese Leute machten kein großes Aufheben um ihre NS-Sympathien. Zumindest bis mit dem Einmarsch ihrer Gesinnungsgenossen am 12. März 1938 ihr großer Tag kam - und sie die Macht übernahmen.

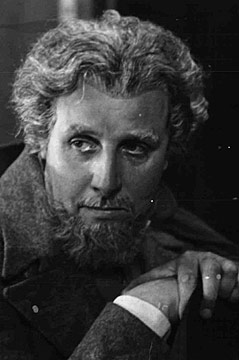

ÖNB

Fred Hennings, 1938 (Rollenbildnis)

Im Burgtheater kam so der Schauspieler Fred Hennings zumindest interimistisch ans Ruder. Im Theater in der Josefstadt die NSBO-Vertreter Robert Horky und Erik Frey, die den bisherigen Direktor absetzten. Was in der Theorie klingt wie ein bürokratischer Vorgang, war in der Praxis oft mit sadistischen Machtdemonstrationen verbunden.

Aus der Loge geholt und misshandelt

„Der Umbau des Reinhardt’schen Theaters (also der Josefstadt, Anm.) zur NS-Elitebühne hat zum Beispiel äußerst brutal stattgefunden“, erzählt Birgit Peter, Privatdozentin für Theaterwissenschaft an der Universität Wien, im Gespräch mit ORF.at, „Jüdische Schauspieler wurden gezwungen, weiter zu spielen, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Da gibt es schreckliche Geschichten.“

Peter berichtet von einem Fall, den sie vor Jahren für eine Publikation recherchiert hat: Am 23. April 1938 wurde der soeben abgesetzte Direktor des Theaters Scala und vormalige Leiter des Volkstheaters, Rudolf Beer, ein Jude, von dem neuen kommissarischen Leiter der Josefstadt, Robert Valberg, und dem NS-Betriebszellenleiter Frey während einer Vorführung aus der Loge geholt. Beer wurde von NS-Schlägern brutal misshandelt und auf der Höhenstraße aus dem Auto geworfen. Wenig später nahm er sich das Leben. Heute erinnert eine Steinplastik vor dem Volkstheater an dieses frühe Opfer der NS-Kulturpolitik.

Einschüchterung und Opportunismus

In manchem Fällen genügten aber auch schon Drohungen aus NS-Kreisen, um den Führungswechsel einzuleiten, wie die mittlerweile in Graz lehrende Theaterwissenschaftlerin Evelyn Deutsch-Schreiner in ihrer Dissertation „NS-Kulturpolitik in Wien unter Berücksichtigung der Theaterszene“ schreibt: Volksoperndirektor Jean Ernst trat etwa auf Aufforderung der Nationalsozialisten „freiwillig“ zurück.

Es gab aber auch „freundliche Übernahmen“. Der 1932 (ausgerechnet auf Empfehlung des später misshandelten Beer) zum Volkstheater-Direktor bestellte Rolf Jahn, soll ein Opportunist gewesen sein, der schon im Februar 1938 Kontakte zum Regime in Berlin knüpfte.

„Judenfreie“ Ensembles im April 1938

Nach dem „Anschluss“ mussten alle Theater Listen mit den Namen jüdischer Ensemblemitglieder anfertigen. Bis zum Stichtag am 30. April 1938 wurden diese gekündigt. Um auch ohne die „Volljuden“ auf einem gewissen Niveau spielen zu können, erlaubte man „Halbjuden“ und Ariern, die mit Juden verheiratet waren, vorläufig zu bleiben.

Universität Wien/Institut für Theater-Film-und Medienwissenschaften

Eintrittskarte der Volksoper, 1940. Ein Stempel markiert das ermäßigte KdF-Kartenkontingent.

Das Volkstheater wurde ab 1938 wie zwei weitere Wiener Bühnen von der NS-Gemeinschaft KdF (Kraft durch Freude) betrieben. Mit günstigen Eintrittskarten und Sondervorstellungen für Arbeiter und Jugend setzte man auf Massenunterhaltung. Als weitere KdF-Spielstätten dienten das Raimund-Theater und die Komödie in der Johannesgasse (heute Metro-Kino).

Demütigung jüdischer Abonnenten

Zugleich arbeiteten die Nationalsozialisten daran, die Juden auch aus dem Zuschauerraum zu drängen. Deutsch-Schreiner zitiert erschütternde Briefe von jüdischen Theaterabonnenten. So versuchte etwa ein „begeisterter Anhänger der Wiener Staatsoper“, sein Abonnement zu kündigen, „weil es bereits wiederholt vorgekommen ist, dass von der Bühne die Juden aufgefordert wurden, das Theater zu verlassen“. Zynischerweise zwang aber die Staatsoper jüdische Abonnenten, weiter zu zahlen, obwohl sie die Vorführungen nicht mehr unbehelligt besuchen konnten.

Gratisaufführung an Hitlers Geburtstag

In den Kriegsjahren versuchten die Wiener Bühnen mit betont leichten Stoffen vom Frontgeschehen abzulenken. Um einen normalen Alltag zu simulieren, sollte der Spielbetrieb aufrecht bleiben. Sondervorführungen für Rüstungsarbeiter wurden organisiert. Angehörige von Wehrmachtssoldaten zahlten die Hälfte.

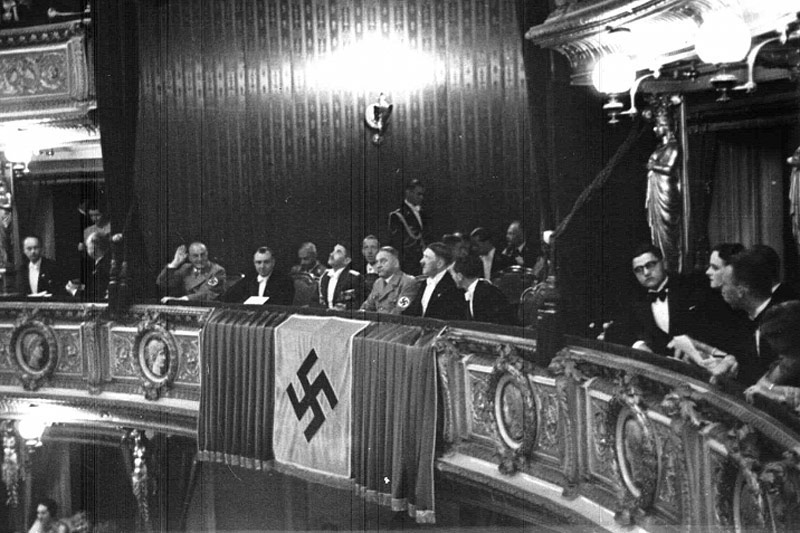

ÖNB

Staatsoper, 10. Juni 1939: Hitler und Goebbels bei einer Festaufführung von Richard Strauss’ „Ein Friedenstag“

An Hitlers Geburtstag, einem nationalen Feiertag, durften Arbeiter umsonst in gewisse Vorstellungen. Und an den Muttertagen der Kriegsjahre hielten die Mütter gefallener Wehrmachtssoldaten feierlich Einzug in das Burgtheater: Der Rest des Publikums war im Programmzettel angewiesen, sich zu Ehren dieser Frauen zu erheben. Die propagandistische Inszenierung fand längst auch im Zuschauerraum statt.

Programmheft mit Luftschutzregeln

Ab 1942 ließ sich die Kriegsmangelwirtschaft allerdings nicht mehr verbergen. Bald wurden keine Werbehefte mehr gedruckt, ab 1943 auch keine Plakate. Im harten Winter 1942 spielten die NS-Bühnen wegen Brennstoffmangels nur noch wechselweise.

In den Programmheften der Staatsoper findet man nun zwischen salbungsvollen Vorworten von Reichsstatthalter Arthur Seyß-Inquart und Richard-Wagner-Elogen auch Anweisungen für das „Verhalten bei Fliegeralarm“. Jedes Theater sollte binnen sieben Minuten geräumt werden können. Damit es schneller ging, durfte das Publikum die Garderobe mit zum Platz nehmen. Zugleich wurden alle brennbaren Dekorationsstoffe aus dem Innenraum entfernt.

Bomben im Burgtheater

Männliche Schauspieler wurden nun zunehmend an die Front einberufen. Und am 1. September 1944 verkündete Goebbels den „totalen Kriegseinsatz der Kulturschaffenden“. Das Theaterpersonal wurde in der Folge - oft ensembleweise - in Rüstungsbetrieben verpflichtet. Das Burgtheater verlegte sich auf einen Notbetrieb mit Lesungen.

Dann, zu Weihnachten 1944, kam die letzte Vorstellung in der noch unversehrten Burg. Am 12. April brannte eine der berühmtesten Bühnen der Welt, die die Nationalsozialisten zu Progandazwecken missbraucht hatten, nach einem Bombentreffer aus. Hennings, der den Nazis die Tür geöffnet hatte, spielte nach dem Wiederaufbau übrigens weiter an der Burg. 1963 ernannte man ihn zum Ehrenmitglied des Ensembles, 1977 erhielt er den Ehrenring der Stadt Wien.

Links:

Maya McKechneay, für ORF.at