„Gänzlich andere Gesellschaft“

Der internationale Frauentag ist eng mit dem Kampf für die Gleichberechtigung von Frauen in Österreich verbunden. Am 8. März 1911 gingen rund 20.000 Menschen allein in Wien für Frauenrechte auf die Straße, vor allem forderten sie das Wahlrecht auch für Frauen. Vor genau 100 Jahren, 1918, war es dann so weit.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Die Historikerin Johanna Gehmacher spannt im Gespräch mit ORF.at einen weiten Bogen und unterstreicht dabei, dass eines heute genauso gelte wie vor 100 Jahren: Es sei immer zu analysieren, welche Rolle die Rede von „den Frauen“ in der Politik spiele. Und es sei stets kritisch zu hinterfragen, „was hat jemand wirklich davon, wenn er behauptet, etwas für Frauen zu tun“. Es müsse sichtbar gemacht werden, wenn Politiker Frauen nur als „vorgeschobenes Argument“ verwenden würden.

picturedesk.com/ÖNB-Bildarchiv/Karl Seebald

20.000 fordern bei einer Großkundgebung 1911 in Wien „Heraus Frauen-Wahlrecht“

So habe es nach dem Ersten Weltkrieg zwar „sicher einen starken Schub zur Einbeziehung von Frauen gegeben, nicht aber in der tatsächlichen Beteiligung von Frauen an politischen Entscheidungsprozessen. Die politische Elite war eine geschlossene Klasse und habe sich nicht leicht getan, Repräsentantinnen der neuen Wahlberechtigten in ihre Listen und Entscheidungsprozesse einzubeziehen“, sieht Gehmacher die unmittelbaren Folgen des Beschlusses eines Wahlrechts für Frauen im November 1918 nüchtern.

Fortschritt als Entrechtung

Die Geschichte der politischen Beteiligung von Frauen, die bereits in der Revolution von 1848 eine Rolle spielte, sei in einer „oft widersprüchlich scheinenden Weise mit Demokratisierungsprozessen verbunden“. Manche Schritte hätten für die Frauen sogar eine „Entrechtung“ bedeutet. Gehmacher, die am Wiener Institut für Zeitgeschichte unterrichtet und Sprecherin des interdisziplinären Forschungsschwerpunkts Frauen- und Geschlechtergeschichte ist, verweist etwa auf das 1867 geschaffene Vereinsgesetz.

Erstmals gab es im Zuge des österreichisch-ungarischen Ausgleichs nun eine Verfassung und damit ein verbindliches Regelwerk - das neu geschaffene Vereinsgesetz untersagte Frauen aber explizit die Mitgliedschaft in politischen Vereinen. Frauen, die sich ab den 1890er Jahren zusehends für das Wahlrecht für Frauen einsetzten, mussten das daher in Form von losen Komitees tun.

Frauenwahlrecht „ein Nachholprozess“

Dass Frauen 1918, vor allem auf Betreiben der Sozialdemokratie, im Zuge der Republiksgründung in die Demokratisierung miteinbezogen wurden, „war daher letztlich ein Nachholprozess“, so die Historikerin. Entscheidend dafür, dass es dazu kam, sei einerseits die entsprechend nachdrückliche Forderung der Sozialdemokratie gewesen - und andererseits, dass es gegen die Verweigerung politischer Rechte in den vorangegangenen Jahrzehnten für Frauen europaweit Proteste gegeben habe.

Der internationale Rückenwind sollte auch Jahrzehnte später wieder bedeutend für einen weiteren nächsten großen Schritt in Sachen Gleichberechtigung sein - bei den Reformen im Strafrecht und Bürgerlichen Recht in den 1970er Jahren unter dem damaligen SPÖ-Bundeskanzler Bruno Kreisky.

„Nicht souverän“

Die Tatsache, dass das Wahlrecht 1918 nicht für alle Frauen galt - Prostituierte wurden anfangs ausgenommen -, wirft laut Gehmacher ein Schlaglicht auf die Motive und Hintergründe der Ablehnung. Denn mit Prostituierten sei „das Bild der Käuflichkeit verbunden“. Die rein männliche politische Klasse habe behauptet, Frauen seien in ihrem Denken und ihren Entscheidungen „nicht souverän“. Daher sei es „gefährlich, ihnen Macht im Entscheidungsprozess zu geben“.

„Backlash immer möglich“

Die Historikerin, die derzeit mit Kolleginnen eine Ausstellung zu 100 Jahre Wahlrecht vorbereitet, ist daher überzeugt, dass man bei Demokratisierung immer fragen müsse, wer mit „alle“ gemeint sei. Demokratisierung und Gleichstellung seien niemals automatische, linear zum Ziel führende Prozesse. Ein „Backlash“, also ein Rückschlag, sei jederzeit möglich. Es sei immer wieder zu fragen: „Wer hat welche ökonomischen Chancen, wer hat welche politischen Rechte, wer muss welche Arbeit übernehmen - und: Ist diese bezahlt oder unbezahlt?“ Und vor allem müsse man immer wieder fragen: „Was heißt die Rede von den Frauen in diesem Zusammenhang?“

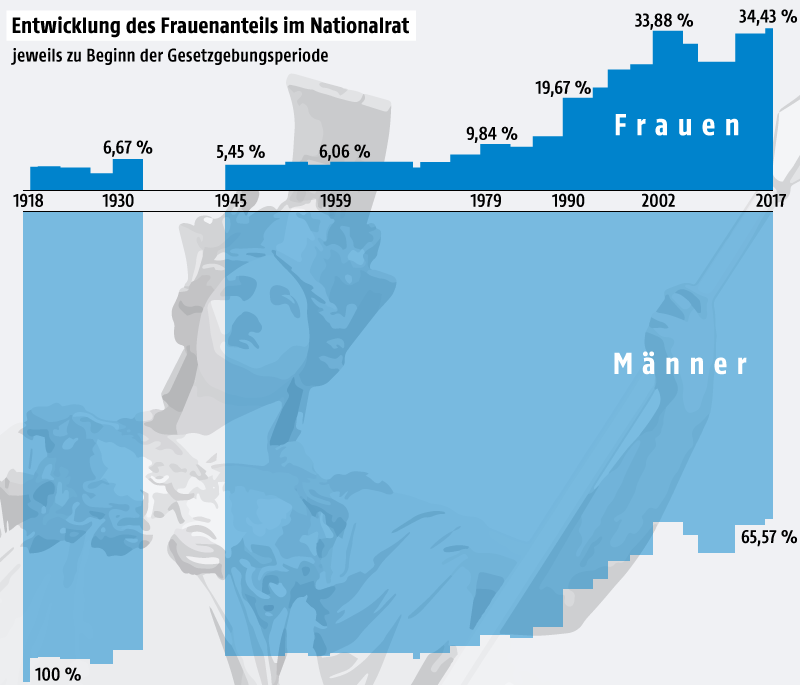

Grafik: ORF.at; Quelle: parlament.gv.at

Der Nationalsozialismus habe etwa der „deutschen Mutter“ zu Würde verhelfen wollen. Das sei lange als Geschlechterideologie interpretiert worden. Dabei habe die NS-Rassenideologie Mutterschaft für ganz viele Frauen verunmöglicht. Wenn von „den Frauen“ gesprochen werde, „heißt das nicht, dass alle Frauen gemeint sind, sondern oft nur eine bestimme Gruppe. Frauen sind von verschiedenen Diskursen auch unterschiedlich betroffen.“ Für viele Migrantinnen sei Rassismus etwa meist ein ebenso großes Problem wie Geschlechterdiskriminierung.

„Wer nimmt Frauen für sich in Anspruch?“

Als Feministin gelte es, auch kritisch zu fragen, „was wird mit der Kategorie Frau denn so veranstaltet? Welche Behauptungen werden aufgestellt, wer nimmt die Frauen für sich in Anspruch?“

„Paradoxer Effekt“

Bei der Frage, ob es in der Auseinandersetzung mit Frauendiskriminierung bzw. -gleichstellung über die letzten 100 Jahre auch Kontinuitäten gebe, rät Gehmacher angesichts des doppelten Bruches durch zwei Diktaturen - Austrofaschismus und Nationalsozialismus - zu Vorsicht. Das Frauenwahlrecht habe aber nach 1918 den „paradoxen Effekt“ gehabt, dass die Kategorie „Frauen“ zu einer politischen geworden sei. Die weibliche Bevölkerungsmehrheit sei nun als eine Wählerinnengruppe adressiert worden. Wie unangemessen das eigentlich sei, werde deutlich, wenn man sich vorstelle, Wahlplakate würden ganz allgemein „Männer“ ansprechen.

picturedesk.com/ÖNB-Bildarchiv

Eine Frau am 16. Februar 1919 bei der Stimmabgabe

Nach 1945 wurde bei der Wiedererrichtung der Republik das Wahlrecht für Frauen nicht mehr in Frage gestellt. Allerdings blieben die Chancen zur tatsächlichen Beteiligung am politischen Geschehen für Frauen bis in die 1970er Jahre äußerst gering. Dabei spielte nicht zuletzt eine Rolle, dass die Kernfamilie zum gesellschaftlichen Idealbild in der Zeit des Wiederaufbaus verklärt wurde. Da hätten sich auch NS-Weiblichkeitsbilder hineingemischt.

Reformen „nachgeholt“

Vor rund 40 Jahren seien die Vorstellungen, was Frauen, was Männer tun sollen, neu verhandelt worden. Damals wurden jene gesellschaftlichen Reformen „nachgeholt“, die teils als Anträge bereits in den 1920er Jahren im Parlament eingebracht worden waren - damals aber nie behandelt wurden: Mit 50-jähriger Verzögerung wurden nun die Familienrechtsreform, die Scheidungsreform, der straffreie Schwangerschaftsabbruch („Fristenlösung“) Realität, Maßnahmen zur Durchsetzung der Gleichbehandlung wurden zunehmend ein Thema.

APA/AFP/Nationalarchiv der USA

Ende Jänner starb Naomi Parker Fraley - jene Frau, die vermutlich als Vorbild für das ikonische feministische Plakat „Rosie, the Riveter“ (Rosie, die Nieterin) diente.

Frauen als arbeitsmarktpolitische Verschubmasse

Ein wichtiger Antrieb für Veränderungen in den 1970er Jahren war die wirtschaftliche Hochkonjunktur. Die Situation auf den Arbeitsmärkten sei für die Geschlechterpolitik genauso wichtig wie für Migrationspolitik. Denn gesellschaftliche Ideologien entwickeln sich nicht unabhängig von ökonomischen Interessen gesellschaftlicher Eliten. Und so hätten in Phasen der Hochkonjunktur Gleichheitsvorstellungen weitaus größere Chancen, während in der Krise immer wieder Ideologien Platz greifen, die Frauen in marginale Positionen auf dem Arbeitsmarkt drängen", so Gehmacher.

„Wie immer bei der Gestaltung des Lebens“ würden sich an der Aufteilung der Arbeit wesentliche Auseinandersetzungen entzünden. Feminismus sei nicht zuletzt der kritische Blick darauf, wer bezahlte, wer unbezahlte und wer schlechter bezahlte Arbeit leistet.

Vom Geschirrspüler bis zu großen Prozessen

Betrachtet man die Ergebnisse der Frauenbewegung, so habe es jedenfalls mehrere genderpolitische Revolutionen gegeben, befindet Gehmacher. 100 Jahre nach der Einführung des Frauenwahlrechts „leben wir in einer gänzlich anderen Gesellschaft“. Gleichheit sei, so wie Demokratie, aber etwas, um das sich die Bürgerinnen und Bürger immer aufs Neue bemühen müssten: Das spiele „beim Geschirrspülereinräumen ebenso eine Rolle wie bei großen gesellschaftlichen Prozessen“. In weiteren 100 Jahren, so Gehmacher, würden Frauen und Männer dann vielleicht „ganz selbstverständlich“ gleichberechtigt an der Lösung der dann aktuellen gesellschaftlichen und ökologischen Probleme arbeiten. „Aus heutiger Sicht ist das aber nur eine unter mehreren möglichen Entwicklungen und damit noch eine Utopie.“

Links:

Guido Tiefenthaler, ORF.at