Karten werden neu gemischt

Der Brillenmarkt ist lukrativ: Er wird auf ungefähr 121 Milliarden Dollar geschätzt und wächst kräftig. Das liegt vor allem daran, dass die Bevölkerung älter wird, gleichzeitig die Kurzsichtigkeit unter Jugendlichen zunimmt. Mit einer Fusion der Superlative haben sich die Weltmarktführer nun dafür gerüstet. Die Onlinekonkurrenz reagiert auf ihre Weise.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Bedenken aus Brüssel gegen die Kräfteverschiebung auf dem Markt hatten für eine monatelange Verzögerung gesorgt, Anfang März schließlich genehmigte die EU-Kommission den über vier Jahre hinweg geplanten Zusammenschluss des französischen Brillenglas- und Linsenherstellers Essilor und des italienischen Erzeugers von Brillenfassungen, Luxottica - beide sind in ihrer Sparte führend auf dem Markt.

Reuters/Kai Pfaffenbach

Ray Ban ist eines der Zugpferde von Luxottica

Luxusmarken im Portfolio

Luxottica vertreibt Marken wie Ray Ban, Oakley und Tiffany und fertigt Fassungen für Luxuskonzerne wie Bulgari, Chanel, Dolce&Gabbana, Burberry, Armani, Prada und Versace. Der Konzern hat nach und nach Konkurrenten übernommen und seine Jahresproduktion auf 70 Millionen Brillen ausgeweitet. Essilor mit Hauptsitz im Süden von Paris wiederum ist der weltweit größte Brillenglashersteller und machte sich vor allem mit optometrischen Innovationen einen Namen - 1958 war es die Entwicklung des ersten Gleitsichtglases (Varilux), heute sollen die „Eyezen“-Gläser das „Sehen im multimedialen Alltag“ erleichtern.

EssilorLuxottica soll in Paris an der Börse gelistet werden, 140.000 Mitarbeiter in über 150 Ländern beschäftigen und einen Umsatz von 15 Milliarden Euro im Jahr erreichen. Über seine Familienholding Delfin wird Luxottica-Gründer Leonardo del Vecchio 31 bis 38 Prozent am neuen Konzern halten und damit größter Aktionär sein. Der 82-jährige Patriarch führt vorerst auch weiter die Geschäfte, Essilor-Vorsitzender Hubert Sagnieres wird ihm zur Seite gestellt.

Reichster Italiener an Konzernspitze

Durch die Fusion will Del Vecchio einem Bericht der „Neuen Zürcher Zeitung“ zufolge auch sein Nachfolgeproblem lösen. Er traut offenbar keinem seiner sechs Kinder zu, einen Konzern dieser Größe zu führen, und will verhindern, dass nach seinem Tod ein Machtkampf ausbricht - nun ruhen seine Hoffnungen auf Manager Sagnieres. Das Magazin „Forbes“ beziffert Del Vecchios Vermögen auf 22,5 Milliarden Dollar (18,1 Mrd. Euro), nach dem Tod des Süßwarenherstellers Michele Ferrero vor zwei Jahren ist er damit der reichste Italiener.

APA/AFP/Essilor/Thierry Foulon

Die Lenker des neuen Marktriesen: Hubert Sagnieres, Leonardo del Vecchio

„Auf den ersten Blick erscheint die Fusion von Essilor und Luxottica absolut sinnvoll“, hieß es in einem „Forbes“-Bericht aus dem Vorjahr. „Zwischen Essilors Erfahrung als Hersteller und Luxotticas Marktpräsenz besteht eine natürliche Verbindung. Die beiden können einander nur bekriegen oder aber sich zusammenschließen.“ Der Schlüssel des Erfolges liege darin, „Funktionalität und Design nicht als Gegensatz, sondern als Ergänzung zu betrachten“. Die Tageszeitung „Le Monde“ bezeichnet den Deal als „Big Bang“, der auch andere Hersteller inspirieren könnte.

Vormarsch der „intelligenten Spezialbrillen“

In Regionen wie Asien, Afrika und Lateinamerika hat die Branche zudem Nachholbedarf - Potenzial für neue Kunden ist also gegeben. Zusätzlichen Schwung könnte die stärkere Nachfrage nach individualisierten Gläsern bringen. Diese Entwicklung kann auch Markus Gschweidl, Bundesinnungsmeister der Augenoptiker/Optometristen, für Österreich bestätigen. Er sieht eine wachsende Bereitschaft der Kunden, Geld für hochspezialisierte Sehbehelfe auszugeben.

Der Branchenumsatz der Augenoptik auf dem heimischen Brillenmarkt stieg im Vorjahr auf 500 Millionen Euro - primärer Grund war die erhöhte Nachfrage nach „intelligenten Spezialbrillen“. Dazu gehören etwa Brillen, die das sichere Autofahren bei Nacht ermöglichen, Brillen für den Arbeitsplatz und solche für verschiedene Freizeitsportarten. Gschweidl: „Die Österreicher haben gemerkt, dass sie mit spezialisierten Sehbehelfen nicht nur das visuelle Erleben, sondern auch ihre Lebensqualität und Sicherheit steigern können.“

„Onlinesehtest wird kommen“

Der Onlinehandel mache bisher nur rund drei Prozent des Umsatzes der Branche aus, Tendenz steigend, sagte Gschweidl. Ein großer Teil davon entfällt auf den Verkauf von Kontaktlinsen, beim Erwerb von Brillen im Internet ist die Mehrzahl noch skeptisch. Schließlich ist eine genaue Anpassung der Gläser über die Distanz nicht möglich - noch nicht. „Der Onlinesehtest wird kommen“, sagte Mirko Caspar, Geschäftsführer von Europas führendem Onlineoptiker Mister Spex, unlängst im deutschen „Tagesspiegel“. Man arbeite mit verschiedenen Unternehmen bereits an einer Lösung, in spätestens drei Jahren soll diese marktreif sein.

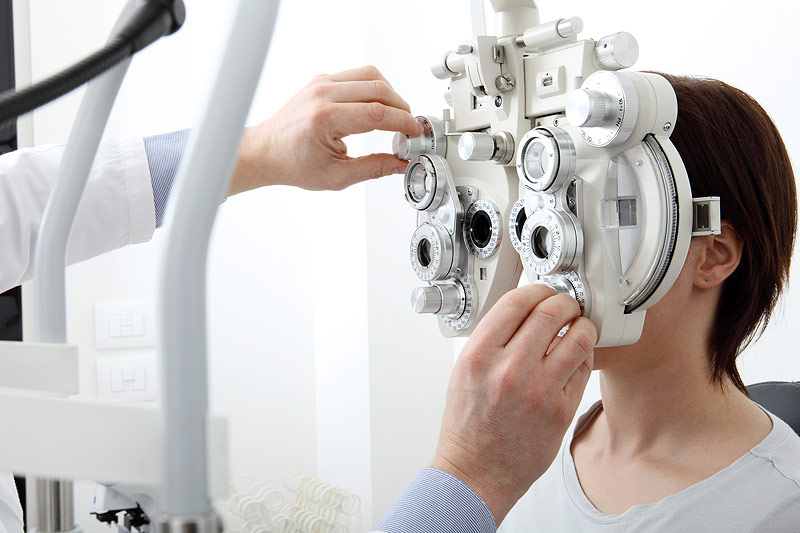

Getty Images/Visivasnc

Noch bedarf es für die Vermessung der Augen des persönlichen Kontakts

Zauberformel „Omnichannel“

In der Zwischenzeit ist „Omnichannel“, also die Kombination aus Onlinegeschäft und stationärem Handel, das Gebot der Stunde. Vor zwei Jahren sperrte Mister Spex die ersten eigenen Filialen in Deutschland auf, mittelfristig sieht das Unternehmen Potenzial für mehr als hundert Niederlassungen, auch in Österreich. „Wir können durch die Läden noch mehr vom Markt abschöpfen“, sagte Graber. „Wir sind überzeugt, der Weg der Zukunft liegt in der Kombination aus den Vorteilen des E-Commerce mit ergänzenden, lokalen Services.“

Auch andere Onlineoptiker, die zunächst ausschließlich über das Internet Brillen verkauften, beschritten diesen Weg und eröffneten „Offlinestores“. So etwa die Schweizer Firma Viu, die im Februar in der Innenstadt ihre zweite Filiale in Wien eröffnete. Der Flagshipstore befindet sich in der Neubaugasse im siebenten Bezirk - in direkter Nachbarschaft zur Niederlassung des einstigen „Online only“-Brillenlabels Ace & Tat. Das 2013 gegründete Unternehmen des Niederländers Mark de Lange designt die Gestelle selbst, lässt sie extern produzieren und verkauft sie dann zum Preis von 98 Euro, inklusive Gläsern. „Omnichannel“ machte sich für beide einstigen Start-ups bezahlt - Erfolg und Expansion ließen nicht lange auf sich warten.

Erdrückende Konkurrenz

Verglichen mit den Zahlen der Großen dürften die Zahlen aber bescheiden sein. Die Anzahl der Geschäfte der größten Filialisten nimmt weiter zu, ebenso der Umsatz. Der europäische Marktführer Fielmann verkaufte im Vorjahr 8,1 Millionen Brillen, er brachte es auf 723 Niederlassungen und 17.000 Mitarbeiter. Große Ketten einerseits, zunehmende Onlinekonkurrenz andererseits: Für die mittelständischen Augenoptiker wird die Luft zunehmend dünner.

Links: