Bis heute unterrepräsentiert

Vor 99 Jahren und drei Wochen - am 16. Februar 1919 - haben Frauen erstmals bei einer landesweiten Wahl in Österreich ihre Stimmen abgeben können. Was heute selbstverständlich ist, musste von Frauenrechtlerinnen erst hart erkämpft werden, denn der vehementen Forderung stand zuerst ebenso heftige Ablehnung gegenüber. Die Durchsetzung dauerte - so wie auch bei anderen Frauenrechten - Jahrzehnte.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Bereits in der Revolution von 1848 machten Frauen auf die Unterdrückung und Ungleichbehandlung, der sie ausgesetzt waren, aufmerksam und protestierten gegen ganz konkrete Maßnahmen der Regierung. So kam es etwa am 21. August 1848 im Wiener Prater zu Protesten, nachdem die Regierung zuvor den Lohn für Erdarbeiterinnen von 20 auf 15 Kronen gekürzt wurde.

Und das, obwohl männliche Kollegen für die gleiche Arbeit ohnehin deutlich besser bezahlt (25 Kronen) wurden. Zwei Tage später wurde der Aufstand - es war die ersten Frauendemonstration in Österreich - am Praterstern von Einsatzkräften brutal niedergeschlagen. Die „Praterschlacht“ forderte 18 Tote und knapp 300 Verletzte.

Frauen explizit von Politik ausgeschlossen

Nach der gewaltsamen Niederschlagung der Revolution im Herbst folgte die Phase der Restauration, in der auch Frauen für ihre Anliegen nicht an die Öffentlichkeit gehen konnten. Mit dem österreichisch-ungarischen Ausgleich 1867, zu dem sich Kaiser Franz Joseph nach der Niederlage der Habsburger in der Schlacht von Königgrätz gegen Preußen gezwungen sah, wurde die Dezember-Verfassung (trat am 21.12.1867 in Kraft, Anm.) ausgearbeitet, die gewisse politische Rechte für die Bevölkerung absicherte - allerdings wurden auch hier Frauen in einigen Belangen bewusst schlechtergestellt. So wurde Frauen im Vereinsgesetz explizit die Mitgliedschaft in politischen Vereinen untersagt.

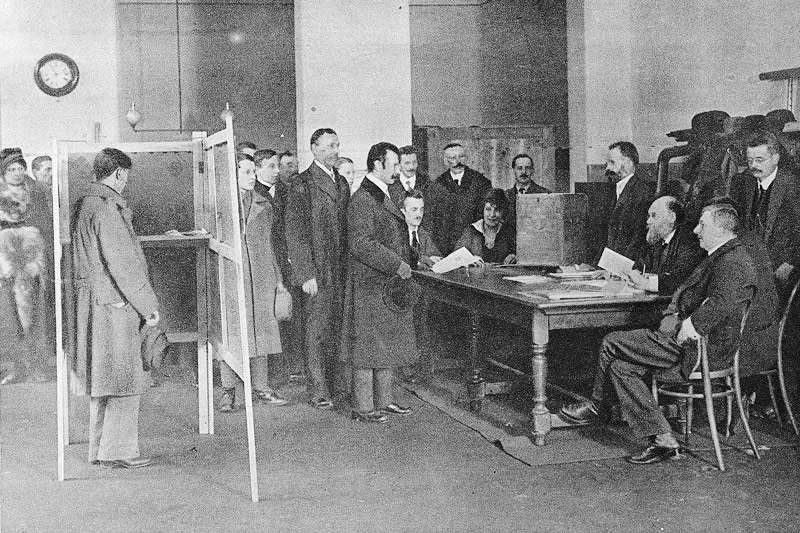

APA/Vga/Sacharchiv

Die ersten weiblichen Abgeordneten 1919 im Parlament - im Bild: Adelheid Popp, Anna Boschek, Gabriele Proft, Therese Schlesinger, Maria Tusch und Amalie Seidel (alle Sozialdemokratie). Nicht im Bild: Emmy Freundlich (Sozialdemokratie) und Hildegard Burjan (Christlichsoziale)

Zugang zu Bildung und Arbeit vordringlich

Frauen waren also gezwungen, sich wenn, dann in dezidiert unpolitischen Vereinen, etwa Leservereinen, zu organisieren. Das Wahlrecht stand in den 1870er und 1880er Jahren aber zunächst nicht im Mittelpunkt. Vielmehr bemühten sich sowohl bürgerliche als auch von Arbeiterinnen gegründet Vereinigungen um konkrete Verbesserungen der Lebenslage von Frauen - insbesondere ging es um verbesserten Zugang zu Bildung, die Möglichkeit, bestimmte Berufe ausüben zu können, und um die Entlohnung.

Das Recht zur politischen Beteiligung stand angesichts der Alltagsprobleme im Hintergrund - auch deshalb, weil es zu dem Zeitpunkt auch einem großen Teil der männlichen Bevölkerung verwehrt war.

Vereinzelt konnten Frauen wählen

Nach 1848 galt ein Zensuswahlrecht: Entscheidend war die Steuerleistung, also neben dem Adel die Vertretung von Grund und Vermögen. Frauen waren damit prinzipiell nicht ausgeschlossen. Vereinzelt waren reiche Grundstücksbesitzerinnen etwa auch wahlberechtigt, wurden in der Regel aber an der direkten Ausübung des aktiven Wahlrechts gehindert: Sie durften das Wahllokal nicht betreten, und ein Mann gab stellvertretend für die stimmberechtigte Frau die Stimme ab. Vom passiven Wahlrecht waren sie meist explizit ausgeschlossen.

Sozialdemokratie als Pionierin

Ein wichtiger Schritt in Richtung Frauenwahlrecht erfolgte 1892, als die Sozialdemokratische Partei das Wahlrecht auch für Frauen in ihr Programm aufnahm. Doch für Parteichef Viktor Adler gab es, trotz grundsätzlichen Bekenntnisses zum Frauenwahlrecht, eine klare Hierarchie: Zuerst das „allgemeine Männerwahlrecht“, erst dann das Wahlrecht für Frauen. Das machte Adler 1903 bei der zweiten Frauenkonferenz der österreichischen Sozialdemokratie klar. Nachdem zuvor Therese Schlesinger an die Solidarität der Genossen appelliert hatte, betonte Adler: Solange „nicht einmal“ das Männerwahlrecht erkämpft sei, „wäre es eine politische Torheit, diesen Kampf abzulenken auf einen Punkt, der voraussichtlich erst später zu erreichen sein wird“. Gleichwohl bekannte sich Adler grundsätzlich zum Frauenwahlrecht.

1907 wurde, vor allem aus Angst vor revolutionären Unruhen wie damals in Russland, das Männerwahlrecht eingeführt. In der Folge verstärkte die Sozialdemokratie ihren Kampf für das Frauenwahlrecht. Ein wichtiger Motor dafür war die internationale sozialistische Frauenstimmrechtsbewegung, in der auch die österreichischen Sozialdemokratinnen organisiert waren. 1910 wurde der internationale Frauentag beschlossen, der dem Kampf für das Frauenwahlrecht gewidmet war. Am ersten Frauentag 1911 fand unter anderem in Wien eine Großdemonstration mit rund 20.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt, in der lautstark die Forderung erhoben wurde.

picturedesk.com/ÖNB-Bildarchiv

Foto von Stimmabgabe bei der ersten Wahl der Ersten Republik. Im Hintergrund eine Wählerin in der Schlange der Wartenden - und eine Frau als Wahlhelferin.

Bürgerliche Petitionen statt Protesten

Anders als die Arbeiterinnenbewegung gingen bürgerliche Frauenrechtlerinnen nicht auf die Straße. Sie gründeten vor allem Zeitschriften (etwa die „Zeitschrift für das Frauen-Stimmrecht“), publizierten Artikel und verfassten Petitionen. 1905 wurde - unter Umgehung des Verbots politischer Betätigung von Frauen - unter Führung von Marianne Hainisch ein eigenes Frauenstimmrechtskomitee gegründet. Im Juni 1913 fand in Wien eine internationale Frauenstimmrechtskonferenz statt.

Gegen alle Widerstände

Der politische und gesellschaftliche Umbruch nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und dem Auseinanderbrechen der Habsburger-Monarchie machte eine weitere politische Ausgrenzung von Frauen unmöglich. Frauen hatten in der Kriegshilfe und in der Industrie als Arbeiterinnen eine wichtige Rolle eingenommen. Gegen Ende des Krieges gab es aufgrund der drückenden Notverhältnisse immer mehr Streiks und Proteste. Die Sozialdemokratie spielte hier als Vermittlerin gegenüber der Regierung eine entscheidende Rolle, so wie auch dann beim friedlichen Übergang zur Republik. Da die Partei entschieden für das Frauenwahlrecht eintrat, war eine Ablehnung durch die konservativen Parteien politisch nicht mehr möglich.

Der Verfassungsentwurf, der im Oktober 1918 in der Provisorischen Nationalversammlung beraten wurde, stammte vom späteren sozialdemokratischen Kanzler der Ersten und ersten Präsidenten der Zweiten Republik, Karl Renner. Aber auch in der Debatte kamen wieder alte Argumente und Befürchtungen hoch - unter anderem, dass die Frauen noch nicht so weit seien oder es der „weiblichen Natur“ widerspreche.

Befürchtungen vor Nachteilen

In der Debatte zeigte sich aber, dass die gesamte politische - rein männliche - Klasse Sorge vor negativen Folgen der Entscheidung für ihre jeweilige Partei hatte. Die Christlichsozialen forderten eine Wahlpflicht, da sie befürchteten, dass sie weniger Frauen zur Stimmabgabe mobilisieren würden als die Sozialdemokraten. Als Kompromiss wurde die Frage der Wahlpflicht den Ländern überlassen. Die Sozialdemokraten wiederum fürchteten sich vor „politisch Indifferenten“.

Über alle Parteigrenzen hinweg einig war „man“ sich, dass Prostituierte nicht wahlberechtigt sein sollen - die Bestimmung wurde 1920 in der Bundesverfassung aber wieder aufgehoben. Außerdem wollten alle Parteien über das Wahlverhalten von Frauen Bescheid wissen. Daher gab es in der Ersten Republik - und teils auch noch nach 1945 - unterschiedliche gefärbte Stimmzettel für Frauen und Männer.

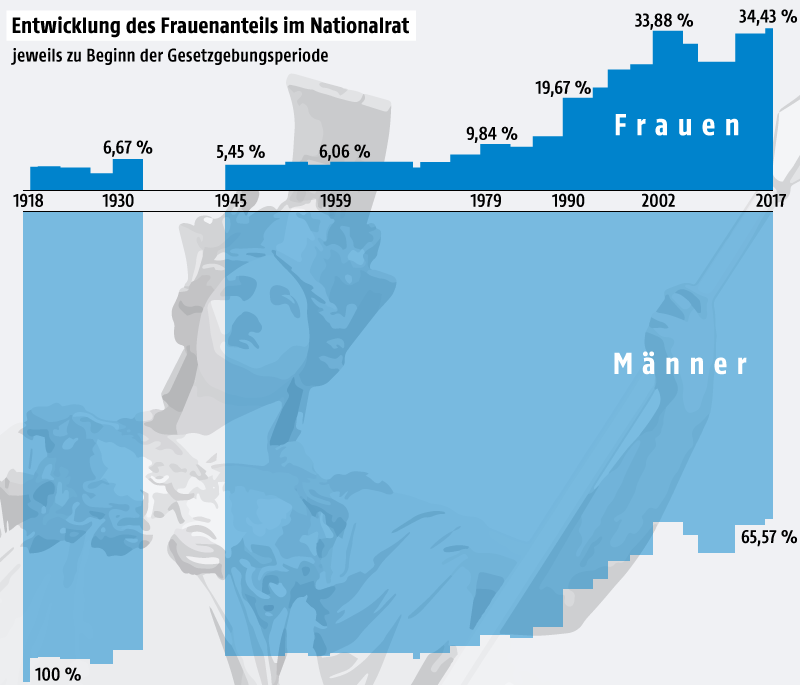

Grafik: ORF.at; Quelle: parlament.gv.at

Acht weibliche Abgeordnete bei erster Wahl

Das Wahlrecht wurde am 12. November 1918 gewährt. Am 18. Dezember erging die Wahlverordnung, und im darauffolgenden Februar konnten Frauen ihr neu gewonnenes Recht auch zum ersten Mal ausüben. Im März 1919 zogen schließlich acht Frauen ins Parlament ein, sieben sozialdemokratische Abgeordnete und eine christlichsoziale.

Während Frauen in der Ersten Republik nicht wirklich im Fokus der Parteien stand, versuchten die wenigen weiblichen Abgeordneten frauenpolitische Ziele im Nationalrat zu vertreten - Ziele, die großteils erst 50 Jahre später umgesetzt wurden. Der Frauenanteil an der Gesamtzahl der Mandatare betrug in der Ersten Republik maximal 6,7 Prozent. Ein zweistelliger Frauenanteil im Parlament wurde laut den Angaben des Parlaments überhaupt erst 1986 mit 11,48 Prozent erreicht. Mit der Nationalratswahl 2017 wurde mit 34,43 Prozent der bisher höchste Frauenanteil im Hohen Haus erreicht. Damit sind Frauen aber, gemessen am Bevölkerungsanteil, weiterhin stark unterrepräsentiert.

Links: