„Auch für das Deutschlernen hilfreich“

Im Jahr 2000 wurde der 21. Februar von der UNO zum Internationalen Tag der Muttersprache ausgerufen. Historisch nimmt der Tag Bezug auf den 21. Februar 1952. Im fünf Jahre zuvor gegründeten Pakistan hatte das Regime Urdu, die Sprache der herrschenden Schichten, als alleinige Amtssprache festgelegt.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Bei Protesten an diesem 21. Februar erschoss die Polizei mehrere Demonstranten. Die sprachliche und kulturelle Unterdrückung führte schließlich 1971 zur Abspaltung Ostpakistans, wo 98 Prozent der Bevölkerung Bengali sprachen, und zur Gründung von Bangladesch, wo Bengali zur Landessprache wurde. Der Tag der Muttersprache soll daran erinnern, dass etwa die Hälfte der weltweit gesprochenen Sprachen vom Aussterben bedroht ist. Außerdem ist es der Tag der Wertschätzung von Sprachenvielfalt und Mehrsprachigkeit. Ein Raum, an dem in Österreich wie auch in anderen EU-Ländern migrationsbedingt besonders viele Sprachen zusammenkommen, ist die Schule.

Viele Kinder wechseln zwischen Sprachen

Unterrichtssprache ist laut Schulunterrichtsgesetz zwar mit wenigen Ausnahmen Deutsch, doch der Alltag vieler Schülerinnen und Schüler ist mehrsprachig. Etwa ein Viertel spricht im Alltag neben Deutsch eine andere Sprache, in Wien ist es knapp die Hälfte. „Andere Umgangssprache als Deutsch“, wie es in der jährlichen Erhebung heißt, bedeutet allerdings nicht, dass diese Kinder und Jugendlichen wenig oder kein Deutsch können. Sie wechseln vielmehr zwischen Deutsch und ihrer Erstsprache – je nach Situation und Gegenüber.

Spätestens seit den 1970er Jahren sind andere Erstsprachen als Deutsch an österreichischen Schulen präsent. Zu jener Zeit wurde auch der Muttersprachliche Unterricht als Schulversuch eingeführt – im Schuljahr 1975/76 erstmals für Kinder und Jugendliche aus dem damaligen Jugoslawien. 1976/77 fand der erste Unterricht in Kurdisch und 1979/80 in Türkisch statt. Im Schuljahr 1992/93 wurden diese Schulversuche schließlich ins Regelschulwesen übernommen.

„Muttersprachlicher Unterricht macht immer Sinn“

Rund 33.000 Schülerinnen und Schüler besuchen aktuell den Muttersprachlichen Unterricht – zweimal in der Woche als Freigegenstand oder unverbindliche Übung in über 25 Sprachen von Albanisch bis Chinesisch, von Griechisch bis Portugiesisch, von Somali bis Türkisch. Für Muttersprachlichen Unterricht spricht laut Eva Vetter, Professorin am Zentrum für LehrerInnenbildung und am Institut für Sprachwissenschaft der Universität Wien, vieles.

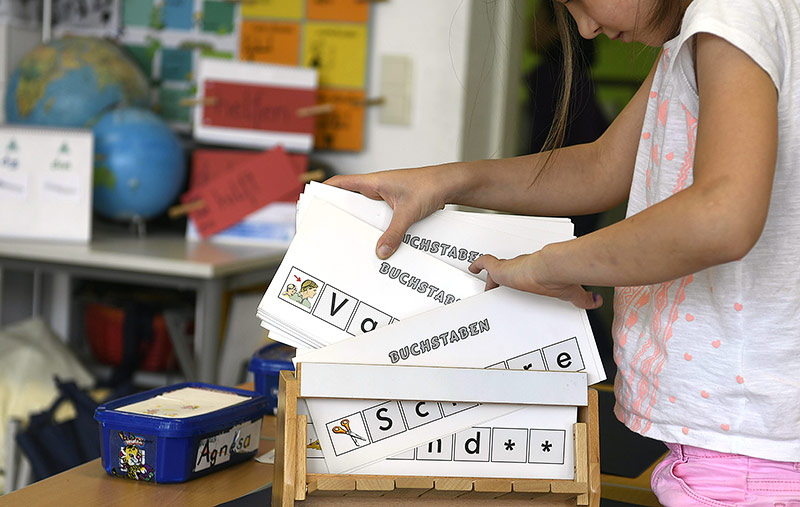

APA/Harald Schneider

Kann man die Erstsprache gut, fällt auch das Deutschlernen leichter

Neben dem Erlernen von Lesen, Schreiben, Rechtschreibung und Grammatik könnten die Schülerinnen und Schüler ihre Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten vervielfachen und erhielten Zugang zu kulturellen schriftlichen Zeugnissen. Zudem würden sie metasprachliche Fertigkeiten entwickeln, die beim Lernen weiterer Sprachen hilfreich sind: „Sie denken über das Funktionieren von Sprache nach, erkennen beispielsweise, dass es Sprachen gibt, die mit oder ohne Artikel funktionieren, und dass das Verb unterschiedliche Positionen einnehmen kann.“

Auch für das Deutschlernen sei Muttersprachlicher Unterricht hilfreich, so Vetter. Sich ganz aufs Deutschlernen zu konzentrieren, wie es oft gefordert wird, sei für neu angekommene Kinder und Jugendliche zwar in einem begrenzten Zeitraum sinnvoll, „aber eben nur als Übergang“. Und es bedeute nicht, dass die anderen mitgebrachten Sprachen nicht mehr gebraucht werden. Man dürfe zudem nicht vergessen, dass der Erwerb bildungssprachlicher Kenntnisse in Deutsch viel Zeit braucht, nämlich fünf bis zehn Jahre. „Kognitiv anspruchsvolles Lernen wird sich immer wieder der Erstsprachen bedienen. Schon allein daher macht Muttersprachlicher Unterricht immer Sinn.“

Bildungsministerium: „Gesellschaft profitiert“

Auch auf der Website des Bildungsministeriums ist zu lesen, es sei „sinnvoll, die in der Familie erworbene(n) Sprache(n) auch in der Schule weiterzuentwickeln“. Davon würden nicht nur die betroffenen Kinder und Jugendlichen profitieren, „sondern die gesamte Gesellschaft“.

Die von der Politik formulierten Ziele des Muttersprachlichen Unterrichts haben sich im Lauf der Jahrzehnte allerdings stark verändert. War es in den 1970er Jahren noch Ziel, dass die Kinder dank ihrer Kenntnisse von Muttersprache und Kultur bei einer Rückkehr in die Heimat der Eltern ohne Schwierigkeiten ihre Schulausbildung fortsetzen können, so soll heute unter anderem „eine positive Einstellung zur Muttersprache“ gefördert werden.

Während Muttersprachlicher Unterricht in Österreich in der Schule stattfindet, ist er in vielen anderen Ländern an Konsulate oder Vereine ausgelagert. Vetter sieht Österreich international diesbezüglich und auch in Bezug auf „das sehr breite Angebot“ als Vorbild. Manchmal könne die Durchführung allerdings schwierig sein, etwa wenn nur ein Kind für Somali angemeldet ist und schulübergreifende Lösungen gesucht werden müssen.

Mehrsprachig heißt nicht schlechtes Deutsch

Wie Schulen mit Mehrsprachigkeit umgehen, hängt stark von der Schulleitung und den Lehrenden ab. Manche veranstalten Projekte, bei denen die an der Schule gesprochenen Sprachen sichtbar werden. In Sprachwerkstätten und Sprachateliers können alle Schülerinnen und Schüler diese Sprachen kennenlernen. Selbstverständlich ist das nicht. Denn obwohl Mehrsprachigkeit in Bildung und Beruf oft als wertvolle Ressource genannt wird, erleben Kinder und Jugendliche etwa mit der Erstsprache Türkisch oder Arabisch häufig, dass das nicht als Zusatzkompetenz, sondern als Störfaktor betrachtet wird.

„Im öffentlichen Diskurs wird Mehrsprachigkeit oft mit dem Fehlen von Deutschkenntnissen verwechselt“, sagt Vetter. Diese Gleichsetzung sei zwar falsch, wiederhole sich aber immer wieder. Allerdings sei auch oft Anerkennung und wertschätzender Umgang mit mitgebrachten Sprachen sichtbar: An vielen Schulen, besonders im städtischen Raum, finden sich Plakate und Begrüßungsworte in mehreren Sprachen auf den Gängen und im Eingangsbereich.

Auf der Suche nach positiven Beispielen für den Umgang mit Sprachenvielfalt lohnt sich laut Vetter auch ein Blick in die österreichische Geschichte: In den Schulen der Monarchie habe der Unterricht in der Muttersprache eine große Bedeutung gehabt. Eine Zeitlang sei sogar jeder Zwang, eine bestimmte Sprache verwenden zu müssen, verboten gewesen.

Links: