„Ein Diamant, so solide wie Ihre Werte“

In Laboren entstehen immer öfters künstliche Diamanten, die sich kaum noch von echten unterscheiden lassen. Dank der mittlerweile oft makellosen Qualität landen die falschen edlen Steine auch verstärkt bei Juwelieren. Sie haben eine Zielgruppe im Visier, die sich ethisch einwandfreien Luxus wünscht. Nicht alle sind über dieses neue Segment erfreut.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Der Aufstieg des künstlichen Diamanten sorgt für Unruhe in einem milliardenschweren Geschäft, das seinen Wert durch einen seit Jahrzehnten gepflegten Mythos von Exklusivität, Einzigartigkeit und Reichtum gewinnt. Dessen Grundlage ist auch die Naturgewalt bei der Entstehung von Diamanten: Sie wachsen bei großem Druck und hohen Temperaturen in einer Tiefe von mindestens 140 Kilometern. Das macht sie eher selten - und damit auch wertvoll.

Monate statt Millionen Jahre

Während echte Diamanten über Millionen Jahre entstanden sind, können Diamanten aus dem Labor je nach Verfahren schon nach Monaten oder sogar Tagen fertig sein. Dafür gibt es im Grunde genommen vereinfacht zwei Verfahren. Bei dem ersten werden jene Kräfte simuliert, unter der Diamanten entstehen. Hohe Temperaturen und großer Druck durch Pressen machen so im Labor aus Kohlenstoff Diamanten. Bei dem zweiten Verfahren werden spezielle Kohlenstoffschichten auf ein Korn appliziert - die „New York Times“ vergleicht die Methode mit dem 3-D-Druck.

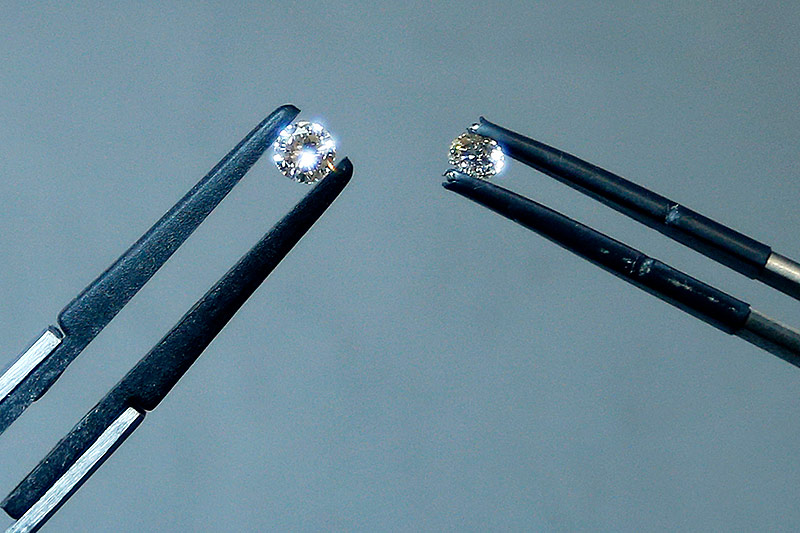

Reuters/Francois Lenoir

Zwei Diamanten - einmal aus der Erde, einmal aus dem Labor

Die künstlichen Diamanten werden laut einem Bericht der „Zeit“ mittlerweile vor allem in den USA und Singapur produziert und dort immer beliebter. Obwohl sie in der Produktion derzeit nur unwesentlich billiger sind, kosten sie zwischen 20 und 40 Prozent weniger als ihre Vorbilder aus der Erde. Und: An einem Diamant aus dem Labor klebt kein Blut, womit auch die Produzenten werben. „Ein Diamant, so solide wie Ihre Werte“, schreibt etwa das Diamantenlabor Diamond Foundry auf seiner Website.

„Blood Diamond“ im Hinterkopf

Der wohl berühmteste Investor des Unternehmens aus dem Silicon Valley ist Leonardo DiCaprio, der 2005 die Hauptrolle in dem Blockbuster „Blood Diamond“ spielte. Darin werden blutige Bürgerkriege in Afrika durch Diamantenhandel finanziert - nicht zuletzt verpasste der Film der Branche, die lange als Syndikat der Firma De Beers funktionierte, einen heftigen Imageknick.

Zwar unterhält heute jeder große Diamantenförderer ein Ethikprogramm, widrige Arbeitsbedingungen, schlechte Bezahlung für Diamantenschürfer und vielfach undurchsichtige Produktionsketten und Verwicklungen in Krisenstaaten bleiben laut NGOs Probleme. Dazu kommt die extreme Umweltbelastung, die allerdings auch bei Diamanten aus dem Labor existiert: Die Produktion der Edelsteine erfordert eine Menge Strom. Nur wenn dieser grün ist, ist der Diamant auch umweltfreundlicher.

Kometenhafter Aufstieg prophezeit

Derzeit ist das Geschäft mit Diamanten laut einem Bericht der US-Bank Morgan Stanley rund 14 Milliarden Dollar (elf Mrd. Euro) schwer. Noch sind Diamanten aus dem Labor darin eine winzige Nische, die nur ein Prozent des Gesamtmarktes ausmacht. Doch die Bank rechnet mit einem regelrechten Boom: bis 2020 könnten Schmucksteine aus dem Labor 15 Prozent, und größere Diamanten 7,5 Prozent der Verkäufe ausmachen.

Reuters/Siphiwe Sibeko

Im Inneren einer Diamantenmine nahe Pretoria, Südafrika

Als Zielgruppe ortet Morgan Stanley dabei vor allem jüngere Konsumenten mit sozialem Bewusstsein: „Viele junge Kunden sind heute nicht nur offen für Alternativen, sie sind auch bereit, für Premiumprodukte zu zahlen, die einen geringen negativen Einfluss auf die Umwelt haben oder ethisch produziert werden.“ So könnten auch jene Jungen, die ihr Geld eigentlich lieber für Konsumgüter oder Erlebnisse als für Schmuck ausgeben, doch zum Luxusgut Diamant greifen. Morgan Stanley vermutet, dass künstliche Diamanten langfristig zu einer eigenen Nische - parallel zu echten Diamanten - avancieren könnten.

„Echt ist rar“

Edelsteinriesen wie De Beers, Gem Diamonds oder Rio Tinto sind sich da offenbar nicht so sicher. Dass sie über den Hype rund um Labordiamanten nicht amüsiert sind, liegt auf der Hand. Sie wittern die Gefahr, dass auch der echte Diamant durch seinen menschengemachten Widerpart an Wert verlieren könnte.

Die Diamond Producers Association (DPA), ein Zusammenschluss der sieben größten Diamantenunternehmen, startete deswegen im Frühjahr die Kampagne „Real is rare. Diamonds are rare.“ („Echt ist rar. Diamanten sind rar.“). Die Botschaft: Nur ein Diamant aus der Erde ist ein echter Diamant. Sie zeigt auch den Kern in der Debatte zwischen Puristen und Befürwortern: Wie begründet sich der Wert eines „echten“ Diamanten?

Befürchtungen und Hoffnungen

Tom Gelb von dem Diamantenhändler Diamond Asset Advisors sagte gegenüber der „New York Times“, dass für ihn ein Vergleich zwischen synthetischen und echten Diamanten aus ökonomischer Sicht „fast schon Betrug am Käufer“ sei. Er begründet das mit einem prognostizierten Wertverfall: Je effizienter die Produktion von synthetischen Diamanten werde, desto billiger würde auch der Wert dieser Steine. Eine Wertanlage - ein Status, der ohnehin nur großen Diamanten zuteil wird - könnten sie damit kaum mehr sein.

In weiterer Folge befürchten Diamantenhändler laut der „New York Times“, dass sich vor allem kleinere falsche Diamanten mit echten mischen. Zwar lassen sich Diamanten aus dem Labor durch Prüfverfahren zweifelsfrei identifizieren - De Beer hat Millionen in die Technologien dafür investiert. Das großflächig an kleinen Steinen durchzuführen könnte künftig aber den Rahmen sprengen, sollten Diamanten aus dem Labor den Markt überfluten.

So herb sich der Widerstand traditioneller Diamantenhändler auch zeigt: Bereits jetzt gibt es laut „Forbes“ Händler, die auf beiden Seiten mitspielen wollen. Zu ihnen gehört das Unternehmen ALTR. Und auch der Diamantenriese De Beers hätte zweifellos den notwendigen Background. Immerhin gehört dem Unternehmen mit der Tochterfirma Element Six der weltweit führende Produzent künstlicher Diamanten für industrielle Zwecke. Wie die „Zeit“ berichtet, liefert genau diese Firma die Basis für im deutschen Freiburg produzierten Schmuckdiamanten aus dem Labor.

Links: