„Halt den Kopf hoch, was dir auch droht“

Gertrude Pressburger wurde im Jahr 1927 in Wien in eine jüdische Familie geboren und überlebte als einziges Familienmitglied den Holocaust. „Frau Gertrude“ wurde bekannt, als sie im Bundespräsidentschaftswahlkampf 2016 in einer Videobotschaft vor Ausgrenzung und Hass warnte. Das Video wurde millionenfach angeklickt und geteilt. Nun ist ihre Autobiografie erschienen.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Am meisten störe sie, so Pressburger damals in ihrem Videoappell für den Präsidentschaftskandidaten Alexander Van der Bellen, wenn politische Parteien erneut „nicht das Anständige, sondern das Niedrigste aus den Leuten herausholen“ wollten. Als das Video einen Werbepreis erhielt, hieß es, man habe „Frau Gertrude“ lediglich einen Text vorgelegt, den sie aufgesagt hätte.

Die Journalistin Marlene Groihofer, die Pressburger über ihr privates Umfeld kennenlernte und zahlreiche Interviews zur nun vorliegenden Autobiografie verarbeitete, widerspricht dieser Darstellung. Alles, was Pressburger in dem Video sagt, sei authentisch, sie ließe sich von niemandem etwas vorschreiben. Pressburger selbst erklärte, die Aussage des FPÖ-Chefs und nunmehrigen Vizekanzlers Heinz-Christian Strache, dass „mittelfristig ein Bürgerkrieg nicht unwahrscheinlich“ sei, sei der Auslöser ihrer Botschaft gewesen.

Assimilation - und trotzdem Verfolgung

Pressburger, geboren 1927 in Wien, wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf. Ihre Mutter verbrachte die Kindheit im Waisenhaus, eine Ausbildung blieb ihr verwehrt. Der Vater war das jüngste von zwölf Geschwistern und verdiente das Brot für die Familie als Tischler.

Gertrude Pressburger

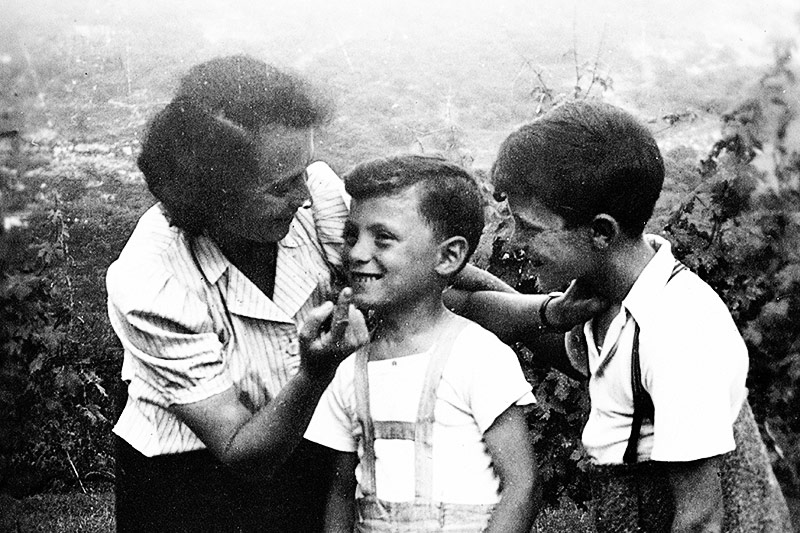

Pressburger 1940 mit ihrem Vater und ihren beiden Brüdern in Ljubljana

Auf Drängen des Vaters konvertierte das Ehepaar Anfang der 1930er Jahre zum Katholizismus. Gertrude sowie ihre beiden jüngeren Brüder Heinrich, genannt „Heinzi“, und Josef, der nur mit seinem Spitznamen „Lumpi“ gerufen wurde, wurden getauft. Doch selbst dieser Akt der Assimilation schützte die fünfköpfige Familie nicht.

1937, noch vor dem „Anschluss“, entging Gertrudes Mutter nur knapp einem Anschlag: Als sie im Hof die Wäsche aufhängte, schleuderte jemand aus einem der oberen Stockwerke eine gußeiserne Pfanne nach ihr. Die Familie beschloss, umzuziehen und sich in eine kleine Gemeindebauwohnung bei der Wiener Reichsbrücke einzumieten. Wie so viele andere konnten auch Gertrudes Eltern nicht glauben, dass sich die politischen Verhältnisse bald drastisch zuspitzen würden.

Gestapo-Haft und Flucht nach Jugoslawien

Pressburger kann sich noch an die Kolonnen an Militärautos erinnern, die beim Einmarsch der deutschen Truppen im März 1938 die Reichsbrücke überquerten. Im Zimmer der Familie war es stockdunkel und stickig: Da ihnen als Juden untersagt wurde, ihre Wohnung zu beflaggen, hatte man aus dem oberen Stockwerk von außen eine riesige Hakenkreuzfahne über das Fenster gespannt. Auf diese scheinbar bedeutungslose Demütigung folgten weitere: Gertrude und ihr Bruder durften die Schule nicht mehr besuchen, der Vater verlor seine Arbeitsstelle.

Buchhinweis

Gertrude Pressburger: Gelebt, erlebt, überlebt. Zsolnay-Verlag, 208 Seiten, 19,60 Euro.

Wenig später stürmten Gestapo-Männer die Wohnung und nahmen Gertrudes Vater „wegen Betätigung im Untergrund als Kommunist“ fest. Der Vorwurf war unhaltbar, hatte er sich doch niemals politisch betätigt. Der Schock des Überfalls war für die Kinder so schlimm, dass der vierjährige „Lumpi“ zu stottern begann; der achtjährige „Heinzi“ bekam graue Haare. Flucht war nicht selbstverständlich – nur die Reichen, die sich Urlaube leisten konnten, hatten damals einen Pass. Kolonnen von Menschen standen vor den Botschaften jener Länder, die bereit waren, Juden als Flüchtlinge aufzunehmen.

Lukas Beck

Pressburger und Autorin Groihofer

Bevor die Behördengänge Erfolg zeigten, wurde der Vater in die Gestapo-Zentrale am Morzinplatz vorgeladen und schwer gefoltert. Nur durch einen glücklichen Zufall gelang es der Familie im September 1938, ein Visum für Jugoslawien zu ergattern. So erreichten die Pressburgers Zagreb. Doch schon bald wurde die Lage auch dort unsicher – die Aufenthaltspapiere waren nicht verlängert worden.

Kein sicheres Asyl

In Zagreb durften Flüchtlingskinder die Schulen nicht besuchen, legale Arbeit war ausgeschlossen. Die Familie flüchtete nach Italien. In Caprino, einer kleinen Stadt am Gardasee, wurden die Pressburgers „frei interniert“ und durften den Ort nicht verlassen. In Ventimiglia, nur zehn Kilometer von der französischen Grenze entfernt, versuchte die Familie illegal nach Frankreich überzusetzen.

Die Familie Pressburger plante, sich von örtlichen Fischern, die Fluchthilfe leisteten, versteckt unter einer Plane auf die andere Seite der Grenze bringen zu lassen. In der Nacht vor der geplanten Flucht fing ein Kind während einer Überfahrt zu weinen an – von da an waren die Fluchthilfeaktionen unmöglich. Nachdem es im faschistischen Italien zu gefährlich geworden war, floh die Familie zurück nach Jugoslawien. Dort wurden die Pressburgers festgenommen – es drohte die Abschiebung nach Hitler-Deutschland. Gertrude erinnert sich, dass der Bischof von Ljubljana in dieser Situation die Freilassung erwirkte und die Abschiebung verhinderte.

Als Mitte April 1941 die jugoslawische Armee vor den Deutschen kapitulierte, musste die Familie ein weiteres Mal flüchten – diesmal war ein Bauer aus der Gegend Fluchthelfer und brachte die Pressburgers versteckt auf einem Heuwagen von der deutschen in die italienische Zone. Doch die Rettung war nicht von Dauer: Im März 1944 wurde die Familie nach Auschwitz deportiert. Noch vor dem Lager wurde Gertrude von ihren Eltern sowie von „Lumpi“ und „Heinzi“ getrennt.

Auschwitz und die Pflicht, nicht zu vergessen

Mutter und Brüder wurden nach der Ankunft ermordet, der Vater starb auf einem späteren Transport in ein anderes Lager. Pressburger sagt, dass sie die Zeit in Auschwitz nur überlebt habe, weil sie sich in ihrer Brust einen Panzer aus Stahl gebaut habe, einen, der ihr als Schutzmauer diente. Nach der Befreiung gelangte Pressburger über Dänemark nach Schweden. Auf Initiative des schwedischen Königs wurden ehemalige KZ-Häftlinge dort versorgt. Zu diesem Zeitpunkt wog sie 34 Kilogramm.

Gertrude Pressburger

Pressburgers Mutter und Brüder auf einem Bild aus dem Jahr 1942

Nach ihrer Gesundung lernte Pressburger in Stockholm an ihrem 18. Geburtstag Bruno Kreisky kennen, der zu dieser Zeit Vorsitzender der „Österreichischen Vereinigung in Schweden“ war. Die Rückkehr nach Wien fiel ihr nicht leicht. Zu tief sitzen die Traumata von Ausgrenzung und Verfolgung. Nur ein einziges Mal, so Pressburger, sei sie nach dem Krieg durch die Belghofergasse in Wien-Meidling gefahren – dem Ort, an dem sie mit ihrer Familie bis zu ihrem zehnten Lebensjahr lebte. „Ausgestiegen bin ich nicht. Ich will nicht, dass Erinnerungen aufkommen.“

Mit dem nun vorliegenden Buch hat Pressburger ihrer Familie ein Andenken gesetzt, das zugleich eine Mahnung an die Politik ist. „Halt hoch den Kopf, was dir auch droht, und werde nie zum Knechte.“ Diesen Satz schrieb Pressburgers Vater der knapp Elfjährigen im Jahr 1938 in ihr Stammbuch. Es scheint, als hätte sie ihn sich zum Lebensmotto auserkoren.

Links:

Alexander Behr, für ORF.at