Von Ernest Hemingway bis Tonya Harding

Olympische Winterspiele sind sportliches Spektakel ebenso wie Showbühne für die Politik und nicht zuletzt ein gutes Geschäft, was in Summe beträchtliche Dynamik erzeugt. Der Germanist und Philosoph Klaus Zeyringer widmet sich nach seiner Kulturgeschichte der Sommerspiele nun den Olympischen Winterspielen und zeichnet deren Weg zum globalen Massenspektakel, dessen Wurzeln eigentlich in der Beschaulichkeit der Natur liegen.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Einer der wichtigsten Geburtshelfer der Olympischen Winterspiele war der boomende Alpintourismus der 1920er Jahre, der ein abenteuerlustiges Publikum dorthin lockte, wo die Natur besonders spektakuläre Winterlandschaften formt. Wintersport in den Bergen bedeutete Distinktionsgewinn, wobei dessen Aufstieg einem gängigen touristischen Schema folgte: Zunächst kamen die Künstler und Bohemiens, dann die Reichen und letztlich die Massen.

Das Unberührte und Echte

Klaus Zeyringer startet seine Kulturgeschichte der Olympischen Winterspiele mit einem der prominentesten frühen Alpintouristen. Der spätere Literaturnobelpreisträger Ernest Hemingway verbrachte in den 1920er Jahren viele Wochen in den Bergen Vorarlbergs und ist Sinnbild dieser Pionierzeit des Wintersports, die ein elitäres Publikum das Unberührte und Echte suchen ließ. Die Berge stillten den Erlebnishunger.

S. Fischer Verlag

Buchhinweis

Klaus Zeyringer: Olympische Spiele. Eine Kulturgeschichte von 1896 bis heute. Band 2: Winter, S. Fischer, 448 Seiten, 25,70 Euro.

Zeyringer beschreibt, wie Sport zum Phänomen der Moderne wurde, das von Internationalisierung ebenso geprägt war wie von Motorisierung. Die Freizeit wollte intensiviert und organisiert werden. Mit einer generell zunehmenden Urbanisierung ging gleichzeitig ein Erholungsbedürfnis der Städter in der Natur einher. Und es war eine Zeit, in der Radio und Film unaufhaltsam zu Massenmedien aufstiegen.

Von Chamonix bis Pyeongchang

All das bedeutete den Nährboden der Olympischen Winterspiele, die erstmals 1924 in Chamonix abgehalten wurden, doch erst im Nachhinein als solche bezeichnet wurden. Zunächst war hinsichtlich Chamonix von der Wintersportwoche der Olympischen Spiele die Rede.

Zeyringers Kulturgeschichte erstreckt sich auf knapp 450 Seiten bis hinauf zu den jüngsten Korruptionsskandalen im Vorfeld der im Februar startenden Olympischen Spiele in Pyeongchang, was in Summe üppigen Stoff für große Zusammenhänge und kleine Anekdoten liefert. Skandale, politische Vereinnahmung und Größenwahn sind ebenso zentraler Bestandteil der Olympischen Spiele wie die sportlichen Leistungen.

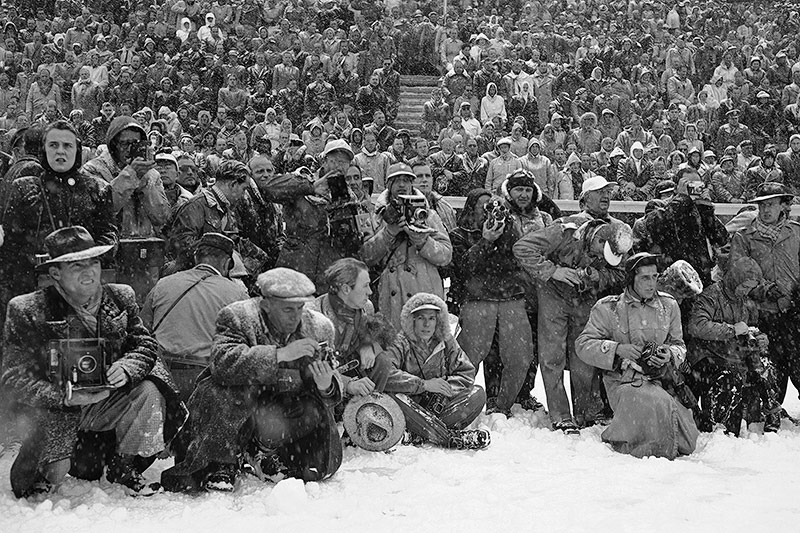

AP/Green

Fotografen bei den Olympischen Winterspielen 1948

Bild der Transformation

Damit zeichnet Zeyringers Buch sehr greifbare Bilder der steten Transformation der Spiele hin zur Megalomanie heutiger Tage. Die Wettkampfergebnisse, die mit großer Akribie beschrieben werden, sind Zeyringer genauso wichtig wie die sozialen, ökonomischen und medialen Rahmenbedingungen. Wobei „Olympische Spiele. Eine Kulturgeschichte. Band 2: Winter“ insbesondere durch das konstante Zitieren zeitgenössischer Zeitungsberichte viel Leben eingehaucht bekommt.

AP/SANDENSR

Toni Sailer 1958 bei einem seiner legendären Schwünge

Sailers „Nation Building“

Klatsch und Tratsch wie das medial hochstilisierte Duell der Eisläuferinnen Nancy Kerrigan und Tonya Harding, die im Vorfeld von Lillehammer 1994 in ein Attentat auf ihre Konkurrentin verstrickt war, erhalten ebenso viel Raum wie das „Nation Building“ Toni Sailers, der in Cortina anno 1956 mit drei olympischen Goldmedaillen der jungen Zweiten Republik erstes Selbstbewusstsein eingehaucht hatte und zum Volkshelden wurde - und dem postum im Zuge der „#MeToo“-Debatte Vergewaltigung vorgeworfen wird.

Zeyringer fördert hinsichtlich des damaligen nationalen Freudentaumels auch zu Tage, dass es ausgerechnet der an den Salzburger Bücherverbrennungen beteiligte ehemalige SS-Hauptsturmführer und Gauamtsleiter Karl Springenschmid war, der große Teile von Sailers 1956 erschienenem Buch „Mein Weg zum dreifachen Olympiasieg“ in nationalem Ton verfasst hatte. Springenschmid war nach dem Krieg mit einem Berufsverbot belegt worden, das erst 1953 aufgehoben wurde. Sailer als „äußerst günstige Projektionsfläche für die angestrebte Identifizierung mit alter Heimat und neuer Ära“, beschreibt Zeyringer.

Olympia als Geldmaschine

Vieles klingt aktuell: Insbesondere, wenn im Zusammenhang mit den Olympischen Winterspielen 1976 in Innsbruck von einem engen Sicherheitskorsett die Rede ist, das aufgrund der Terroranschläge von München 1972 und der OPEC-Entführung 1975 geschnürt wurde. Eine zunehmende Kulturlosigkeit wurde den Spielen bereits in den 1950er Jahren attestiert. Ab Mitte der 1970er wurden die Spiele endgültig zur Geldmaschine: Kosteten die US-TV-Rechte für Olympia im Jahr 1976 noch zehn Millionen Dollar, so waren es 1988 bereits 310 Millionen Dollar. Zeyringer leuchtet sein Thema weit aus.

Englische Adler und jamaikanische Bobfahrer

Wobei eine Kulturgeschichte der Olympischen Winterspiele nicht ohne kuriose sportliche Erscheinungen wie den britischen Antiskispringer „Eddie The Eagle“ und das jamaikanische Bobteam auskommt, um das große Ganze fassbar zu machen. Zeyringers erzählerisches Wechselspiel zwischen bedeutsamen Zusammenhängen und vermeintlich unnützem Wissen trägt Wesentliches zum kurzweiligen Lesevergnügen bei. In Sachen unvermittelt eingeworfener Querverweise entwickelt Zeyringer mitunter Heinz Prüller’sche Qualitäten im allerbesten Sinn, die Wirkung zeigen. Wer die knapp 450 Seiten gelesen hat, fühlt sich für die kommenden Spiele jedenfalls mehr als gut gerüstet.

Links:

Johannes Luxner, für ORF.at