Der „wehleidige“ Heimkehrer

Arno Geiger, Träger des Deutschen Buchpreises, sucht nach großen Gesten im Kleinen. Er lässt in „Unter der Drachenwand“ sein Romanpersonal die quälenden letzten Kriegsjahre von 1943 bis 1945 durchleben. Der Leser lebt mit.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Heutzutage schreibt man E-Mail-Romane. Aber wenn sich ein Autor oder eine Autorin in einem historischen Kontext bewegt, muss doch die alte Form herhalten: der Briefroman. Einen solchen hat Geiger mit „Unter der Drachenwand“ vorgelegt. Vor zehn Jahren fand er auf einem Flohmarkt Briefe von Mädchen, die während des Kriegs aufs Land verschickt worden waren. Diese Briefe stehen nicht im Mittelpunkt des Romans, aber er nahm sie nun als Anstoß, ihn zu schreiben - in ungewöhnlicher Form. Normalerweise folgen Briefromane einer strengen Form nach dem Frage-Antwort-Prinzip und sind auf zwei Personen beschränkt.

Bei Geiger hingegen gibt es eine Haupt- und mehrere Nebenfiguren. Im Mittelpunkt steht Veit Kolbe, 23 Jahre alt. Er hat bereits mehrere Jahre an der Ostfront auf dem Buckel, sah mehr grausame Gewaltverbrechen und Tote, als er zählen kann. Das Buch setzt ein, als Veit 1943 wegen einer schweren Verwundung durch Granatsplitter für unbestimmte Zeit auf Heimaturlaub geschickt wird.

APA/Herbert Pfarrhofer

Arno Geiger 2015 beim O-Töne-Festival in Wien

Familiärer Mief und Nazi-Propaganda

Geiger nutzt seinen Roman, um die große Frage nach der Verantwortung - und die vielen kleinen Fragen nach dem Charakter des Mitläufertums zu stellen. Veit war beim großen Schlachten in Russland dabei, er weiß: Dieser Krieg ist erstens verloren, und zweitens wird die russische Antwort auf die Gräueltaten der Wehrmacht gnadenlos ausfallen. Nur will das in Wien kaum jemand wahrhaben. Der Vater verunglimpft Veit als wehleidig und fordert unbedingten Glauben an den Sieg ein.

Als Veit vor dem familiären Mief nach Mondsee flieht, entkommt er dem dumpfen Glauben an den Führer nicht. Seine Quartiergeberin nennt ihn einen Drückeberger, der Onkel, gleichzeitig Polizeikommandant, orakelt von der Wunderwaffe, die das Blatt laut NS-Propaganda doch noch wenden soll. Aber es gibt auch die anderen, deren innere Dissidenz Veit zum Vorschein bringt - und die ihrerseits Veits Zweifel nähren und gleichzeitig seine Widerstandskraft stärken.

Arno Geiger über sein Buch

An seinem neuen Roman „Unter der Drachenwand“ hat Arno Geiger ein Jahrzehnt gearbeitet. „KulturMontag“ hat den Autor am Mondsee getroffen.

Im Mahlwerk der Vernichtungsmaschinerie

Veit kämpft um seinen Glauben an eine lebenswerte Zukunft angesichts des Schreckens, dem er in die Augen geblickt hat, trotz einer handfesten Kriegstraumatisierung, die man heute posttraumatische Belastungsstörung nennen würde. Und doch sucht - und findet - Veit Liebe und Freundschaft, zwei gute Gründe, weiterleben zu wollen und alles dafür zu geben, nicht mehr zurück an die Front zu müssen, hinein in das Mahlwerk der sinnlosen Vernichtungsmaschinerie.

Arno Geiger

Arno Geiger, geboren 1968 in Bregenz, zählt zu den wichtigsten deutschsprachigen Autoren der Gegenwart. 2005 wurde er für seinen Schlüsselroman „Es geht uns gut“ mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet.

Zu seinen Werken zählen:

„Es geht uns gut“ (2005)

„Alles über Sally“ (2010)

„Der alte König in seinem Exil“ (2011)

„Selbstporträt mit Flusspferd“ (2015)

Ein Puzzle des Persönlichen

Veit ist der Erzähler des Buches, während sich die Nebenfiguren in Form von Briefen äußern, die sie einander und auch Veit schicken. Alle sechs, sieben Protagonisten haben irgendwie miteinander zu tun. Ob Veits Erzähltext ein Tagebuch ist? Es gibt Hinweise, dass dem so ist - wobei einzelne kursiv gesetzte Passagen wiederum nahelegen, dass Veit klassischer Erzähler aus Egoperspektive ist und einzelne Tagebuchzitate eingestreut werden. Diese Mischung - Fließtext/Vielleicht-Tagebuch/Fließtext/Brief/Fließtext - ist mitunter verwirrend, erfüllt aber ihren Zweck.

Denn - die Post war zu Kriegszeiten nicht zuverlässig, die Briefe langten oft nicht in der chronologischen Reihenfolge des Verfassens ein; manchmal schrieb man schon drei Briefe, bevor die entsprechenden Antworten eintrudelten. Das gibt Raum für Vorgriffe, für Lücken, die erst nach und nach gefüllt werden, bis sich immer wieder das Puzzle aus packend inszenierten persönlichen Erlebnissen und der Weltlage zu einem stimmigen Ganzen zusammensetzt.

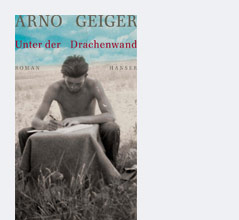

Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG

Arno Geiger: Unter der Drachenwand. Hanser, 480 Seiten, 26,80 Euro.

Der Krieg als Abenteuerspielplatz

Aus den Lebenslügen in den Briefen ergibt sich dann und wann eine verstörende Leichtigkeit, die vom Alltag konterkariert wird, die vor allem von der Geschichte falsifiziert wird, die der Leser schon kennt, nicht aber der oder die Protagonistin. So liest sich das Buch streckenweise wie ein Abenteuerroman, als ob hier nicht Zeugnis abgelegt würde vom größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte.

Besonders schmerzhaft ist diese Diskrepanz bei den Briefen eines jüdischen Familienvaters auf der Flucht vor den Nazis. Aber auch sonst wird hier, analog zur Banalität des Bösen (Hannah Arendt), die Banalität des Alltäglichen, gleichsam die Banalität des Banalen, in schweren Zeiten vorgeführt. Das liest sich dann in etwa so: Die Mutter schreibt der Tochter, dass ihre Heimatstadt komplett dem Erdboden gleichgemacht wurde und die halbe Verwandtschaft nicht überlebt hat. Die Tochter antwortet: Schick mir neue Unterhosen, die alten sind schon so hässlich abgewetzt.

Ein Stück Unterhaltungsliteratur

Geschult in der Erinnerungskultur der 80er und 90er Jahre legt man das Buch bisweilen zur Seite und fragt sich, ob das denn sein darf, dass man hier fein gedrechselte, Bewusstsein schaffende, historisch bis ins kleinste Detail fundierte, aber eben doch Unterhaltungsliteratur vor sich liegen hat, mit Cliffhangern, Liebe, brasilianischer Musik, heißen Küssen, Intrigen, betrügenden und betrogenen Ehepartnern und fast so etwas wie Actionszenen.

Es geht dabei nicht um die Frage, wie frech oder kommerziell mit der Thematik umgegangen werden darf - diese Debatte ist zu Ende geführt, man denke an die Aufregungen über Charly Chaplins „Der große Diktator“, Mel Brooks „The Producers“, Roberto Benignis „La vita e bella“, Steven Spielbergs „Schindlers Liste“, Dani Levys Satire „Mein Führer“ mit Helge Schneider als Gröfaz, Quentin Tarantinos „Inglourious Basterds“ und die Hitler-Comics von Walter Moers (empfehlenswert: Sein Hitler-Song „Ich hock in meinem Bonker“).

Der Krieg als „Hintergrund“

Bei Geiger wird nicht überspitzt im Dienste des Erkenntnisgewinns und auch nicht simplifiziert als Anbiederung an die ganz große Zielgruppe, sondern, ganz im Gegenteil: Die Thematik wird weit aufgespannt, die Debatte gleichsam „geerdet“ durch die Übernahme der Alltagsperzeption von (fiktiven) Zeitzeugen.

Im Interview mit FM4 sagt Geiger: „Totalitäre Regime, Krieg, das ist immer die Zerstörung des Privaten. Alle totalitären Systeme wollen das Private als etwas Unbeherrschbares unterbinden. Ich breche eine Lanze für die Privatheit der Menschen – und bin auch der Meinung, dass die allermeisten angeblichen Antikriegsromane letztlich Romane über den Krieg sind, weil sie vom Krieg erzählen. Ich wollte einen Roman schreiben, der zwar vor dem Hintergrund des Krieges spielt, aber letztlich die Wichtigkeit von sozialen Beziehungen aufzeigt.“

Propagandistisches Geschwurbel

Das echte Leben gleicht manchmal eben eher einer Soap-Opera als einem historischen Drama, selbst im Jahr 1943. 2018 darf das wohl so gezeigt werden, 75 Jahre nach den Geschehnissen. Und Geiger überschreitet den schmalen Grat nicht - zwischen dem Schreiben über Banalität und banalem Schreiben. Veit sagt an einer Stelle: „Ich weiß, es sind schon ereignisreichere Geschichten von der Liebe erzählt worden, aber doch bestehe ich darauf, dass meine Geschichte eine der schönsten ist.“ Damit hat er recht.

Das Buch bietet sich jedenfalls an, verfilmt, oder, noch besser, als Serie umgesetzt zu werden. Die Außenwirkung wäre enorm und könnte eine relevante Zielgruppe zum Nachdenken anregen über das, was man als Normalität zu akzeptieren beginnt, wenn sich die Normalität verabschiedet hat. Veit repräsentiert eine unaufgeregte Haltung, die so manchem und so mancher auch heute gut anstünde: Sich leiten lassen vom Hausverstand statt von propagandistischem Geschwurbel.

Links: