Von „Käpt’n Bilbo“ zum Beislwirt

Hugo Baruch war schon zu Lebzeiten eine Legende. Nun, 50 Jahre nach seinem Tod, errichtet ihm Ludwig Lugmeier mit dem Faktenroman „Die Leben des Käpt’n Bilbo“ ein Denkmal. Baruch nannte sich Jack Bilbo; er war eine schillernde Persönlichkeit, die in unruhigen Zeiten auszog, um jemand Besonderes zu werden.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Tote schreiben eigentlich keine Nachrufe. Der Kunstmaler Hugo Baruch alias Jack Bilbo hat dieses Kunststück jedoch vollbracht: Als die „Süddeutsche Zeitung“ im Dezember 1967 des gerade mit 61 Jahren verschiedenen Berliner Originals gedachte, erinnerte sie an zahlreiche seiner abenteuerlichen Tätigkeiten. Schiffsjunge sei er bereits mit 14 gewesen, danach Landstreicher und Waffenhändler – zwischenzeitlich gar Leibwächter von Al Capone. Abgeschrieben hatte man das aus Bilbos Autobiografie „Rebell aus Leidenschaft“. Bloß legte dort jemand Zeugnis ab, der es mit der Wahrheit nicht immer so genau nahm.

Wenig erlebt hat er in seinem kurzen Leben dennoch nicht – wie Lugmeier in „Die Leben des Käpt’n Bilbo“ schildert. Und auch Lugmeier selbst war in der Vergangenheit kein Kind von Traurigkeit. Der Autor, der zum Schreiben kam, als er wegen Überfällen auf Geldtransporter wieder einmal im Gefängnis saß, hetzt den Leser mit großer erzählerischer Wucht, getrieben vor allem von einem Stakkato knallender Halbsätze, durch ein wildes Leben, das für drei gereicht hätte. Dass gerade Lugmeier sich in Baruch hineinversetzen konnte, liegt nahe.

Der Giftschrank der Borgias

Dabei war Hugo Baruchs nonkonformistische Laufbahn nicht vorgezeichnet: Am 13. April 1907 wird er in Berlin in eine jüdische Unternehmerfamilie geboren. Der Kostümverleih, den sein Großvater gegründet hatte, war zu einem der führenden Theaterausstattungsbetriebe Deutschlands gewachsen – Vater Bruno ist Millionär.

So wird Baruch neben venezianischen Spiegeln und dem Giftschrank des Borgia-Papstes groß, die englische Nanny zeigt ihm die kleine Welt um die elterliche Villa: „An Mrs. Wheelers Hand lernt Hugo Charlottenburg kennen. Die Droschkenkutscher bei den Drachenmaulpumpen kauen auf Zigarren herum. Sie kennen die Kundschaft: „Sieh eener an! Der kleene Herr Baruch.“

picturedesk.com/Ullstein Bild/Haeckel Archiv

Droschkenkutscher mit Fahrgästen in Berlin: So edel ließ sich auch der kleine Hugo mit seinen Eltern kutschieren

Ein gerader Weg scheint eigentlich vorbestimmt, doch hinter der gutbürgerlichen Fassade brodelt es: Die aus Kaufmannsräson geschlossene Vernunftehe zerbröckelt rasch und wird bald geschieden, was für Hugo auch den ersten Aufbruch von vielen bedeutet: Der Erste Weltkrieg hat begonnen, seine Mutter muss als Halbbritin das Land verlassen. In den neutralen Niederlanden lebt man mit Hilfe ihrer Schmuckschatulle eher spartanisch. In dieser Enge wächst der Wunsch, die Welt zu sehen.

Schmelings Sparring-Partner

Nach dem Krieg bekommt Hugo dazu Gelegenheit, hat dabei aber wenig Erfolg: Ein Intermezzo am Broadway endet mit dem Vorwurf eines Kassendiebstahls, woraufhin er als junger Mann von seinem enttäuschten Vater verstoßen wird. Baruch lässt sich danach durch die deutsche Hauptstadt treiben. „Er saugt dem Leben das Mark aus den Knochen.“ So verkehrt der junge Mann im legendären Romanischen Cafe mit zahlreichen bekannten Künstlern seiner Zeit, assistiert Fritz Lang in Babelsberg und wird Sparring-Partner des Jahrhundertboxers Max Schmeling, arbeitet als Journalist, Teppichhändler, Varietekünstler und Quacksalber.

picturedesk.com/akg-images

Das Romanische Cafe war ein legendärer Treffpunkt vieler prominenter Künstler

Eine Flunkerei ist es auch, der er seinen größten Erfolg verdankt. Der Verleger Stefan Lorant erkennt in Baruch „einen talentierten Schauspieler, der aber seine Rolle nicht kennt“. Im Auftrag des Zeitungskönigs hackt Baruch nun eine imaginierte Autobiografie in die Tasten, die dem Magazin so hohe Verkaufszahlen beschert, weil sie für bare Münze genommen wird: Aus Hugo Baruch wird Jack Bilbo – der Leibwächter Al Capones. In Chicago ist er aber vermutlich nie gewesen.

In Berlin übernehmen am 30. Jänner 1933 die Gangster die Macht - die Nazis sind nun in der Regierungsverantwortung: „Der Himmel ist klar, die Temperatur fällt auf zwölf Grad unter null, doch die Menge verharrt stundenlang. Noch nach Mitternacht hört man ihr Heil-Hitler-Geschrei.“

AP

Jubel am Tag der Machtergreifung der Nazis in Deutschland, dem 30. Jänner 1933

Hexenmeister der Farbe

Nach einigem Zögern verlässt auch Bilbo sein ihm feindlich gesinntes Heimatland. Die Entscheidung rettet dem geborenen Juden wohl das Leben: Insgesamt 84 seiner Verwandten fallen dem Holocaust zum Opfer. Die Flucht endet vorerst auf Mallorca, wo er eine Emigrantenbar betreibt - bis zum Ausbruch des Spanischen Bürgerkriegs, in dem er auf der Seite der Republik kämpft. Nach dem Sieg der Faschisten rettet er sich nach London, wo er den Krieg als Maler überlebt und unter anderem mit Kurt Schwitters verkehrt: „Als Hexenmeister der Farbe reitet er nun auf einem Pinsel.“

Er lässt sich in dem Ort Weybridge nieder – das kleine Haus wird „Bilbo Bay“ getauft. Aber auch hier darf er nicht lange bleiben: Die britische Staatsbürgerschaft wird ihm verwehrt. „Und so beginnt Jack Haus und Garten zu hassen, sitzt auf der Veranda, stiert vor sich hin, weiß nicht, was er noch soll, raucht wie ein Schlot und sucht eine Lösung.“ Ein Plan wird geschmiedet: Käpt’n Bilbo sticht in See.

Mit einem Küstensegler kämpfen sich der Maler und seine Frau Anna (genannt Owo) bei Windstärke 12 durch den Ärmelkanal und führen fortan ein Dasein als vagabundierende Seeleute an der französischen Mittelmeer-Küste – ehe beide in Sanary-sur-Mer einen neuen Heimathafen finden. Das Städtchen war bereits während des Krieges der Zufluchtsort zahlreicher berühmter deutscher Emigranten von Bertolt Brecht bis Thomas Mann.

Einer, der nicht erstickt ist

Aber das Geld geht irgendwann zur Neige, die Bank telegrafiert aus England: „Bilbo Bay versteigert STOP Skulpturen gesprengt“. Das Schiff wird beschlagnahmt und auch das jahrelang in Sanary-sur-Mer unerlaubt betriebene Restaurant, in dem man schon einmal Rita Hayworth sah, muss schließen. Nach einer schweren, knapp überlebten Darmerkrankung ist es nun für den Kapitän Zeit, nach Hause zu fahren: „So beschlossen Owo und ich dorthin zu gehen, wo man meine Geburt, mein unfreiwilliges Erscheinen auf dieser Welt standesamtlich registriert hatte.“

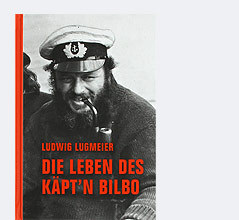

Verbrecher Verlag

Buchhinweis

Ludwig Lugmeier: Die Leben des Käpt’n Bilbo. Verbrecher Verlag, 256 Seiten, 24,70 Euro.

Mit offenen Armen wird er in Berlin nicht begrüßt: Er erhält eine mickrige Opferentschädigung. Versuche, das Familienvermögen zurückzuerhalten, schlagen fehl. Also betätigt sich der trinkfeste Geschichtenerzähler wieder als Barmann. Und mit der „Hafenspelunke“ kehrt er wahrlich heim: Direkt gegenüber auf der anderen Straßenseite des Kurfürstendamms steht sein Geburtshaus.

„Die Zeit hat ihren Dreck über den Ku’damm gekippt. Hin und wieder ein Gesicht, an das er sich erinnert, während er selbst mit seinen 53 Jahren ein Überrest ist, eine zerschlissene Portiere, ein Grammophon, ein Artefakt der Berliner Kultur, einer der Juden, die nicht erstickt sind im Gas und die nun den Kurfürstendamm wieder zum Leben erwecken.“

Fakten und Fiktion

Fast ein Jahrzehnt ist ihm noch vergönnt, ehe er am 19. Dezember 1967 aufgrund von Diabetes und Blutdruckbeschwerden verstirbt. Kurz bevor es so weit ist, seufzt er im Morphiumdelirium: „Ich will nach Haus.“ Auch wenn es so anmutet: Eine wissenschaftlich exakte Biografie will dieses Werk nicht sein, sondern ein „Faktenroman“. Der Text lässt zwar auf eine umfangreiche Recherche und zahlreiche befragte Zeitzeugen schließen, jedoch wird im Roman nichts konkret belegt, wie etwa die zahlreichen Zitate aus Bilbos längst vergriffener Autobiografie.

So fragt man sich, was von dieser spektakulären Geschichte wirklich stimmt und was der Fantasie des Autors entspringt, der ja vielleicht ähnliche Spielchen wie sein Protagonist treibt. Aber selbst wenn es sich hier um „alternative Fakten“ handeln sollte, schadet das ausnahmsweise einmal nicht: Die Unwahrheit wäre nämlich in diesem Fall einfach eine verdammt gut erzählte Geschichte.

Links: