Die Industrie der Kinderfreuden

In seiner vorweihnachtlichen Spielzeugauktion gießt das Dorotheum jedes Jahr ein Füllhorn an Spielzeugantiquitäten aus. Die Geschichten hinter Marken wie Käthe Kruse und Steiff wurden in den letzten Jahren durch Filme bekannter, aber die Massenfertigung von Spielwaren reicht bis ins 18. Jahrhundert zurück. Ohne die Spielzeugindustrie wäre der Heilige Abend wohl kaum zum „Fest der Kinder“ geworden.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Von jeher existieren für Kinder Formen von „Spielzeug“: Diese anthropologische Konstante belegen Funde wie eine 4.000 Jahre alte Babyrassel in der Türkei oder altägyptische Tonfiguren. Wenn heute von antikem Spielzeug die Rede ist, handelt es sich jedoch meist um kunsthandwerkliche Artefakte, die ab dem 18. Jahrhundert für eine bürgerliche Käuferschicht gefertigt wurden. All die selbst gemachten Spielvehikel, etwa „Fetzenpuppen“ aus Kochlöffeln und Stoffresten, sind verloren gegangen.

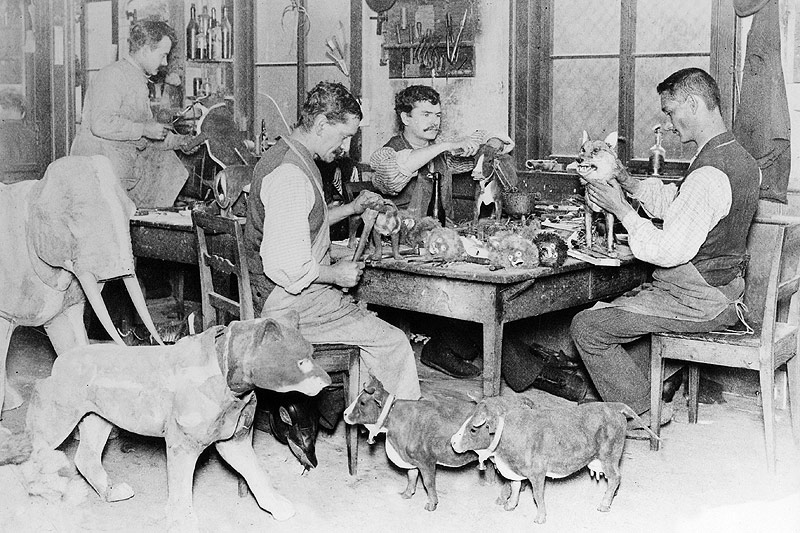

picturedesk.com/Ullstein Bild

Puppenproduktion im deutschen Sonneberg: Das Foto wurde um 1905 aufgenommen

Playmobil von anno dazumal

Zu den Zentren der Herstellung von Holzspielzeug zählten das Grödner Tal im heutigen Südtirol und das deutsche Erzgebirge. 1778 sind bereits 300 Holzschnitzer um Gröden herum belegt. Als winterliche Heimarbeit flogen bei der Fertigung von Puppen, Hampelmännern und Schaukelpferden die Zirbenholzspäne. Die roh belassenen Spielzeuge wurden zunächst noch als „weiße Ware“ zur Bemalung nach Oberammergau geschickt, das als Zentrum der religiösen Schnitzerei berühmt war.

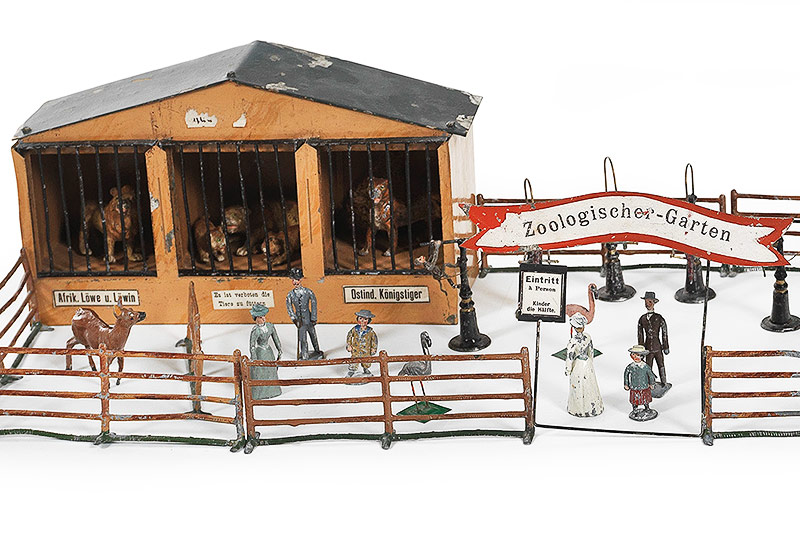

Dorotheum

Blechkäfige mit Zinnfiguren als Spielzeugset, um 1900 bei der Firma Georg Heyde produziert

Zum Grödner Exportschlager wurden Püppchen mit beweglichen Gliedern, die in Nürnberg reißenden Absatz fanden. „Nürnberger Tand geht durch alle Land“: Dieser Spruch belegt die Bedeutung der Spielzeugstadt; Spielsachen wurden sogar generell als „Nürnberger Waren“ bezeichnet. Seit dem Mittelalter stellten dort „Kandelgießer“ Zinnfiguren her, „Dockenmacher“ Puppen aus Holz und die „Bossierer“ Figuren aus weichen Materialien wie Pappmaschee, Wachs und später Porzellan. Zinnspielzeug beschränkte sich übrigens nicht auf Soldaten. Es umfasste - wie Playmobil heute - auch Sets wie den „Zoologischen Garten“, der jetzt im Dorotheum in Wien unter den Hammer kommt.

Wunderwelt im Katalog

Bereits 1793 erschien unter dem beschönigenden Titel „Pädagogisches Magazin zur lehrreichen und angenehmen Unterhaltung für die Jugend“ der erste deutsche Spielwarenkatalog. Mit diesem illustrierten Heft eröffnete der gewiefte Kaufmann Georg Hieronimus Bestelmeier eine neue Ära in der Spielzeuggeschichte. Im Angebot fanden sich auch optische Geräte wie Guckkasten und Laterna Magica sowie Zauberspielzeug, Puppenküchen, architektonische Modelle und physikalische Spielereien.

Dorotheum

Eine handlackierte Spur-0-E-Lok von Märklin, mit abnehmbarem Dach, Türen zum Öffnen und Stirnlampe

Die Spanne zwischen Erziehung und Unterhaltung prägt seit jeher die Spielzeugproduktion. „Viele Spiele wie Quartett, Bilderlotto oder Puzzle hatten einen pädagogischen Hintergrund“, sagt Karin Rachbauer-Lehenauer, Leiterin des Salzburger Spielzeugmuseums. Kognitive Förderung war ebenso wichtig wie das Einüben von Rollen: Mit Ankleidepuppen lernten Kinder, wie sich eine Dame ausstaffiert oder wie eine Uniform angelegt wird. Käthe Kruses „Träumerchen“, die erste lebensechte, drei Kilo schwere Babypuppe, bereitete Mädchen auf ihre Rolle als Hüterin von Geschwistern und als Mutter vor.

Schweiß und Tränen für Kinderspaß

Im Jahr 1850 eröffnete im Erzgebirge die erste Fabrik für Holzspielzeug. Bald aber wurde das Nürnberger Blechspielzeug beliebter. Um 1870 stellten bereits 80 Klempnerwerkstätten Eisenbahnzüge und Lokomotiven für den Nachwuchs wohlhabender Bürger her; durch die enorme Expansion der Produktion sanken die Preise und Blechspielzeug wurde zum ersten Volksspielzeug. Dafür mussten auch arme Kinder als Arbeitskräfte heran, die Zinnfiguren für ihre reicheren Altersgenossen bemalten und im Umgang mit Blei gesundheitliche Schäden erlitten.

picturedesk.com/Ullstein Bild

Arbeiter überziehen in der Fabrik in Sonneberg kleine hölzerne Tierkörper mit Fell

In der Puppenindustrie ermöglichte Heimarbeit meist nur, sich knapp über Wasser zu halten. Im frühen 19. Jahrhundert entstand das Berufsbild der Drücker, der Beruf wurde von ungelernten Kräften zu Hause ausgeübt. Bis zu 18 Stunden täglich im Akkord „drückten“ kinderreiche Familien Pappmaschee in Schwefelformen. Der Lohn für die Dutzendware fiel in boomenden deutschen Spielzeugstädten wie Sonneberg und Neustadt extrem niedrig aus. Das Einatmen von Schwefeldämpfen begünstigte die Ansteckung mit Tuberkulose und senkte die Lebenserwartung der Drücker.

Puppenbeiwerk in Heimarbeit

Um 1900 wurden Pappmaschee- und Wachspuppen vollständig von Porzellanköpfen verdrängt. Die Puppenköpfe stellten zunächst eine Nebenschiene der Porzellanmanufakturen in Berlin, Meißen und Nymphenburg dar. Eigene Puppenfabriken heuerten später Modelleure, Gießer und Puppenkopfmaler als hauseigene Fachkräfte an. Daneben existierte aber weiter eine Zuliefererbranche, die in Heimarbeit die Puppenkörper, Perücken und Kleider produzierte, Glasaugen einsetzte oder die Verpackungsschachteln baute.

Dorotheum

Modellschiff „Fürst Bismarck“ der Firma Bing, 1906

Ausbeutung und Kinderarbeit in der Spielzeugindustrie stellen also kein modernes Problem dar, das erst die Verlagerung der Produktion nach Asien mit sich gebracht hätte. Die frühen Missstände änderten sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts durch die Fabriken der großen Marken wie bei Steiff, wo ab 1880 angestellte Näherinnen Stofftiere produzierten, und bei den Gebrüdern Märklin, wo ab 1888 zunächst Puppenküchen und erst nach einer Expansion die berühmten Eisenbahnen entstanden.

In Österreich erlebte die Spielkultur während des Biedermeiers eine erste Blüte, die Objekte dafür stammten aber meist aus Deutschland. So wurden im Wiener Spielzeuggeschäft besonders gern Anker-Steinbaukästen gekauft - ein Vorläufer von Lego. Ein heimischer Zeitvertreib waren auch die Ausschneidebögen und Anziehpuppen, die der Wiener Verleger Trentsensky im Angebot hatte. Mit dem Matador-Holzbaukasten brachte der Eisenbahningenieur Johann Korbuly 1903 schließlich ein Kinderspielzeug auf den Markt, das auch international erfolgreich exportiert wurde.

Links:

Nicole Scheyerer, für ORF.at