„21 Jahresgehälter quasi selbst ausbezahlt“

Bei der Fortsetzung des Untreueprozesses gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/parteilos) und seine Vertrauten Walter Meischberger, Peter Hochegger und Ernst Karl Plech sowie andere war am Mittwoch die Korruptionsstaatsanwaltschaft am Wort.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Staatsanwalt Alexander Marchart legte eine einfache Rechnung vor: Grasser habe sich durch Untreue und Bestechung auf Steuerzahlerkosten 21 Jahresgehälter quasi selbst ausbezahlt. Er nahm sich am Mittwoch ausführlich Zeit, Grasser, Meischberger, Hochegger und Plech Bestechlichkeit vorzuwerfen. Grasser habe sich zwar in Broschüren gegen Korruption und Bestechung gewandt, aber in Wahrheit „war Grasser Teil des Problems, nicht Teil der Lösung“, so der Vorwurf.

APA/Helmut Fohringer

Die Staatsanwälte Alexander Marchart und Gerald Denk vor Beginn des Strafprozesses

Das System sei „Geld, Gier, Geheimnisse“ gewesen. Grasser „hat kassiert“, alle vier „wollten kassieren“, so Marchart. Grasser selbst sei dabei im Hintergrund geblieben, habe aber die Fäden gezogen. Konkret schilderte der Ankläger, wie aus seiner Sicht Grasser die Privatisierung der staatlichen Wohnungseigentumsgesellschaften, insbesondere der BUWOG, gesteuert habe. Für alle Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.

„Diese Befugnis hat er missbraucht“

In der Ausschreibung habe es keine Vorgaben gegeben, außer einen möglichst hohen Preis zu erzielen. Grasser sei für die Republik für die Veräußerung verantwortlich gewesen. „Diese Befugnis hat er missbraucht, dadurch hat er die Republik geschädigt“, so der Staatsanwalt. Eine „Strategie zur Verschleierung“ sei es gewesen, dass Grasser Kommissionen und Experten vorgeschoben habe, um selber sagen zu können, er habe nichts entschieden, sondern auf Experten vertraut. Aber immer wenn eine möglicherweise nicht genehme Entscheidung anstand, habe Grasser „angefangen, an Rädchen zu drehen“.

Starke Worte der Staatsanwälte

Die Staatsanwälte finden auffallend starke Worte gegenüber Karl-Heinz Grasser. Sie stellen den Ex-Finanzminister als Strippenzieher dar.

„Damals hat es bereits die Zusage gegeben“

Beim Verkauf der BUWOG (und anderer Gesellschaften) seien in der ersten Bieterrunde am 4. Juni 2004 von der CA Immo 923 Mio. Euro, von dem Österreich-Konsortium unter Führung der Immofinanz aber nur 837 Mio. Euro geboten worden. „Damals hat es bereits die Zusage einer Bestechungszahlung gegeben“, so die Anklage des Staatsanwalts, nämlich von Unternehmen des Österreich-Konsortiums. Grasser und seine Freunde hätten fürchten müssen, um diese Zahlungen umzufallen.

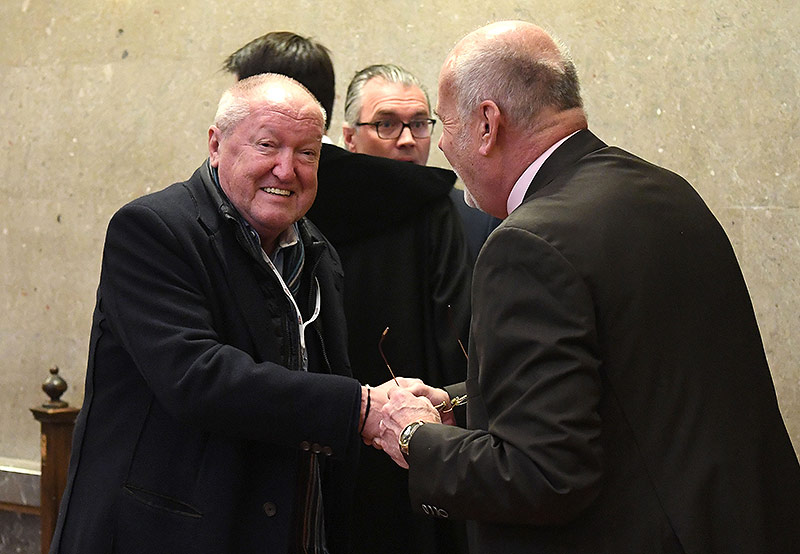

APA/Helmut Fohringer

Der Angeklagte Ernst Karl Plech und der Anwalt von Karl-Heinz Grasser, Manfred Ainedter

Die Republik sei laut Ausschreibung frei gewesen, nach Belieben den Prozess abzubrechen, Teile herauszulösen oder anderweitig umzugestalten, so Marchart weiter. Allerdings sei festgehalten worden, dass in dem Fall, dass zwei Angebote knapp beieinanderliegen, nachverhandelt werden soll. Das sei aber den Bietern nicht kommuniziert worden.

Rekonstruktion durch Kalendereinträge

Grasser sei noch am gleichen Tag, an dem die Angebote der ersten Runde geöffnet wurden, vom zuständigen Beamten Heinrich Traumüller über die gebotenen Beträge informiert worden, so der Staatsanwalt unter Hinweis auf Kalendereinträge. Unmittelbar danach habe sich Grasser mit seinen mitangeklagten Freunden getroffen. Am 7. Juni habe es im Finanzministerium die Entscheidung gegeben, eine zweite Bieterrunde einzuberufen - obwohl sich die Experten erst am 8. Juni treffen und eine Empfehlung aussprechen sollten, so Marchart weiter. Wenn die Experten der CA Immo den Zuschlag erteilt hätten, wäre das Bestechungsgeld für Grasser verloren gewesen, so der Vorwurf des Staatsanwalts.

In der zweiten Bieterrunde sei die Differenz zwischen den beiden Angeboten nur noch bei einer Million gelegen (961 zu 960 Mio. Euro), diesmal lag aber das Österreich-Konsortium voran. Grasser habe daraufhin sofort das Thema in den Ministerrat gebracht (wo die Entscheidung der Republik offiziell getroffen wird) und habe der Kommission empfohlen, keine weitere Runde durchzuführen, da sich die zweite Runde ja ausgezahlt habe, so Marchart weiter.

„Irrtum und Verwechslung unterlegen“

Aus Sicht der Staatsanwaltschaft ist klar, dass Grasser seinen Vertrauten Meischberger und Hochegger den Betrag von 960 Mio. Euro als Maximalbetrag der CA Immo genannt habe. Dabei sei diese in Wahrheit bereit gewesen, noch einmal nachzubessern. Grasser sei dabei einem Irrtum und einer Verwechslung zwischen möglichem Höchstgebot und Finanzierungszusage unterlegen.

Und diese sei zustande gekommen, weil bei der Öffnung der ersten Angebote nur kurz auf die Beträge geschaut worden sei, die genaue Prüfung hätten dann die Experten von Lehman Brothers gemacht. Bei den Finanzexperten von Lehman sei man davon ausgegangen, dass das Endgebot bei 1,13 Mrd. Euro liegen werde. Die CA Immo habe sich auch bereits die dafür nötige höhere Finanzierung gesichert gehabt.

Terminal Tower: Quergestellt wegen Schmiergeldes

Wie schon bei der BUWOG hätten Grasser sowie Meischberger, Hochegger und Plech bei der Einmietung der Finanzbehörden in den Linzer Terminal Tower „kassieren“ wollen, so Marchart weiter, wobei sie in Linz zuerst die Rechnung ohne den Wirt gemacht hätten. Da sich die Träger des Baukonsortiums für den Tower, der Baukonzern Porr und die Raiffeisen-Landesbank Oberösterreich, sicher waren, kein Schmiergeld für den Zuschlag der Finanz bezahlen zu müssen, habe man das Begehr von Grasser und Co. nach derartigen Zahlungen abgelehnt, so Marchart.

Daraufhin habe sich Grasser bei der Übersiedlung der Finanz quergelegt, so der Vorwurf der Anklage. Eine Sitzung, bei der der Zuschlag erfolgen sollte, habe Grasser frühzeitig verlassen, ohne seine Beamten anzuhören. Dem Sitzungsprotokoll zufolge waren alle Experten für die Einmietung - nur Grasser sei dagegen gewesen. Erst nachdem 200.000 Euro unter der Hand geflossen seien, sei das grüne Licht des damaligen Finanzministers gekommen, so die Ankläger.

Um die Zahlungen zu verschleiern, seien Briefkastenfirmen in Steuerparadiesen gegründet worden, in denen Grasser nie als Berechtigter aufscheine. Die Berechtigten seien hingegen Meischberger und Plech - und einmal die Ehegattin von Grasser - gewesen.

Die Sache mit dem „Schwiegermuttergeld“

Ein besonderes Augenmerk widmete die Korruptionsstaatsanwaltschaft dem „Schwiegermuttergeld“, sprich 500.000 Euro, die Grasser von seiner Schwiegermutter erhalten haben will, um sein Veranlagungstalent zu testen. Laut Staatsanwaltschaft kann Grasser das Geld aber nicht von ihr haben, da die handelnden Personen bei der angeblichen Geldübergabe gar nicht anwesend waren. Obendrein habe die Schwiegermutter bei den Finanzbehörden angegeben, nicht die Inhaberin des Geldes zu sein.

Ankläger sehen Grasser als Mann im Hintergrund

Die Staatsanwälte im BUWOG-Prozess haben am Mittwoch Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser in ihrer Anklage als großen Strippenzieher gesehen.

Grasser übergab laut Anklage fast 500.000 Euro in zwei prall gefüllten Kuverts an einen Mitarbeiter der Meinl Bank - außerhalb der Geschäftszeiten und vor allem ohne Beleg, was laut Oberstaatsanwaltschaft gerade bei Grasser besonders unüblich war, weil man bei der Hausdurchsuchung bei ihm „tonnenweise“ Belege gefunden habe.

Ainedter: Blut in Wallungen

Manfred Ainedter, der Verteidiger Grassers, hält die Anklage der Staatsanwaltschaft für „gekennzeichnet von Polemik und mangelnder Objektivität“. Das habe sein Blut so in Wallung gebracht, dass er ohne Entgegnung nicht hätte schlafen können. Ainedter blieb dann aber allgemein.

Grasser sei als „der Satan schlechthin“ dargestellt worden, der sich als Finanzminister habe bereichern wollen. Das habe mit einer objektiven Darstellung einer Anklage „gar nichts zu tun“. Aus der Aussage der Anklage, „unsere Zeugen sind Indizien“, schloss Ainedter: „Es gibt keine Beweise.“ Das Leitmotiv der Anklage sei „Aktenwidrigkeit, freie Erfindung, blühende Fantasie, haltlose Unterstellungen“, konterte Ainedter die Aussage der Staatsanwaltschaft, es gehe um „Geld, Gier, Geheimnisse“.

„Geld war nie Triebfeder“

Grasser habe vor seinem Ministeramt bei Magna sehr gut verdient. „Geld war für Karl-Heinz Grasser nie eine Triebfeder“, so sein Anwalt. Es sei bei den Privatisierungen um sechs bis sieben Mrd. Euro gegangen, da anzunehmen, dass Grasser wegen 2,5 Mio. Euro, „die ihm untergejubelt werden“, seine Existenz „wegwerfen“ würde, sei unglaubwürdig. „Absurd“ sei es auch zu glauben, dass sich ein Minister in seinem Zimmer überlegt, wie er die besten Experten der Republik manipulieren kann. Die Bezahlung einer Provision für die Vermittlung des Immobiliendeals um die BUWOG sei „ein ganz normaler Geschäftsvorgang“. Die Anklage werde „schmelzen wie ein Schneemann in der Sonne“.

„Hat geglaubt, er muss zu allem etwas sagen“

Man dürfe auch nicht jede Aussage Grassers in allen Vernehmungen auf die Goldwaage legen. Grasser „hat geglaubt, er muss zu allem etwas sagen, was nicht immer gut ist“, so Ainedter. Man erinnere sich oft nicht an Dinge, da sollte man, bevor man schnell etwas sagt, vorher überlegen. Erneut verwies Ainedter auf die laufende Medienberichterstattung, die aus seiner Sicht auf eine Vorverurteilung hinausläuft, und appellierte an die Schöffen, so weit wie möglich diese Berichterstattung „wegzuschalten“.

Republik fordert 9,8 Millionen zurück

Die Republik Österreich fordert von Grasser, Meischberger, Hochegger, Plech und mehreren weiteren Angeklagten im laufenden Korruptionsprozess 9,6 Mio. Euro an Schadenswiedergutmachung für den Verkauf der Bundesimmobilienanstalt BUWOG plus 200.000 Euro für die Einmietung der Finanz in den Linzer Terminal Tower.

Links: