„Friede den Menschen auf Erden“

Die anfängliche Kriegseuphorie war im Winter 1917 längst verflogen. Die Österreicher waren erschöpft und hofften auf Frieden. Diese Hoffnung ist auch das, was in den Zeitungen um das Weihnachtsfest vor hundert Jahren alle Artikel verbindet - egal, ob national oder liberal: Die Kämpfe sollten enden und die Kerzen auf dem Christbaum wieder brennen.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

„Die vierten Kriegsweihnachten! Aber diesmal klingen die ersten Töne der Friedensglocken mit in den Festchoral und erfüllen die Herzen aller Menschen mit der frohen Hoffnung, dass es in absehbarer Zeit wieder werden wird, wie es früher gewesen ist: Friede den Menschen auf Erden!“ Mit diesen Worten beginnt der Leitartikel der illustrierten Sonntagsbeilage „Wiener Bilder“, vom 23. Dezember 1917. Der Autor dürfte seinen Leserinnen und Lesern aus dem Herzen gesprochen haben. Denn die Österreicher waren zermürbt und erschöpft von bald vier langen Jahren Krieg.

Hoffnung auf den Frieden von Brest-Litowsk

Die Friedensverhandlungen von Brest-Litowsk, die einen Tag vor Erscheinen des Artikels zwischen Sowjetrussland und den Mittelmächten – Deutschland und Österreich-Ungarn - aufgenommen worden waren, weckten an diesem Weihnachtsfest endlich begründete Hoffnung auf Frieden. Entsprechend zeichnete der Illustrator der „Wiener Bilder“ die Verhandler der drei Großmächte in der Uniform der gemeinen Frontsoldaten einig um einen Christbaum stehend.

Sie reichen sich die Hände: „Weihnachten an der Ostfront“ ist darüber zu lesen (siehe Link unten). Eine eindeutig pazifistische Botschaft, die nicht selbstverständlich war in jenen Tagen, in denen „Pazifist“ als Schimpfwort galt und die k. u. k. Zensur die Zeitungen kontrollierte.

Der Bote aus dem Waldviertel/ÖNB, Projekt ANNO

Ein trauriges Weihnachtsgeschenk: Andenkenbilder an gefallene Krieger

Im Winter 1917 hatten viele Österreicherinnen und Österreicher bereits Väter, Söhne und Ehemänner an der Front verloren. Doch vier Millionen Männer waren noch im militärischen Einsatz: Mehrmals die Woche brachten die „Verlustlisten“ der k. u. k. Staatsdruckerei Angehörigen die traurige Gewissheit. Und das Sterben ging weiter, denn während an der Ostfront seit Mitte Dezember die Waffen schwiegen, wurde an der italienischen Südwestfront weiter gekämpft. Viele Angehörige warteten auch knapp vor Weihnachten noch auf Feldpost und vielleicht die Ankündigung des ersehnten Fronturlaubs.

Bevölkerung hungert

Für die Zivilbevölkerung war die Versorgungslage alles andere als rosig: „Die durch die lange Kriegszeit ungünstig beeinflusste Menge der Nahrungsmittel, sowie eine Änderung der gewohnten Nahrung (Fettmangel, geringe Zufuhr an Zucker, Fehlen der Eier, der Milch, usw.) rufen außer der allgemeinen Abmagerung ein Sinken der Widerstandskraft und der Leistungsfähigkeit arbeitender Personen hervor“, formulierte Mitte Dezember der „Bote aus dem Waldviertel“ bewusst vorsichtig, um die Zensur nicht zu verärgern.

Das Interessante Blatt/ÖNB, Projekt ANNO

Werbung für Karbidkerzen

Doch die Botschaft war klar: Die Menschen hungern. „In den Schulen wird geklagt, dass die Schüler den Anforderungen des Unterrichts nicht nachkommen können“, hieß es weiter. Selbst im ländlichen Waldviertel hatten die Kinder nicht genug zu essen.

„Fleischerlaubnis“ für die Feiertage

Fleisch war rund um das Weihnachtsfest 1917 rationiert. An bestimmten Wochentagen war es gesetzlich verboten, Fleisch zu essen oder zu verkaufen. Eine Ausnahmeregelung für das Weihnachtsfest verkündete der „Wienerwald Bote“ vom 22. Dezember: „Amtlich wird verlautbart: Der 25. Dezember und 1. Jänner fallen auf einen fleischlosen Tag – und zwar auf einen Dienstag. Da beide Tage hohe Festtage und außerdem der 24. und 31. Dezember katholische Fasttage sind, hat das Amt für Volksernährung gestattet, dass an diesen beiden Tagen nicht nur der Genuss von Schaffleisch, sondern auch der Genuss anderer Fleischsorten gestattet ist.“

Allerdings: Woher sollte man das Fleisch bekommen - und wie bezahlen? Spekulation und Hamsterkäufe hatten die Preise vor den Feiertagen des Kriegsjahres 1917 noch einmal in die Höhe getrieben. Neben Brot und Fleisch waren praktisch alle Dinge des täglichen Lebens knapp. Die schlechte Versorgungslage der Bevölkerung und die allgemeine Kriegsmüdigkeit sollten im folgenden Jahr zum legendären Jännerstreik führen, bei dem 700.000 Arbeiter in den Ausstand traten.

Weihnachten ohne Kerzen

An einen richtigen Weihnachtsbaum war zu Weihnachten 1917 – zumindest für Städter - kaum zu denken. Vielmehr wurde alles, was Holz war, verheizt. In den Läden boomten kleine, künstliche Weihnachtsbäume. Aber auch mit der Beleuchtung stand es schwierig: Seit 1. September 1917 waren Lampenpetroleum und Kerzen in Wien rationiert und nur mit der „Kerzenkarte“ erhältlich. Eine einzige Kerze stand einem Erwachsenen monatlich zu. Jene Wiener, die nicht ans städtische Gasnetz angeschlossen waren, erhielten vier kleine Kerzen zusätzlich zugeteilt. In den Zeitungen inserierten findige Hersteller alternative Beleuchtungsmittel wie Petroleum- und Karbidkerzen. Doch für den Weihnachtsbaum waren diese kaum geeignet.

Wie die liebevoll gestaltete Rechercheseite zum Ersten Weltkrieg der Wien Bibliothek ausführt, standen auf dem traditionellen Christkindlmarkt Am Hof im Kriegsadvent 1917 statt der hölzernen Markthütten nur ein paar Dutzend wackelige Standeln. Christbaumkerzen aus Stearin waren hier überhaupt nicht, solche aus Wachs nur zu horrenden Preisen zu haben. Manche Standler verkauften Kerzen ausschließlich als Beigabe zu Süßigkeiten und Christbaumschmuck. Die umliegenden Geschäfte hängten gleich Plakate in die Fenster: „Keine Kerzen“.

„Heldenschwert“ als Frontgeschenk

Und auch die Geschenksuche gestaltete sich schwierig. In den Tageszeitungen waren Papierkarusselle zum Selbstbau für Kinder inseriert. Sie kosteten kaum etwas und machten optisch etwas her. Druckereien und Verlage annoncierten günstiges Feldpostbriefpapier und andere Schreibutensilien, wohl wissend, dass viele täglich an Angehörige schrieben.

Wiener Bilder/ÖNB, Projekt ANNO

Papierkarussell für die Kleinen, Nadelpolster in Form eines U-Bootes für Mütter: „Wiener Bilder“, 16. Dezember 1917

Auch aus dem angeheizten Nationalismus der frühen Kriegsphase versuchten manche noch Kapital zu schlagen: „Als hübsches Weihnachtsgeschenk für unsere Lieben im Felde“ empfahl der „Wienerwald-Bote“ den Band: „Das Heldenschwert – Kampflieder und Gedichte aus dem Weltkrieg, zu 4,50 Kronen“. Großen Absatz dürfte dieser im letzten Kriegsjahr allerdings nicht mehr gefunden haben.

Schellengeklingel und Schützengraben

Das Weihnachtswetter zeigt sich vor hundert Jahren unterdessen traumhaft winterlich – zumindest aus heutiger Sicht. Denn damals verfluchten viele, die kein Heizmaterial hatten, die Kälte: „(Der Dezember) war von Anfang an nicht nur winterlich kalt, sondern in seiner letzten Woche auch schneereich, wie es hier sonst nur selten vorkommt“, so der „Bote aus dem Waldviertel“ am Neujahrstag 1918. „Die schönste, ruhigste Winterlandschaft bot sich zur Weihnachtszeit unseren Blicken dar, zauberhaft schön waren die Nächte. Am Stefanitage hörte man Schellengeklingel ausfahrender Schlitten. (Doch) in Anbetracht knapp bemessener Holz- und Kohlemengen wäre ein milder Jänner wünschenswert.“

Österreichische Illustrierte Zeitung/ÖNB, Projekt Anno

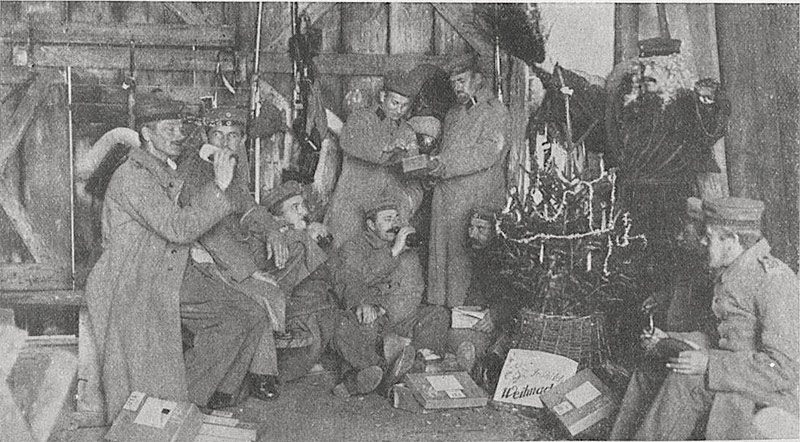

„Weihnachten im Felde“ lautet die Bildunterschrift dieser für den Fotografen inszenierten Festtagsidylle

Dass die k. u. k. Armee in den Wochen vor Weihnachten eine große Zahl an Kriegsgefangenen gemacht hatte, erleichterte die Notlage der Zivilbevölkerung nicht. Im Gegenteil: Auch die Gefangenen mussten untergebracht und versorgt werden – und keiner wusste wie.

Niemand der Daheimgebliebenen hatte eine Vorstellung von den Erlebnissen der Soldaten an der Front. Der Krieg hatte zwei verschiedene Wahrnehmungswelten geschaffen. Trotz allem war der Weihnachtsabend 1917 – und hier sind sich alle Zeugen- und Zeitungsberichte einig – geprägt von der Hoffnung auf das eine große Geschenk, den Frieden.

Links:

Maya McKechneay, für ORF.at