„Ich bin ja auch ein Stümper“

Peter Handke feiert am Mittwoch seinen 75. Geburtstag. Aus dem ehemaligen Popstar und Avantgardeautor ist ein einsamer Wanderer und Außenseiter geworden. Seit mehr als 50 Jahren schon lässt Handke seine Leserinnen und Leser an seinen Verwandlungen teilhaben. Sein gigantisches Werk fasst mittlerweile über 11.400 Seiten.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Ebenso viele Seiten hat auch die vom Suhrkamp Verlag vorbereitete „Handke Bibliothek“: Das Großprojekt, das im Frühjahr 2018 erscheinen soll, enthält alles, was er jemals in Buchform veröffentlicht hat. Von den Kritikern wird Handke als eigensinnig und jenseits aller Moden gerühmt. Schablonen seien ihm, so der Literaturkritiker Ulrich Weinzierl, verhasst, „es sei denn, er könnte sie wortspielerisch dekonstruieren.“

„Ich bin ja auch ein Stümper. Ich weiß nicht, wie’s langgeht, aber das ist ja das Aufregende“, sagte Handke kürzlich in einem seiner raren Interviews. Selbstironie gepaart mit einer Anleitung zur Handke-Lektüre: Als ein Herantasten, ein Erahnen hat Handke einmal seinen Zugang zur Wirklichkeit beschrieben.

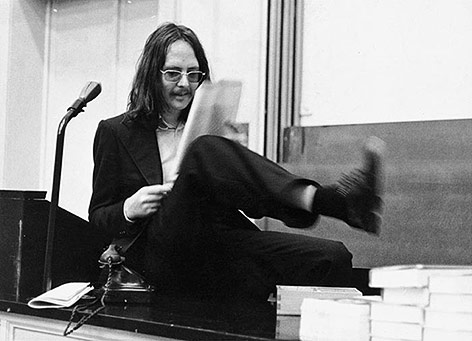

Schmährede in Princeton

Geboren wurde Handke am 6. Dezember 1942 als Sohn einer Familie mit slowenischen Wurzeln im kleinen Kärntner Ort Griffen. Als gerade erst 23-jähriger Jusstudent in Graz hatte er bereits erste Texte in der Zeitschrift „manuskripte“ veröffentlicht, als er mit seinem Debüt „Die Hornissen“ 1966 beim renommierten Suhrkamp Verlag reüssieren konnte: der Eintritt in den Hohetempel der Literatur.

Suhrkamp Verlag

Die „Beschreibungsimpotenz“ der Literaten: Als „junger Wilder“ nahm sich Handke kein Blatt vor den Mund

Vermittelt durch seinen Verleger Siegfried Unseld nahm Handke noch im selben Jahr an einer Tagung der Gruppe 47 im amerikanischen Princeton teil, die die Aufmerksamkeit der Literaturszene erregte: Der schüchterne Jungautor hielt dort eine Schmährede. „Beschreibungsimpotenz“ warf er den Teilnehmenden vor, alles sei „läppisch“, sowohl die dort vorgetragene Literatur als auch die anwesenden Literaturkritiker.

Popstar gegen den „Muff unter den Talaren“

Nur wenige Monate später folgte der zweite spektakuläre Auftritt, als Handkes „Publikumsbeschimpfung“ in der Regie von Claus Peymann in Frankfurt uraufgeführt wurde – das erste seiner „Sprechstücke“, ganz ohne Bühnenbild, Kostüme oder besondere Lichtregie; im Text spöttisch, angriffslustig, neu; gegen „den Muff unter den Talaren“ gerichtet, gegen den sich auch die damalige Studentenbewegung wandte.

Buchhinweise:

Rund um den 75. Geburtstag sind zwei weiterführende Publikationen zu Peter Handke erschienen: ein Besprechungen, Essays und Vorträge aus 50 Jahren enthaltender Band von Peter Hamm, der von einem scharfen Kritiker zu einem engen Freund des Dichters wurde. Außerdem „Der Holunderkönig“ von Rolf Steiner, der sich in einer persönlichen Annäherung auf Spurensuche nach Chaville begibt.

- Peter Hamm: Peter Handke und kein Ende. Stationen einer Annäherung. Wallstein Verlag, 20,60 Euro.

- Rolf Steiner: Der Holunderkönig. Von einem, der auszog Peter Handke zu treffen. Haymon Verlag, 19,90 Euro.

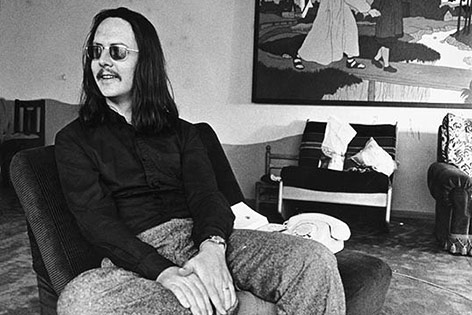

Es war ein radikaler Bruch mit dem konventionellen Theater, der für einen Eklat sorgte und für Handkes endgültigen Durchbruch: Ein „literarischer Popstar“ war geboren – mit Beatles-Frisur und, bei seinen Auftritten, stets mit dunkler Sonnenbrille im Gesicht. Die Auflagen von „Die Angst des Tormanns beim Elfmeter“ (1970), „Der kurze Brief zum langen Abschied“ (1972) und „Wunschloses Unglück“ (ebenfalls 1972) gingen in die Hunderttausende. Handke wurde Kultautor einer ganzen Schüler- und Studentengeneration.

Subversive Kraft des Poetischen

Mit den Parolen der 68er-Bewegung konnte sich Handke jedoch nie identifizieren, im Gegenteil: Er setzte auf die subversive Kraft des Poetischen, auf Sprachkritik als Gesellschaftskritik. Gegen die Politisierung der Literatur hatte er ja schon in Princeton gewettert, 1968 polemisierte er gegen die „totgeborenen Sätze“ der Studentenbewegung, die Berliner Gruppe Kultur und Revolution. Der Politjargon führe, so Handke, zum Sprachverlust. Statements wie dieses brachten ihm den Vorwurf des Konservativismus und der Realitätsferne ein.

Suhrkamp Verlag

Die „totgeborenen Sätze“ der 68er waren Handke ein Dorn im Auge

Es blieben nicht die einzigen Polemiken. Ein Vierteljahrhundert später sollte Handke dann mit seiner proserbischen Position in den Konflikten auf dem Balkan ins Kreuzfeuer der internationalen Kritik kommen: Sein Reisebericht „Eine winterliche Reise zu den Flüssen Donau, Save, Morawa und Drina oder Gerechtigkeit für Serbien“, und, zehn Jahre später, sein Auftritt beim Begräbnis von Slobodan Milosevic sorgten für heftige Debatten. „Ideologisches Monster“ und „verblendeter Elfenbeinturmbewohner“ wurde er damals genannt. Auch erklärte Handke-Freunde hatten Probleme, ihm zu folgen.

Einzelgänger und Außenseiter

Der Einzelgänger Handke wurde zum Außenseiter, was er schließlich auch in seiner Literatur stilisierte: Der aufbrechende, allein reisende Mensch prägte seine großen Erzählungen ab 1997 motivisch; Werke, die sich zwischen Reflexion und poetisch verdichteter Beschreibung bewegten.

„Peter Handke hat das Schwierigste gewagt, was ein heutiger Schriftsteller wagen konnte, nämlich erzählend wieder für Weltvertrauen zu werben und Weltvertrauen zu schaffen“, so lobte ihn Peter Hamm 1995 anlässlich der Schiller-Preisverleihung. Seine Methode des Ergehens, Erkundens, Erwanderns hat Handke jetzt in seinem neuen, hochgelobten Werk „Die Obstdiebin“ perfektioniert.

Links: