„Verschiedene, gleichwertige Spielarten“

An Österreichs Schulen werden nicht nur verschiedene Sprachen gesprochen, sondern auch mehr als nur eine Varietät des Deutschen: österreichische Standardsprache, Umgangssprache, Dialekte – darunter mischen sich zunehmend bundesdeutsche Ausdrücke.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Kinder und Jugendliche sind vor allem durch den Einfluss von deutschen Medien schon lange an Deutschlandismen gewöhnt. So rufen heute schon Dreijährige im Kindergarten „Guck mal“, würfeln keinen „Fünfer“, sondern „eine Fünf“ und setzen statt einer „Haube“ eine „Mütze“ auf.

Was in Filmen, Fernsehsendungen und dem Internet zu hören bzw. zu lesen ist, wurde oft in Deutschland produziert oder synchronisiert. Und auch Kinderbücher werden großteils für den deutschen Markt produziert. Eltern, die ihren Kindern ein Bewusstsein für das österreichische Deutsch mitgeben wollen, sind im Simultandolmetschen geübt und machen beim Vorlesen aus einer „Aprikose“ eine „Marille“ und aus einem „hat gestanden“ ein „ist gestanden“.

„Lecker Brathühnchen“

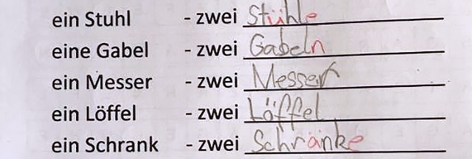

Doch auch in Unterrichtsmaterialien finden sich bundesdeutsche Ausdrücke, nämlich in Arbeits- und Übungsblättern, die Lehrende aus dem Internet ausdrucken – beispielsweise von Seiten wie Grundschulkoenig.de. Da die Plattform aus Deutschland ist, finden sich in den Materialien natürlich viele Deutschlandismen wie „Schrank“ und „Kissen“.

ORF.at

An vielen Schulen werden Arbeitsblätter aus dem Internet verwendet

Aber auch in der Sammlung von Unterrichtsmaterialien des Wiener Bildungsservers – eines gemeinnützigen Vereins, der 1997 vom Stadtschulrat mit den Magistratsabteilungen 56 und 14 gegründet wurde – finden sich zuhauf Wörter wie „Junge“, „Mütze“, „Brathühnchen“, „gucken“, „lecker“, „buddeln“ und sogar das leicht aus der Mode gekommene „prima“.

„Nicht verteufeln, sondern produktiv nützen“

Für die in heterogenen Klassen notwendige Binnendifferenzierung, also die individuelle Förderung von Lernenden mit unterschiedlichen Vorkenntnissen und Voraussetzungen, böten die Schulbücher oft nicht genügend Material, sagt eine Volksschullehrerin gegenüber ORF.at. Daher druckten sie und ihre Kolleginnen häufig Übungsblätter aus dem Internet aus.

Für die Sprachwissenschaftlerin Jutta Ransmayr kein Problem: „Wenn in Arbeitsmaterialien dort und da Beispiele für länderspezifische Unterschiede, etwa zwischen Österreich und Deutschland, vorkommen, dann sind das doch großartige Gelegenheiten, das Thema kurz aufzugreifen und anzusprechen.“

Es gehe in erster Linie um das Bewusstmachen der Vielfalt in der deutschen Sprache und das Sensibilisieren dafür, so Ransmayr, die am Institut für Germanistik der Universität Wien lehrt, im Interview mit ORF.at: „Deshalb würde ich Unterrichtsmaterialien, in denen Deutschlandismen oder vielleicht Helvetismen enthalten sind, nicht verteufeln, sondern produktiv nützen. Voraussetzung: Die Lehrkraft sollte sich im Thema gut auskennen.“

In Lehrerausbildung kaum Thema

Genau daran hapert es allerdings oft. Im Lehramtsstudium Deutsch hörten und lernten angehende Lehrkräfte an vielen Universitäten und Pädagogischen Hochschulen nichts über die unterschiedlichen Standardvarietäten des Deutschen, so Ransmayr.

„Das ist insofern eine problematische Situation, als man von Lehrerinnen und Lehrern ja nicht erwarten kann, etwas im Unterricht einzubeziehen, wozu sie zum einen kaum Hilfsmittel zur Hand haben oder diese nicht kennen und worüber sie zum anderen in der Ausbildung nichts gelernt haben.“

Um mit dem Thema „sprachliche Standardvariation“ kompetent und fachlich korrekt umgehen zu können, brauchten die Lehrkräfte Fachwissen, so Ransmayr: „Hier muss unbedingt die Lehrerausbildung in die Pflicht genommen werden.“

Unsicherheiten bei „Sackerl“ und „Pickerl“

Bei einzelnen Begriffen wie „Sackerl“ und „Pickerl“ gebe es unter Österreichs Deutschlehrern und -lehrerinnen immer wieder Unsicherheiten, wenn es um die Frage geht, ob österreichisches Deutsch ebenso korrekt ist wie deutschländisches Deutsch.

Die Sprachwissenschaftlerin empfiehlt in so einem Fall einen Blick ins Österreichische Wörterbuch, bevor bei der Korrektur ein Wort angestrichen wird. Denn auch eine „Welle“ unter einem Wort kann problematisch sein, da dem Schüler bzw. der Schülerin dadurch signalisiert werde, „dass hier etwas nicht ganz passt“.

Unterschiede im Prestige

Das österreichische Deutsch ist – neben dem bundesdeutschen Deutsch und dem Schweizer Hochdeutsch – eine Standardvarietät des Deutschen. Untersuchungen zu Spracheinstellungen ergeben allerdings immer wieder, dass das österreichische Deutsch und das Schweizer Hochdeutsch ein geringeres Prestige haben und als weniger korrekt empfunden werden.

Eine Sprache, mehrere Zentren

Eine plurizentrische Sprache hat laut „Lexikon der Sprachwissenschaft“ mehrere nationale Zentren mit jeweils unterschiedlichen Standardvarietäten wie etwa das Englische und das Deutsche.

In plurizentrischen Sprachen wie dem Deutschen zeigt sich laut dem australischen Sprachwissenschaftler Michael Clyne sowohl die Beziehung von Sprache zur nationalen Identität als auch die Beziehung von Sprache zur Macht. Eine Asymmetrie zugunsten der nationalen Standardvarietät jenes Landes, das mehr Ressourcen für den weltweiten Export von Sprachlehrprogrammen hat und in dem mehr Verlage von Grammatiken und Wörterbüchern, mehr Buchverlage und Synchronstudios beheimatet sind, ist nicht ungewöhnlich.

Baba, Bub?

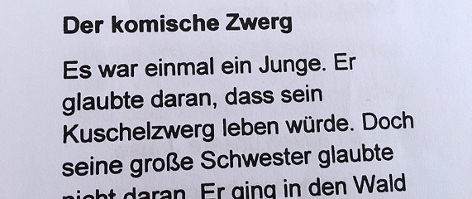

Fast 70 Prozent der Schülerinnen und Schüler bevorzugen, ebenso wie jüngere Lehrkräfte, laut den Ergebnissen des Forschungsprojekts „Österreichisches Deutsch als Unterrichts- und Bildungssprache“, das 2012 bis 2014 am Institut für Sprachwissenschaft der Universität Wien durchgeführt wurde, bereits den „Jungen“. Unter Lehrern und Lehrerinnen über 40 ist es genau umgekehrt.

ORF.at

Der „Junge“ ist in den letzten Jahren in Österreich angekommen, wie hier im Aufsatz einer Wiener Volksschülerin

Auch Artikel seien „in Bewegung“, sagt Ransmayr, und nennt als Beispiele „das Cola“ vs. „die Cola“ und „das E-Mail“ vs. „die E-Mail“. Der „Jänner“ halte sich hingegen auffallend stark gegenüber dem „Januar“, ebenso „bin gestanden“ versus „habe gestanden“. Das österreichische Deutsch verändere sich, resümiert die Sprachwissenschaftlerin, und: „Das darf es auch.“

Unterschied zwischen YouTube und Schule

Es mache allerdings einen Unterschied, ob Deutschlandismen in den Medien vorkommen, oder ob sie in der Schule als Norm vermittelt werden. Kinder und Jugendliche könnten zwischen der Sprache, die sie im Fernsehen oder auf YouTube mitbekommen, und der Sprache, die in der Schule gefragt ist und die sie dort hauptsächlich hören, unterscheiden, so Ransmayr.

Die Lehrkraft sei nicht nur Sprachvorbild für die Schülerinnen und Schüler, sondern auch deren „erste normative Instanz“ und die Schule „der Ort, wo ein Bewusstsein für die verschiedenen, gleichwertigen Spielarten des Deutschen entstehen kann und soll“.

Links: