Verteilung auf dem Arbeitsmarkt im Argen

Köchinnen, Kellner, Stubenmädchen und -burschen: Diese Stellen sind in den Tourismusregionen in den westlicheren Bundesländern speziell im Winter kaum zu besetzen. Der Fremdenverkehr ist eine der Branchen, die unter dem akuter werdenden Fachkräftemangel besonders leidet. Das liegt nicht zuletzt an der ungleichen Verteilung der Arbeitssuchenden in Österreich.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

„In meinem Bezirk gibt es sechs vermittelbare Köche auf 300 Stellen“, sagte die Obfrau der WKÖ-Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft, Petra Nocker-Schwarzenbacher. Das war vor genau einem Jahr - inzwischen hat sich der Mangel noch verstärkt. Im September 2017 stieg die Zahl der offenen Stellen im Tourismus im Jahresvergleich um 30 Prozent, im Oktober um 23,8 Prozent, auf gesamt 6.481 offene Posten. Dabei decke das Reservoir an beim Arbeitsmarktservice (AMS) arbeitslos gemeldeten Personen den Bedarf an Fachkräften ohnehin nur bedingt. „Allein in Tirol fehlen 900 Köche“, sagte Nocker-Schwarzenbacher diese Woche. In Salzburg und Vorarlberg sieht es ähnlich aus.

APA/Herbert Neubauer

Die Personaldecke im heimischen Fremdenverkehr ist zu dünn - besonders im Westen des Landes

Tourismus floriert trotz Personalmangels

Was umso größere Probleme bereitet, als der heimische Tourismus derzeit floriert. Von Mai bis Oktober 2017 nahm die Zahl der Übernachtungen laut vorläufigen Zahlen der Statistik Austria um 2,7 Prozent auf 74,87 Millionen zu - das beste Ergebnis seit 1992. Der Zuwachs sei unter anderem auf das gute Wetter zurückzuführen. „Wenn der Schnee mitspielt“, erwartet Nocker-Schwarzenbacher auch für die Wintersaison einen Zuwachs.

Vielen Betrieben fehle Personal, um das volle Geschäft aufrechtzuerhalten. „Es kann nicht sein, dass wir Rekorde einfahren, und letztendlich scheitert es an den Arbeitskräften“, sagte die Obfrau. „Wir brauchen dringend Verständnis der Politik, dass wir die Arbeitskräfte bekommen, die wir benötigen, und auch dort hinbekommen, wo Arbeit ist.“ Sie fordert etwa die Verdoppelung des Saisonnierkontingents auf 2.000 Personen, auch die Bestimmungen zur Zumutbarkeit bei Arbeitslosen müssten überdacht werden.

Plädoyer für „Lehre vor der Lehre“

Zwar haben im Oktober 8,6 Prozent mehr Personen eine Lehre in der Branche begonnen, Verbesserungspotenzial sieht die Obfrau aber auch hier. Denn von zusätzlichen 120 Personen, die eine Lehre anfangen sind 60 Prozent Asylwerber und Asylwerberinnen. Die Drop-out-Rate sei bei diesen aufgrund von sprachlichen und kulturellen Hürden wesentlich höher. Es müsse ein Einstiegsprogramm geben, sagte Nocker-Schwarzenbacher, „die Lehre vor der Lehre“.

Getty Images/PhotoAlto/Eric Audras

Obwohl im Westen verzweifelt nach Kellnerinnen und Kellnern gesucht wird, ist der Beruf nicht als Mangelberuf definiert

Die Crux mit den Mangelberufen

Auch müsse der Arbeitsmarkt stärker regional betrachtet und die Liste der Mangelberufe entsprechend adaptiert werden. Als Mangelberufe kommen derzeit Berufe in Betracht, für die pro beim AMS gemeldete offene Stelle höchstens 1,5 Arbeitsuchende vorgemerkt sind. Nicht-EU-Bürgern und -Bürgerinnen, die ausgebildete Fachkräfte sind, wird durch die Mangelberufsliste mittels Verleihung der Rot-Weiß-Rot-Karte ein Arbeitsmarktzugang ermöglicht. Das Problem dabei: Die Auswertung erfolgt nur bundesweit, regionale Fachkräfteknappheit wird nicht berücksichtigt. In Westösterreich sei Koch bzw. Köchin ein Mangelberuf, in Wien nicht, sagte Nocker-Schwarzenbacher: „Wir brauchen die Arbeitskräfte dort, wo die Arbeit ist.“ Eine überregionale Vermittlung sei schwierig bis unmöglich.

In den vergangenen Jahren hätten viele Stellen im Service und in der Küche noch mit Arbeitskräften aus Deutschland besetzt werden können. Doch da sich der deutsche Arbeitsmarkt mittlerweile stark erholt habe, schwäche sich diese Entwicklung ab - die Deutschen seien zurück in ihre Heimat gegangen. Und auch in anderen Nachbarländern wie Tschechien und Ungarn sei die Arbeitslosigkeit derzeit niedriger als in Österreich, und der Tourismus wachse stark.

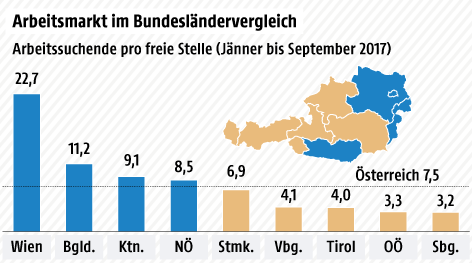

Grafik: APA/ORF.at; Quelle: APA/Bank Austria

Hoffen auf mehr Mobilität

Im Tourismus sei der Mangel an Arbeitskräften teils auch „systemimmanent“, sagte AMS-Chef Johannes Kopf unlängst gegenüber ORF.at: „Wir machen gerne Urlaub, wo viel Natur ist, wo viel Natur ist, leben wenige Menschen, somit gibt es dort zu wenige Arbeitskräfte.“ Dazu komme, dass es im Fremdenverkehr eben starke „Saisonkomponenten“ gebe.

„Wir müssen uns noch stärker mit der überregionalen Vermittlung beschäftigen“, hielt auch Kopf fest. Um die Mobilität zu erhöhen, könnte man Anreize etwa in Form eines Kombilohns setzen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wird dabei die Hälfte des zuletzt bezogenen Arbeitslosengeldes zusätzlich zu dem Einkommen aus der Beschäftigung bis zu einem Jahr ausbezahlt. Auch eine Übersiedlungsbeihilfe oder eine Förderung für die doppelte Wohnsitzführung wären denkbar.

Wechseldienste schrecken ab

Die Gewerkschaft drängt dagegen auf eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen, um dem Personalmangel entgegenzuwirken. „Viele wissen heute nicht, ob und wie sie morgen Dienst haben“, sagte Berend Tusch, Vorsitzender des Fachbereichs Tourismus der Gewerkschaft vida. Es müsse aber auch im Fremdenverkehr möglich sein, ein Mindestmaß an Planbarkeit und Verbindlichkeit sicherzustellen. „Gerade junge Menschen, die vielleicht eine Familie gründen oder einfach ihre sozialen Kontakte pflegen wollen, werden durch diese volatilen Dienste abgeschreckt.“ Zwar sei die Zufriedenheit unter den im Tourismus Beschäftigten in den letzten Jahren gestiegen, doch bleibe es „eine unattraktive Branche“.

Der Handlungsbedarf wird offensichtlich immer dringender: Die Verteilung des Arbeitskräfteangebotes zwischen den Bundesländern hat sich in den vergangenen fünf Jahren deutlich verschlechtert. Alleine aus Wien müssten theoretisch 100.000 Personen - das sind rund zwei Drittel der Arbeitssuchenden Wiens - abwandern, um den Stellenandrang auf Wiener Arbeitsmarkt auf das durchschnittliche Niveau zu senken, ergab eine in der Vorwoche publizierte Analyse der UniCredit Bank Austria.

Ost-West-Gefälle verstärkt sich

„Beim Stellenandrang zeigt sich ein deutliches Ost-West-Gefälle. Eine Erhöhung der Mobilität von Arbeitssuchenden aus Wien, Niederösterreich, Burgenland und Kärnten in Richtung Westen könnte entscheidend dazu beitragen, den regionalen Mangel an qualifizierten Arbeitskräften in manchen Branchen wie dem Tourismus, im Handel oder bei manchen Wirtschaftsdiensten zu mildern“, sagte Bank-Austria-Chefökonom Stefan Bruckbauer. Ohne Behebung dieses räumlichen „Mismatchs“ wird die verzweifelte Suche nach Personal den Fremdenverkehr auch die kommenden Saisonen begleiten.

Links: