Kraftwerke der Natur

Algen gelten als einer der hoffnungsreichsten Rohstoffe für die Herstellung von Biotreibstoff - und damit als Waffe im Kampf gegen den Klimawandel. Auf dem Weg zu einer industriellen Produktion wartet allerdings noch die eine oder andere Hürde. Geld lässt sich mit Algen aber bereits jetzt machen.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Es ist die Angstvorstellung jedes Swimmingpoolbesitzers: Grüner Schleim sammelt sich am Rand des Beckens, Schlieren trüben das Wasser, und vom Versprechen einer kühlen Erfrischung ist kaum noch etwas übrig geblieben. Im Einfamilienhausgarten wird spätestens jetzt zur Chlorflasche gegriffen. Anderswo zerbricht man sich hingegen den Kopf, wie man die grünen Lebewesen besonders schnell wachsen lassen kann.

Weltmeister im Wachsen

Algen sind so etwas wie die Großkraftwerke der Natur. Kein anderes Lebewesen beherrscht die Photosynthese so gut wie die grünen Wasserbewohner. Wenn es darum geht, nur mit Licht, Wasser und CO2 Biomasse zu produzieren, macht ihnen niemand etwas vor - kein Baum, aber auch keine andere Pflanze. Bei den ganz kleinen unter ihnen, den Mikroalgen, können sich die Zellen jeden Tag einmal teilen. Viele von ihnen sind zwar ganz genau genommen Bakterien, werden aber landläufig trotzdem unter den Sammelbegriff subsumiert.

Makro- und Mikroalge

Der Begriff Alge ist biologisch betrachtet ein zu wenig exakter Begriff, fallen darunter doch sehr unterschiedliche Lebewesen. Grob wird zwischen Makro- und Mikroalgen unterschieden. Nicht alle von ihnen sind Pflanzen.

Wie aus Landpflanzen lässt sich auch aus Algen Treibstoff herstellen. Und weil die Wasserlebewesen auf der gleichen Fläche weit mehr Ertrag liefern als etwa Raps oder Mais, ist die Herstellung zugleich deutlich effizienter. Darüber hinaus funktioniert die Algenzucht an Orten, die für die Landwirtschaft nicht geeignet sind. Es geht also keine Ackerfläche verloren.

Das alles lässt Algen als elegante Lösung für ein Problem erscheinen, das Treibstoffen aus Pflanzen seit jeher anhaftet. Nämlich ob und wie es sich rechtfertigen lässt, für Biodiesel und Bioethanol auf den Anbau von Lebensmitteln zu verzichten. Kurz gesagt: die Frage nach Tank oder Teller. Diese stellt sich bei aus Algen gewonnenem Treibstoff kaum bis gar nicht.

Ölkonzerne entdecken Alge

So macht es sich auch für klassische Ölfirmen gut, in den grünen Sprit zu investieren. Erst vor wenigen Wochen teilte der US-Ölmulti Exxon mit, jährlich eine Milliarde Euro in die Entwicklung alternativer Energieformen zu stecken. Eines der großen Forschungsfelder dabei: Biotreibstoff auf Algenbasis.

ORF.at/Christian Öser

Noch wird in der Raffinerie in Schwechat Erdöl verarbeitet - in Zukunft könnte es auch Algenöl sein

Auch der Öl- und Gaskonzern OMV forscht unter anderem zu den Möglichkeiten der Treibstoffgewinnung aus Algen. Zwei Projekte seien bereits abgeschlossen, eines gerade am Laufen, sagt Wolfgang Hofer im Gespräch mit ORF.at. Der Montantechniker ist für die OMV im Bereich neue Technologien für Raffinerien tätig. Dem Unternehmen gehe es momentan darum, eine Einschätzung zu bekommen, inwieweit sich Algen für die Verarbeitung zu Kraftstoffen eignen, sagt Hofer.

Frage von Jahrzehnten

Dabei geht es zum einen darum, wie sich aus dem biologischen Grundstoff Öl gewinnen lässt. Zum anderen stellt sich die Frage, wie der so gewonnene Rohstoff in Treibstoff für Motoren umgewandelt werden kann - ähnlich dem Prozess, der Rohöl in Diesel und Benzin weiterverarbeitet. Mit Letzterem kennt sich die OMV gut aus, schließlich gehört die Raffinierung von Erdöl zu einem der Kerngeschäfte des Konzerns. Und „auch das heutige Rohöl ist eigentlich ein Algenöl aus geologischen Zeiten“, sagt Hofer.

Kann sein, dass in einigen Jahrzehnten in der großen Raffinerie in Schwechat nicht mehr nur Erdöl, sondern auch Algenöl aufbereitet werden wird. Wie viel Geld die OMV zurzeit in das Forschungsfeld steckt, will der Konzern nicht im Detail beantworten. Zu einzelnen Projekten könne man keine Angaben machen. Im Jahr 2016 seien jedoch unternehmensweit 28,4 Mio. Euro in den Bereich Innovation und neue Technologien geflossen, heißt es aus der Konzernzentrale. Auch wie lange es dauert, bis Biotreibstoff aus Algen tatsächlich im industriellen Maßstab produziert werden kann, lässt Hofer offen. Er bestätigt jedoch, dass es eher eine Frage von Jahrzehnten denn von Jahren sei.

Investoren mit kalten Füßen

Genau diese Unsicherheit kann für manches Unternehmen zu groß werden. Die US-Firma Joule Unlimited galt international als einer der Vorreiter in dem Bereich. Das 2007 gegründete Unternehmen züchtete in der Wüste New Mexicos Mikroalgen. In riesigen mit Wasser und CO2 gefüllten Plastiksäcken wuchsen die Kleinstlebewesen heran. Dabei waren sie bereits genetisch so modifiziert, dass sie von sich aus Methan produzierten - der Hauptbestandteil des Erdgases. Der Raffinationsprozess, woran die OMV in erster Linie forscht, wäre dadurch obsolet geworden.

2018 hätte die erste kommerzielle Algenzuchtanlage von Joule Unlimited ihren Dienst aufnehmen sollen. So weit kam es aber nicht mehr. Zehn Jahre nach ihrer Gründung stellte die Firma heuer im Sommer den Betrieb ein. Die Investoren bezweifelten, dass es dem Unternehmen gelingen würde, die Produktion auf wirtschaftlich rentable Füße zu stellen - umso mehr, als sich der Erdölpreis auf einem lang anhaltenden Tief befand. Da half es auch nicht, dass Joul Unlimited mit dem deutschen Autohersteller Audi einen potenten Kooperationspartner an der Seite hatte.

Zucht in meterhohen Röhren

Auch in Österreich setzen Unternehmen auf das Geschäftsfeld Algen. 2010 wurde im niederösterreichischen Bruck an der Leitha Ecoduna gegründet. Am Anfang stand dort ebenfalls die Idee eines Kraftstoffs auf Algenbasis im Zentrum. Ursprünglich sei geplant gewesen, die Technologie für die Algenproduktion an Biotreibstoffunternehmen weiterzuverkaufen, sagt Ecoduna-Geschäftsführerin Silvia Fluch.

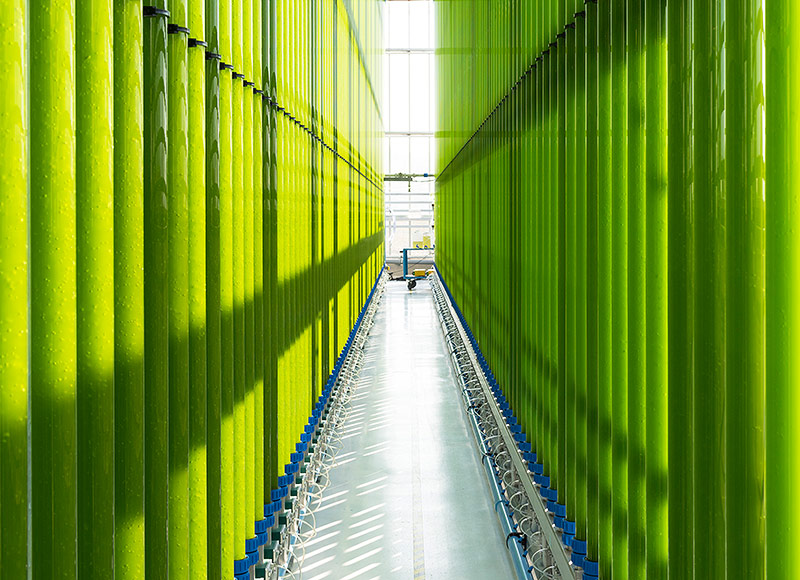

Ecoduna

Ein Wald aus Glasröhren: In Bruck an der Leitha züchtet Ecoduna Algen

Davon hat sich das Unternehmen allerdings wieder verabschiedet. Den Algen ist die niederösterreichische Firma aber treu geblieben. Ecoduna züchtet sie mittlerweile selbst - in Fotobioreaktoren. Bei Ecoduna sind das sechs Meter hohe, grün schimmernde Glassäulen. Bisher betrieb das Unternehmen in Bruck an der Leitha nur eine Pilotanlage. Mit Beginn des kommenden Jahres soll die Produktion im industriellen Maßstab beginnen. Mit 100 Tonnen getrockneten Algen rechnet Ecoduna jährlich.

Wertvolle Öle und Farbstoffe

Treibstoff wird aus diesen Algen aber keiner. Der Rohstoff sei zu wertvoll, um ihn zu verbrennen, sagt Fluch. In anderen Bereichen lässt sich deutlich mehr Geld machen – zum Beispiel im Nahrungsmittelergänzungsmarkt. Aus Mikroalgen, wie sie Ecoduna züchtet, lassen sich etwa Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren gewinnen. Bis zu 600 Euro bringt ein Liter Omega-3-Öl auf dem freien Markt ein. Und aus einer Tonne Algenmasse lassen sich laut Fluch immerhin rund 100 Kilo reines Omega 3 gewinnen.

Noch mehr Geld bringt Astaxanthin, das bestimmte Grünalgen produzieren. Der Farbstoff sorgt dafür, dass Lachsfleisch so rosa aussieht, wie wir es kennen und mögen. Und auch das Fleisch der Lachsforelle - das eigentlich weiß-gräulich wäre, wird durch die Fütterung von Astaxanthin lachsfarben.

Der Farbstoff wirkt überdies als UV-Schutz und soll die Hautalterung verlangsamen, was ihn für die Kosmetikindustrie interessant macht. Zwar lässt sich Astaxanthin auch aus Krebstieren wie Krill gewinnen. In Zeiten überfischter Meere wird die nicht tierische Variante aber zunehmend zur gefragten Alternative. Um die 1.000 Euro kostet ein Liter davon.

Vom Treibstoff zur Kosmetik

Auf den wertvollen Farbstoff will sich auch die BDI - BioLife Science GmbH konzentrieren. Das Unternehmen beginnt im kommenden Jahr in Hartberg nahe Graz mit dem Bau einer kommerziellen Algenzuchtanlage. Die Wurzeln der Firma liegen freilich woanders. Das Unternehmen ist eine hundertprozentige Tochter der BioEnergy International AG, ein Unternehmen, das sich auf Anlagen zur Herstellung von Biodiesel und Biogas spezialisiert hat.

Doch wer weiß, womöglich werden Mutter und Tochter in Zukunft wieder näher zusammenrücken. Momentan gehe es in der Branche darum, „robuste und stabile Systeme“ zu entwickeln, sagt OMV-Technologe Hofer - und vergleicht die Entwicklung mit der Automobilindustrie. Der Pkw sei ursprünglich ebenfalls im Hochpreissegment angesiedelt gewesen; ein Produkt für wenige, die es sich leisten konnten. Erst durch die von Ford eingeführte Massenproduktion seien die Preise gefallen.

Abwarten und Algen trinken

Ähnlich schätzt die Lage Ecoduna-Geschäftsführerin Fluch ein. Die Treibstoffproduktion werde dann wieder relevant, „wenn sich die Rahmenbedingungen ändern und die Systeme billiger werden“, sagt sie. Und auch die Algen selbst würden in Zukunft noch produktiver werden. Schließlich habe die Kultivierung der Mikroalgen erst vor Kurzem begonnen.

Damit gilt wohl: Abwarten und Algen trinken. Denn zumindest das ist bereits jetzt möglich. Helga haben drei österreichische Jungunternehmerinnnen ihre Limonade auf Algenbasis genannt. 250.000 der kleinen grünen Flaschen haben sie 2016 verkauft, heuer sollen es bereits 380.000 sein. Und im kommenden Jahr könnte die Zahl noch einmal gehörig wachsen. Dann steht der Algendrink nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland in den Regalen.

Links:

Martin Steinmüller-Schwarz, ORF.at