Wiens Subkultur ist museumsreif

Das HVZ in Hernals war in den 1970ern der Ort für psychedelischen Rock, in Ottakring galt ein biederer Saal als Keimzelle des Rock ’n’ Roll, und im selben Bezirk tüftelten Peter Kruder und Richard Dorfmeister in den 1990er Jahren am weltberühmten Vienna Sound. Wiens Popgeschichte lässt sich deutlich verorten - das Wien Museum spürt diesen Brennpunkten nach, um auch Stadtgeschichte zu erzählen.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Knapp drei Dutzend Orte weist die große Stadtkarte von Wien, die am Eingang zu „Ganz Wien – Eine Pop-Tour“ platziert ist, mit gelben Pfeilen aus. Auf elf davon ist eine Lupe gerichtet. Diese elf bilden die inhaltliche Klammer der aktuellen Ausstellung im Wien Museum.

Mitunter sind es Orte, vor denen mehrere Elterngenerationen ihre Kinder gewarnt haben, wie Voom Voom und Flex. Aber auch aufgeräumtere Schauplätze wie das Funkhaus, wo Pop eine frühe mediale Heimat fand, und das Popfest als volksfestartige Leistungsschau zählen zu den elf Hotspots. Es warten Bilddokumente, Tonträger, ganze Studioeinrichtungen - und weil es im Pop vor allem um die Oberfläche geht, zeigt das Wien Museum viel Textiles.

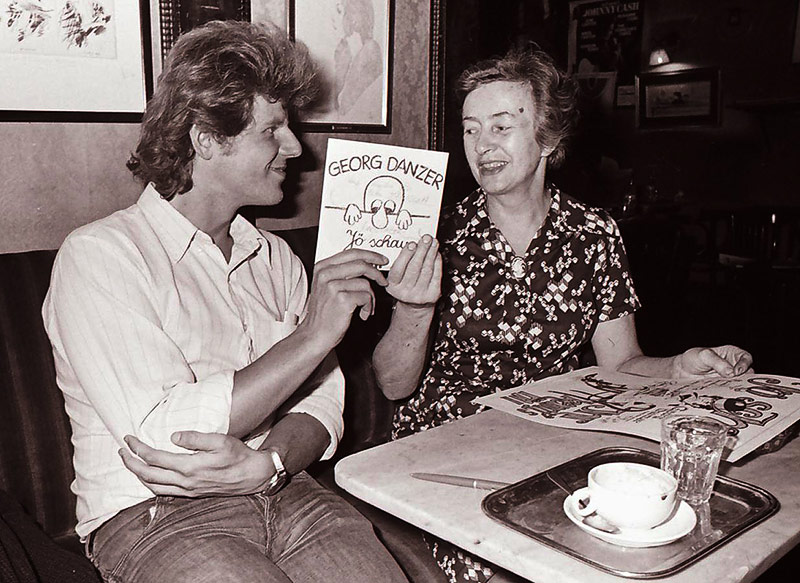

Wolfgang Sos

Georg Danzer übergibt Josefine Hawelka anno 1975 seine Single „Jö schau“

Doch vor allem macht „Ganz Wien“ deutlich, dass die Geschichte großer Popmusik aus Wien zu weiten Teilen auch eine Geschichte der Gegenkulturen ist. Die Ausstellung erzählt damit auch die Stadtgeschichte - Kultur braucht Platz. Sie blickt aber genauso auf die gesellschaftlichen Hintergründe, die für die musikalischen Revolutionen ursächlich waren, die meist Hand in Hand mit deutlichen ideologischen Positionierungen gegangen sind.

Ausstellungshinweis

„Ganz Wien - Eine Pop-Tour“ ist von 14. September 2017 bis 25. März 2018 im Wien Museum zu sehen.

Hausbesetzung mit Nachwirkungen

Das Flex als das Mutterschiff jeglicher ernstzunehmender Clubkultur in Wien ist Ende der 1980er Jahre aus der Hausbesetzerszene der Mariahilfer Aegidigasse hervorgangen, um zuerst in Meidling und dann unter vielen Anrainerprotesten am Donaukanal undogmatische Sounds von Hardcore-Punk bis hartem politischem Techno eine Bühne zu bieten.

Ein Lokal als Ventil für Menschen, die ihre eigene Idee von Kultur hatten und dafür einen eigenen Raum brauchten, weil draußen auf den Straßen der Nachkriegsmief noch allgegenwärtig war. Der im Flex herrschende Geist hat in der Folge weite Kreise gezogen - das Stichwort lautete Selbstermächtigung.

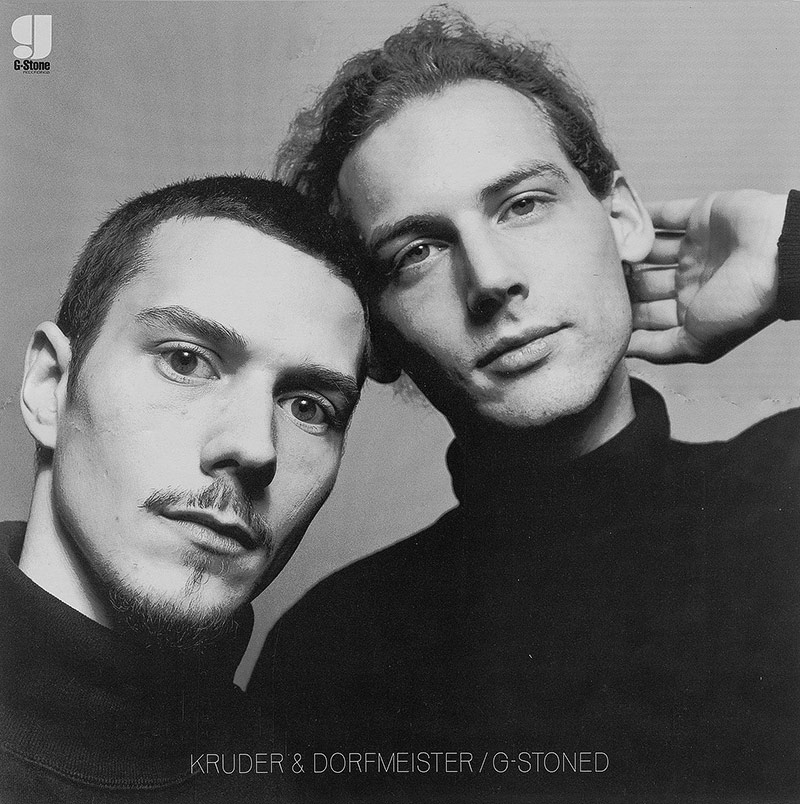

Der Jesus von Peter Kruder

In den frühen 1990er Jahren hat das Flex auch Kruder & Dorfmeister eine wichtige musikalische Heimat geboten. Am Ende des Jahrzehnts waren sie mit ihren entspannten, looplastigen Sounds zu Weltstars geworden. Als ein zentrales Ausstellungsstück und als eine der elf Stationen wird im Wien Museum das Studioequipment der beiden aus der Ottakringer Grundsteingasse gezeigt, als in Peter Kruders Wohnzimmer mit diversem zusammengetragenem Musikequipment und einem Atari-Computer ein originärer Sound entwickelt wurde, der um den Globus gegangen ist.

Gerhard Heller - Privatsammlung Walter Gröbchen

Ein Welterfolg aus einem Ottakringer Wohnzimmerstudio. Kruder & Dorfmeister reüssierten ab 1993 weltweit

Es war die Zeit, in der erstmals ohne große Budgets professionelle Sounds produziert werden konnten. Als Demonstration der Authentizität des arrangierten Originalequipments wird ein Video von damals projiziert, das Kruder & Dorfmeister inmitten des Studios zeigt. Auch Kruders trashiger Jesus-Wandteppich wird so zum musealen Gegenstand.

Die Gegenkultur der Wiener Gruppe

Die historische Tour zeigt aber auch, wie im Ottakringer Albert Sever Saal unter sozialistischen Vorzeichen in den 1960er Jahren in Form des Star Club Wien der Rock ’n’ Roll Einzug gehalten hat. Der Entertainer Hannes Patek sorgte dort für Furore.

Als besonders frühes Biotop, was eine aufmüpfige Gegenkultur bedeutet, identifiziert die Ausstellung das Lokal Strohkoffer in der Kärntner Straße, wo in den 1950er Jahren die Protagonisten der Wiener Gruppe rund um die Schriftsteller H. C. Artmann und Friedrich Achleitner ihre sprachlichen Gegenentwürfe demonstrierten - für Helmut Qualtinger war es ebenso ein wichtiger Ort wie dort früh der Jazz Einzug gehalten hat.

Falcos frühes Biotop

Falco wird in Form des U4 und des HVZ, das heutige Metropol in Hernals, ausgiebig gewürdigt. Hier regierte in den 1970er Jahren psychedelischer Rock. Die Hallucination Company, in der Falco Bass spielte, war wichtiger Teil der Szene. In diesem Umfeld war auch Legende Stefan Weber zu Hause, der mit Drahdiwaberls Schockshows für die groteskesten Darbietungen in der österreichischen Popkultur gesorgt hat. Bürgerschreck Weber hat für die Ausstellung seine Bühnenuniform, besonders spitze Stiefel und einen selbst gebauten Schlachtschussapparat zur Verfügung gestellt.

Anzüge und Plateausneakers

Wobei sich insbesondere die modische Komponente der Schau sehen lassen kann: Falcos Helmut-Lang-Anzug, den er im Video zu „Brillantin brutal“ getragen hat und der sich im Besitz des Wien Museums befindet, zeugt von den unterkühlten 1980er Jahren. Als popkulturelles Zitat in Richtung Elvis wird hingegen der goldfarben-glänzende Anzug von Bilderbuch-Sänger Maurice Ernst bewertet. Ernst hat das exzentrische Textil anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der Band erstmals getragen. Patrick Pulsinger hat seine in New York handgefertigten Plateausneakers zur Verfügung gestellt. Pop bedeutet mitunter auch Distinktionsgewinn.

Wien Museum

Wer in den frühen 1990er Jahren in New York als Techno-DJ etwas gelten wollte, ließ sich Plateausneakers handanfertigen. Diese gehörten Patrick Pulsinger.

Und das Wien Museum zeigt mit der außerordentlich speckigen Lederjacke von Wanda-Sänger Marco das bekannteste Bekleidungsstück der jüngeren Wiener Popgeschichte - eine dicke Glasvitrine verhindert den Geruchstest. Die Erfolge von Bilderbuch und Wanda sollen als Teil der Ausstellung zum Ausdruck bringen, dass beginnend mit dem Strohkoffer der 1950er Jahre das Spielen mit der Sprache ein elementares Erkennungsmerkmal bedeutet. Die Ausstellung sucht auch nach einer „formalen Ästhetik der Wiener Popmusik“, wie Wien-Museum-Direktor Matti Bunzl im Katalog zur Ausstellung schreibt.

Das heimliche Zentrum

Die Kuratoren Michaela Lindinger, Walter Gröbchen und Thomas Mießgang würdigen aber auch Orte wie das Fluc oder das Rhiz am Gürtel, das im Katalog als das heimliche Zentrum der jüngeren Wiener Popkultur bezeichnet wird. Soap & Skin, aber auch Wanda hatten hier ihre ersten Auftritte, auch wenn das Lokal vorwiegend für elektronische Musikentwürfe steht und dabei ab Ende der 1990er in Form eines internationalen Netzwerks Impulse gesetzt hat, die weit über die Stadt hinausgegangen sind. Ein Freiraum, der sich an keinen kommerziellen Aspekten ausgerichtet hat und in der Folge vieles befruchten konnte.

Zwischen Abgrenzung und Volksfest

Fast 300 Objekte wurden für „Ganz Wien“ zusammengetragen: Instrumente, Dutzende Plattencover, Goldene Schallplatten, Flyer, Setlists, Kuriositäten. Auch 40 Video- und Audiostationen tragen dazu bei, ein sehr schlüssiges Bild von der Entwicklung der Popkultur in Wien zu zeichnen und zu zeigen, zu welchen kreativen Höhenflügen sie im Lauf der Jahrzehnte imstande war.

Die Schau erzählt aber genauso, wie Gegenentwürfe zum Mainstream werden und wie sehr sich beides gegenseitig bedingt. Musik, die einst der Abgrenzung diente, begeistert längst die Massen. Und so gesehen ist es nur schlüssig, wenn in der Ausstellung das Popfest auf dem Wiener Karlsplatz den Abschluss bildet - mehr dazu in wien.ORF.at.

Link:

Johannes Luxner, für ORF.at