Die Wand als Kunstvermittler

Wer mit offenen Augen durch Wien geht, wird Zeuge der Kunst am Bau: Meist hoch über dem Betrachter thronend, zeigen Mosaike und Fresken Szenen aus dem Arbeitsalltag vergangener Zeiten, Tiere oder verlieren sich in abstrakten Formenkonstruktionen. Oft auf Gemeindebauten zu finden, wird die Tradition der öffentlichen Kunst in neu errichteten Stadtvierteln wieder aufgegriffen.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Schon in der Zwischenkriegszeit wurde vom „Roten Wien“ damit begonnen, Kunst systematisch an Hauswänden und in den Innenhöfen anzubringen. Dahinter stand der Anspruch, zeitgenössische Kunst Menschen zugänglich zu machen, „die nicht das Geld haben, auf der Ringstraße ins Museum zu gehen“, wie es Gerhard Jordan im Gespräch mit ORF.at ausdrückt. Als Kunsthistoriker und Mitglied des grünen Rathausklubs beschäftigt er sich mit den bunten Mosaiken und Reliefs, schwerpunktmäßig in seinem Wohnbezirk Floridsdorf.

Visueller Overkill

Viele Bewohner der Gemeindebauten, mit denen er im Zuge der Recherche für eine Ausstellung über die Kunst am Bau ins Gespräch kam, waren die Kunstwerke jahrelang nicht aufgefallen. Und das, obwohl die Bilder teilweise über mehrere Stockwerke gehen.

ORF.at/David Tiefenthaler

Straßenszene im 17. Bezirk: Die bunten Wandbilder fügen sich nahtlos in die bunte Umgebung ein

Warum die meisten Besucher des „Freilichtmuseums Gemeindebau“ heute achtlos an den Bildern vorbeigehen, führt Jordan auf die visuelle Reizüberflutung zurück: „In den 50ern waren viel weniger visuelle Reize da, kein Fernsehen, kein Internet, kein Handy. Auch die Vegetation in den Gemeindebauten war damals noch viel kleiner, die Kunst war dadurch sichtbarer.“

Was heute für viele im Stadtbild selbstverständlich ist - übergroße Firmenlogos, Werbung auf öffentlichen Verkehrsmitteln oder Bildschirme in den Auslagen -, war damals noch Zukunftsmusik. Durch die visuelle Verdichtung des öffentlichen Raums ist es leicht geworden, die jahrzehntelange Tradition der Kunst am Bau zu übersehen.

Künstlerprominenz im Gemeindebau

Berühmte österreichische Maler und Bildhauer legten den Grundstein ihrer Karriere mit Werken für die Gemeindebauten, wie etwa Hans Staudacher, Alfred Hrdlicka und Fritz Wotruba. Die Kunstwerke schufen sie oft aus einer finanziellen Notlage heraus, wie im „Lexikon der Wiener Gemeindebauten“ nachzulesen ist. „Vielen Bewohnern war und ist nicht bewusst, dass durchaus berühmte Künstler die Werke geschaffen haben, an denen sie täglich vorbeigehen“, sagt Jordan über die Provenienz der Kunstwerke.

Buchhinweis

Peter Autengruber, Ursula Schwarz: Lexikon der Wiener Gemeindebauten. Namen - Denkmäler - Sehenswürdigkeiten. Pichler Verlag 2013, 19,99 Euro.

Für die Kunstszene war die Kunst am Bau ein sozialer Faktor: „Bis Anfang der 70er Jahre war sicher der Anspruch da, Künstler gezielt finanziell zu unterstützen, besonders Kunstschaffende aus den jeweiligen Bezirken“, so Jordan. Das habe die Existenzen vieler Künstler gesichert. Ironischerweise wurden einige Werke ebendieser Künstler später wieder abgebaut - weil ihre Schöpfer berühmt und das Kunstwerk zu wertvoll geworden war. Zu groß war die Angst vor einer Beschädigung. Bis 1980 sollen Schätzungen zufolge etwa 450 Bildhauer und Maler Aufträge vonseiten der Gemeinde erhalten haben.

ORF.at/David Tiefenthaler

Der Metzleinstalerhof (erbaut 1920) am Gürtel, der „Ringstraße des Proletariats“, ist der erste Wiener Gemeindebau

Der Gemeindebau, ein Gesamtkunstwerk

Die Geschichte der künstlerischen Gestaltung der Gemeindebauten begann in der Zwischenkriegszeit. „In den 1920er Jahren wurde noch wenig mit Mosaiken oder Wandbildern gearbeitet, die Architekten verstanden ihre Bauten als Gesamtkunstwerk“, erzählt Jordan. Dementsprechend viel Mühe wurde in kleinteilige Verzierungen, verzierte Säulen oder aufwendig gestaltet Torgitter gesteckt.

„Golden Days“ der Gemeindebauten

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde an die baulichen Traditionen der Vorkriegszeit angeknüpft. Neuer Wohnraum war bitter notwendig: Durch die Bombardierung der Stadt waren 87.000 Wohnungen zerstört worden, 35.000 Menschen waren obdachlos.

ORF.at/David Tiefenthaler

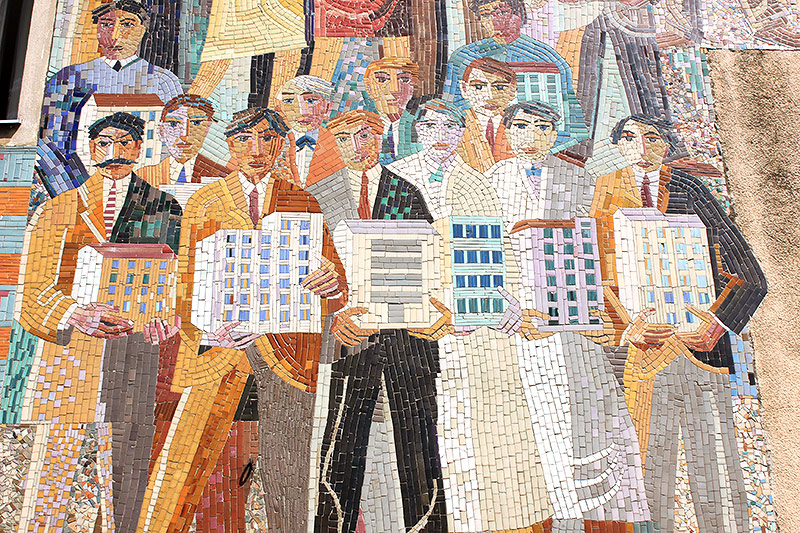

Dieses Mosaik im Franz-Novy-Hof verbildlicht die Übergabe der hunderttausendsten Gemeindewohnung im Jahr 1954

1950 wurde mit der Realisierung eines Schnellbauprogramms begonnen, der Boom hielt bis in die 60er Jahre an. 9.000 Wohnungen wurden in diesen Jahren im Schnitt fertiggestellt. „Die 50er und 60er Jahre waren sicher auch die Hochzeit der Kunst am Bau“, so Jordan. Bereits 1949 wurde ein Vergabeverfahren für Kunst am Bau festgelegt, ein Prozent der Bausumme wurde fix für Kunst eingeplant - der „Kunstschilling“.

Das Ende der „Kunst am Bau“

Mitte der 70er Jahre erlahmte das Engagement für Kunst am Bau langsam. Vor allem die finanziellen Gegebenheiten beim Bau von Gemeindewohnungen hatten sich verändert. Christian Schantl von Wiener Wohnen - der Dienststelle, die sich um die rund 220.000 Gemeindewohnungen kümmert - sagt im Gespräch mit ORF.at dazu: „Der Preisdruck in Wien hat enorm zugenommen. Die Grundstückspreise haben sich vervielfacht.“

ORF.at/David Tiefenthaler

4.000 neue Gemeindewohnungen bis 2020 sollen in Zukunft wieder für bezahlbaren Wohnraum sorgen

Bauten wie etwa der Karl-Marx-Hof, wo nur 20 Prozent der Fläche verbaut werden, seien nicht mehr möglich, sagt auch Gerhard Jordan. „Es geht, ganz brutal gesagt, darum, so viel Wohnraum wie möglich bei möglichst niedrigen Kosten zu schaffen“, erklärt er die Zwickmühle, in der sich der kommunale Wohnbau befindet.

Der Preisdruck beim Wohnbau ist teilweise hausgemacht: Maximal 7,50 Euro pro Quadratmeter sollen die Mietwohnungen für Bewohner kosten. „Nach dieser Richtschnur müssen auch wir als Bauträger uns richten, der finanzielle Spielraum für Kunst am Bau ist nicht mehr da“, sagt Schantl.

Aldo Gianotti

Der Gemeindebau im Wettstreit mit den höchsten Gebäuden der Welt: Wandgemälde von Aldo Giannotti, 2016

Stadtkunst heute, eine temporäre Intervention

Wer heute die Aufmerksamkeit von Passanten auf Kunstwerke im öffentlichen Raum lenken wolle, „der muss auffallen“, meint Schantl über Kunst im öffentlichen Raum. Gemeinsam mit dem von der Stadt Wien finanzierten Unternehmen Kunst im öffentlichen Raum (KÖR) wählt er Projekte aus, die in Gemeindebauten realisiert werden.

Walter Schaub-Walzer

Die Präsentation der Statue Anfang Juli

Ein zeitgenössisches Beispiel ist Gestaltung einer Skulptur in der geförderten Wohnanlage „In der Wiesen Süd“ im 23. Bezirk. Dort schufen die drei Gugginger Künstler Johann Garber, Heinrich Reisenbauer und Karl Vondal das Werk „Blüte“. Sie ist nicht nur Reminiszenz an den Namen der Wohnanlage, sondern soll auch als „prägendes Identifikationsmerkmal“ für die Gegend dienen, wie vonseiten der Stadt betont wird.

Sonst sind es vor allem temporäre Installationen, die über KÖR ihren Weg in den öffentlichen Raum finden, aber auch großflächige Wandbilder oder dauerhafte Erinnerungsprojekte, wie etwa das Mahnmal am Aspangbahnhof, das im Herbst dieses Jahres enthüllt werden soll. Gezielt werden auch Stadtentwicklungsgebiete - die früher unter dem Label „Vorstadt“ firmierten - wie die Seestadt Aspern als Feld für künstlerische Interventionen beackert. Hier schließt sich der Kreis zur klassischen Kunst am Bau, deren Anspruch es war, die Kunst in die Vorstädte zu bringen.

Links:

David Tiefenthaler, für ORF.at