Ursache noch unklar

Einer der größten jemals gesichteten Eisberge hat sich von der Antarktis gelöst. Der etwa eine Billion Tonnen schwere Eisberg sei von dem Eisschelf Larsen C abgebrochen, teilten Wissenschaftler der britischen Universität von Swansea am Mittwoch mit. Theoretisch könnte das dramatische Folgen haben, Wissenschaftler gehen derzeit aber eher von „Business as usual“ aus.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Im schlimmsten Fall könnte die Ablösung der Eismassen den Eisschelf Larsen C destabilisieren und zum Einsturz bringen. Dadurch würden riesige Wassermassen freigesetzt, wodurch ein deutlicher Anstieg des weltweiten Meeresspiegels drohen könnte. Bereits Anfang Juni hatten die Forscher vor einer Ablösung des Eisbergs gewarnt, die sich seit Jahren abzeichnete. Dadurch allein sei aber kein Anstieg des Meeresanstiegs zu befürchten, beruhigten die Wissenschaftler damals und auch jetzt. Denn nur wenn alle von Larsen C aufgefangenen Gletscher ins Meer flössen, würde der weltweite Meeresspiegel um etwa zehn Zentimeter steigen.

Auf Kurs Richtung Norden

Der Riss im Schelf vergrößerte sich seit 2014 deutlich, und das Abkalben - also das Abbrechen vom Schelf - war erwartet worden. Der neue Eisberg, von dem es bisher keine Bilder gibt, wird sich zunächst nicht weit und nicht schnell bewegen, muss aber beobachtet werden. Strömungen und Winde könnten die riesige schwimmende Eismasse nach Norden treiben lassen, wo der Eisberg zur Gefahr für die Schifffahrt werden könnte, berichtete die BBC.

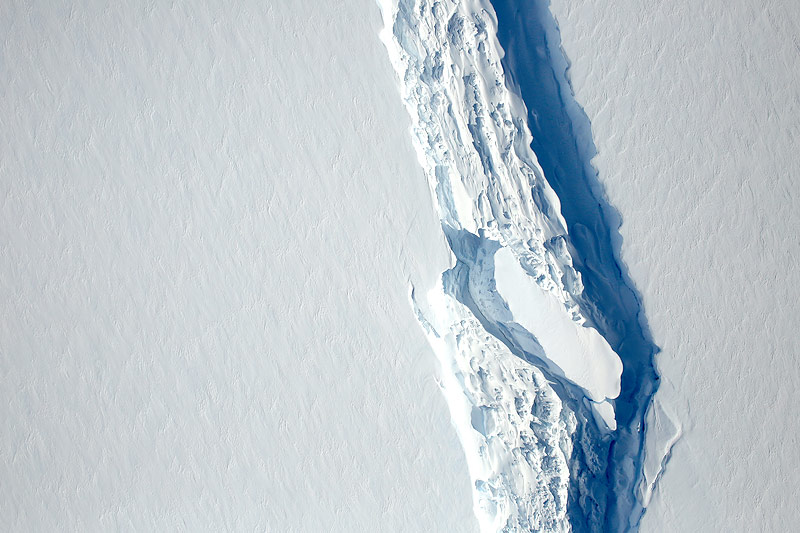

Reuters/NASA

Aus der Luft war der Riss im November des Vorjahres bereits deutlich zu sehen. Vom neuen Eisberg gibt es bisher keine Aufnahmen.

Sollte die Eismasse nicht vorher in mehrere Teile zerfallen, wird es laut der deutschen Glaziologin Daniela Jansen wohl zwei, drei Jahre dauern, bis sie geschmolzen ist. „Der Eisberg befindet sich schon weit im Norden und kommt deshalb bald in wärmeres Gewässer.“ Sie geht davon aus, dass er sich vor der Inselgruppe Südgeorgien, etwa 1.400 Kilometer östlich der argentinischen Küste, vollständig auflösen wird.

So dünn wie seit 12.000 Jahren nicht

Laut dem britischen Sender gehen Wissenschaftler davon aus, dass der Schelf seine geringste Ausdehnung seit dem Ende der letzten Eiszeit vor rund 11.700 Jahren erreicht hat und dass zehn weitere Schelfe in der Nähe eingebrochen oder in den letzten Jahrzehnten deutlich geschrumpft sind. Die beiden nächstgelegenen - Larsen A und Larsen B - lösten sich etwa zur vergangenen Jahrhundertwende auf. Die Klimaerwärmung habe dabei vermutlich eine Rolle gespielt.

Expertin beruhigt

Larsen C sei aber anders als seine Namensgeschwister, betonte Helen Fricker von der Scripps Institution für Ozeanografie in Kalifornien, einer der bedeutendsten Einrichtungen für Meeresforschung: „Wir sehen nicht die gleichen Zeichen, die wir bei Larsen A und B gesehen haben. Auch das Ausdünnen der Eisdecke können wir nicht beobachten. Und es gibt auch keinen Hinweis auf große Mengen an Oberflächenschmelzwasser, die nötig wären, um den Eisschelf zum Einsturz zu bringen.“ Die meisten Gletscherforscher seien „nicht besonders alarmiert“ über die Vorgänge bei Larsen C. Das sei „Business as usual“.

Reuters/NASA

Eine Nahaufnahme des Risses, ebenfalls aus dem Vorjahr

Verbindung zu Klimawandel unklar

Wissenschaftler würden in den nächsten Jahren beobachten, wie der Schelf reagiere, ob es seine Stabilität bewahren könne oder ob sich das Abkalben verstärkt. Fricker betont, dass solch gigantische Eisberge auch ohne Veränderung der klimatischen Verhältnisse abbrechen können. Ohne genauere Untersuchung könne man über die Ursachen derzeit „nur spekulieren“.

Derselben Ansicht ist auch der deutsche Geologe Reinhard Drews von der Uni Tübingen. Er verweist darauf, dass „der Zusammenhang zwischen Eisbergkalben und Klimawandel weitestgehend unverstanden“ sei. Von großem wissenschaftlichem Wert im konkreten Fall seien die hochaufgelösten Satellitenbilder, mit denen die Veränderungen wöchentlich erfasst wurden. „Dies könnte helfen, ein mechanisches Gesetz für das Kalben abzuleiten, was die Grundlage wäre, um eine Verbindung zum Klimawandel herzustellen“, so Drews.

„A68“ als künftiger Name

Durch das Abbrechen des Eisberges, der voraussichtlich den Namen A68 erhalten soll, verringerte sich die Fläche von Larsen C den Forschern zufolge um ein Zehntel. Larsen C ist der nördlichste und größte Eisschelf der Antarktis.

Zwei keinere Eisschelfe an der östlichen Seite der Antarktis sind bereits kollabiert: 1995 ging Larsen A verloren, sieben Jahre später Larsen B. Die Antarktis ist besonders stark vom Klimawandel betroffen: Sie zählt zu den sich am schnellsten erwärmenden Gebieten unseres Planeten.

Ein Riese unter den Eisbergen

Die abgebrochene Eismasse in der Westantarktis zählt mit 6.000 Quadratkilometern zu den größten registrierten Eisbergen. Der größte durch Satellitenerkundung erfasste Koloss löste sich aber im März 2000 vom antarktischen Ross-Schelfeis. B15 - so der Name - war ursprünglich 11.600 Quadratkilometer groß. Von ihm brach später der Eisberg B15A ab, der 2005 noch mehr als 2.500 Quadratkilometer maß.

Ein anderer Gigant brach 2002 ebenfalls vom Ross-Schelfeis ab. Der C19 getaufte Eisberg war mit mehr als 6.000 Quadratkilometern ähnlich groß wie nun A68. Im selben Jahr brach vom Thwaites-Gletscher in der Westantarktis ein riesiger Eisberg ab. B22 bedeckte eine Fläche von etwa 5.500 Quadratkilometern.

Anfang 2010 löste sich vom Mertz-Gletscher im australischen Antarktis-Gebiet der Eisberg C28 mit einer Fläche von mehr als 2.500 Quadratkilometern. Zuvor war ein anderer Eisriese - ein Bruchstück des 1987 entstandenen, damals etwa 5.400 Quadratkilometer großen B9 - gegen die Gletscherzunge gekracht.

Links: