Schutz für die historische Innenstadt

Noch bis zum 12. Juli werden 3.000 Experten aus 130 Ländern in Krakau über den Erhalt gefährdeter und die Aufnahme neuer Weltkulturerbe- und -naturstätten in die begehrte UNESCO-Liste diskutieren. Am Mittwoch, spätestens Donnerstag fällt dabei auch die Entscheidung über Wiens Welterbestatus.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Am Mittwoch und Donnerstag werden in Krakau jene Stätten des UNESCO-Weltkulturerbes diskutiert, deren Status als „gefährdet“ gilt: Darunter eine verfallende Palastanlage in Pakistan, das erdbebengeschädigte Kathmandu, Hauptstadt Nepals - und die Wiener Innenstadt.

In Wien bedroht allerdings keine Naturkatastrophe das Welterbe, sondern der umstrittene Bau eines 66 Meter hohen Hochhauses, der Anfang Juni im Gemeinderat beschlossen wurde. Laut Experten bedeutet das neue Gebäude, dessen streng geometrische Glasfassade zwischen Stadtpark und Konzerthaus aufragen soll, einen drastischen Eingriff in das historische Stadtbild.

Public Domain

Das neue Hochhaus würde etwa in der Mitte der berühmten Canaletto-Ansicht Wiens im 18. Jahrhundert aufragen

Die UNESCO erwägt daher, Wien auf die „Rote Liste“ jener Orte zu setzen, die ihren Weltkulturerbestatus binnen Jahresfrist verlieren - sollten sie ihren Kurs nicht ändern. Im Fall von Wien hieße das konkret: niedriger bauen oder gar nicht.

„Rote Liste“: Warnschuss vor der Aberkennung

Die „Rote Liste“ ist das einzige Mittel, das der UNESCO zur Verfügung steht, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Die „List of World Heritage in Danger“, wie sie auf Englisch heißt, sendet ein deutliches Signal an die Weltgemeinschaft, sich stärker um den Erhalt bestimmter Güter zu bemühen. Dabei ist es egal, ob ein Staat aktiv an der Gefährdung eines Kulturguts auf seinem Gebiet mitwirkt, indem er etwa, wie in Wien der Fall, bauliche Veränderungen zulässt, oder ob er nur mit den Schutzmaßnahmen überfordert ist.

Entwurf: Isay Weinfeld und Sebastian Murr, Rendering: Nightnurse

Der Entwurf des 66 Meter hohen Gebäudekomplexes am Wiener Heumarkt (Computersimulation)

Ziel der Aufnahme in die „Rote Liste“ ist es, binnen Jahresfrist einen konkreten Maßnahmenkatalog zur Wiederherstellung desjenigen Wertes zu entwerfen, der ursprünglich zur Aufnahme in die Welterbeliste geführt hat. Gelingt das nicht, wird der Status aberkannt. Zweimal war das bisher tatsächlich der Fall: Ein Wildschutzgebiet in Oman wurde 2007 ausgelistet, nachdem es um 90 Prozent verkleinert worden war, um Öl zu fördern. Die zweite gestrichene Stätte ist das Dresdner Elbtal, das seinen Status 2009 wegen eines Brückenbaus verlor.

Bedrohtes Kulturerbe in Lahore und Kathmandu

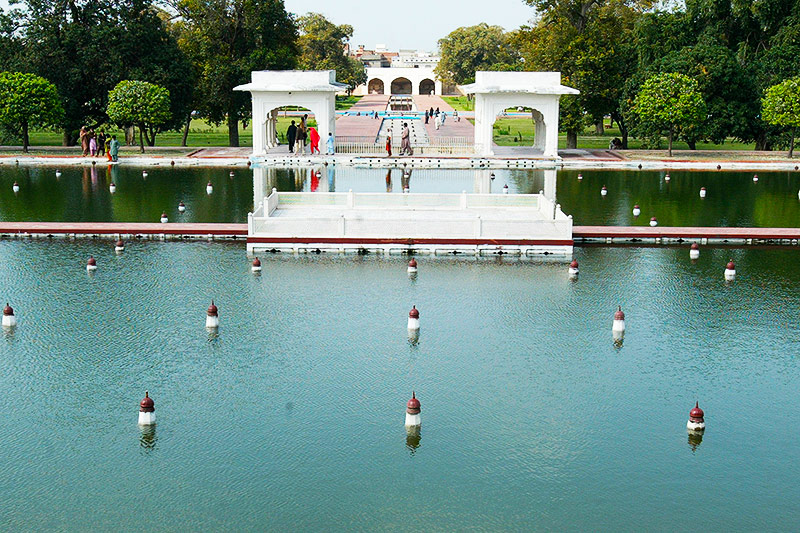

Bei der aktuellen Tagung in Krakau ist Wien nicht der einzige Ort, dessen Aufnahme in die „Rote Liste“ diskutiert wird. Vier weitere Stätten stehen auf dem Prüfstand, darunter das Kathmandu-Tal in Nepal, dessen historische Bauten durch das Erdbeben 2015 stark in Mitleidenschaft gezogen wurden. Unter Beobachtung stehen auch zwei königliche Palast- und Gartenanlagen aus dem 16. und 17. Jahrhundert in Pakistans zweitgrößter Stadt Lahore: die Festung und die Schalimar-Gärten.

Sie sind durch Umweltverschmutzung und Bodenerosion bedroht. Die pakistanische Regierung sucht in diesem Fall selbst um eine Aufnahme in die „Rote Liste“ an, um auf den renovierungsbedürftigen Zustand ihrer historischen Stätten aufmerksam zu machen und so eventuell finanzielle Unterstützung aus dem Ausland zu erhalten.

Reuters/Mohsin Raza

Die 1642 angelegten Schalimar-Gärten in Pakistan hätten eine Renovierung nötig - die UNESCO könnte indirekt helfen

Die anderen beiden Kandidaten sind keine historischen Stätten, sondern gelten als Weltnaturerbe: Zwei brasilianischen Nationalparks (Chapada dos Veadeiros und Emas) droht die Aberkennung ihres Status, weil große Flächen in Weideland für Rinder umgewandelt wurden. Von „Fischfang und anderen illegalen Aktivitäten“ bedroht sieht dagegen die UNESCO die einzigartige Tier- und Pflanzenwelt der unter ihrem Schutz stehenden 244 Inseln im Golf von Kalifornien.

Mutwillige Zerstörung im Nahen Osten

Der eigentliche Schwerpunkt der UNESCO-Tagung in Krakau liegt allerdings in diesem Jahr in den Kriegsgebieten: Mit großer Bestürzung und nicht ohne persönliche Emotion diskutierten die Experten gleich zu Beginn der Tagung die mutwillige Zerstörung von Kulturgütern, wie zuletzt der Al-Nuri-Moschee in Mossul, welche die Terrormiliz Islamischer Staat kurz vor ihrem Abzug aus der Stadt gesprengt haben soll.

Die Schäden an den sechs Welterbestätten Syriens, darunter Aleppo, Palmyra und Damaskus, hätten inzwischen ein kaum vorstellbares Ausmaß angenommen, klagte der Berliner Altorientalist Markus Hilgert bei einem einführenden Vortrag am Sonntag. „Auch Tausende von alten Stadtkernen, Baudenkmälern, Moscheen, Archiven, Bibliotheken und archäologischen Stätten sind in Mitleidenschaft gezogen“, führte Hilgert aus.

Während also in Wien der Hochhausbau am Heumarkt die Gemüter sicher noch eine Weile länger erhitzen und auch die Experten in Krakau beschäftigen wird, betrauern andere Teile der Welt nicht nur einen Stadtbildverlust, sondern den Verlust ganzer Städte.

Link: