Ein Einser ist ein Zweier ist ein Dreier

Einen Euro für jeden Einser – von dieser Faustregel können immer weniger Eltern und Großeltern Gebrauch machen. Denn statt Zeugnissen mit Ziffernnoten bekommen mehr und mehr Volksschulkinder am letzten Schultag vor den Sommerferien ein Blatt Papier, auf dem „Jahresinformation“ steht.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Was an vielen Volksschulen schon lange im Schulversuch erprobt ist, wurde durch die Ausweitung der Schulautonomie in diesem Schuljahr an allen Standorten möglich: In den ersten drei Klassen kann anstelle von Ziffernnoten die alternative Leistungsbeurteilung gewählt werden.

Klassen- und Schulforum

Im Klassenforum sind alle Eltern einer Klasse und die Klassenlehrerin vertreten. Das Schulforum besteht hingegen aus den Klassenelternvertreterinnen, der Schulleiterin und allen Klassenlehrern.

Am Anfang des Schuljahres wird im Klassenforum darüber abgestimmt, die endgültige Entscheidung wird dann im Schulforum getroffen. Auch am selben Schulstandort kann es in den einzelnen Klassen unterschiedliche Regeln geben. In diesem Schuljahr haben sich etwas mehr als die Hälfte der Volksschulklassen für die Benotung mit Ziffern entschieden, nämlich 55 Prozent, wie ORF.at aus dem Bildungsministerium erfuhr. Im Jahr davor gab es noch in 65 Prozent der Klassen Zeugnisse mit Ziffernnoten.

Ziffernnoten nur „scheinbar gerecht“

Mit Ziffernnoten wisse man besser, wo das Kind im Vergleich zu anderen Kindern steht, ist von Kritikern der alternativen Leistungsbeurteilung häufig zu hören. Studien belegen allerdings das Gegenteil, nämlich die geringe Aussagekraft der Ziffernnote. Die Bewertung durch Ziffern sei „abstrakt, der Informationsgehalt gering und die Güte der Information aufgrund fehlender Objektivität, Reliabilität und Validität fragwürdig“, sagt Gabriele Kulhanek-Wehlend, Institutsleiterin an der Pädagogischen Hochschule Wien.

„Es dauert trotzdem lange, mit anderen Formen der Leistungsbeurteilung gegen die Tradition, die scheinbare Gerechtigkeit und die Möglichkeit des Vergleichs in der Bevölkerung ‚anzukommen‘", so die Bildungsexpertin, die auch von einer „guten“ Sozialisierung der Bevölkerung für Noten spricht.

50 Jahre langer Schulversuch

Dabei wurden die ersten Schulversuche mit alternativen Formen der Leistungsbeurteilung bereits im Schuljahr 1966/67 an österreichischen Volksschulen durchgeführt. Die Kritik an Ziffernnoten reicht ähnlich lange zurück.

In seinem Buch „Die Fragwürdigkeit der Zensurengebung“ beschreibt der deutsche Pädagoge Karlheinz Ingenkamp 1971 einen von ihm durchgeführten Test: Ein und derselbe Text eines Schülers wurde dabei von verschiedenen Lehrern mit allen Noten – von der besten bis zur schlechtesten – bewertet. Auch für eine bearbeitete Rechenaufgabe verteilten die Lehrer Einser, Zweier, Dreier und Vierer, je nachdem, ob sie nur die Lösung oder auch den Rechenvorgang bewerteteten und ob sie kleine Fehler in die Bewertung einbezogen oder nicht.

Drei Säulen der alternativen Leistungsbeurteilung

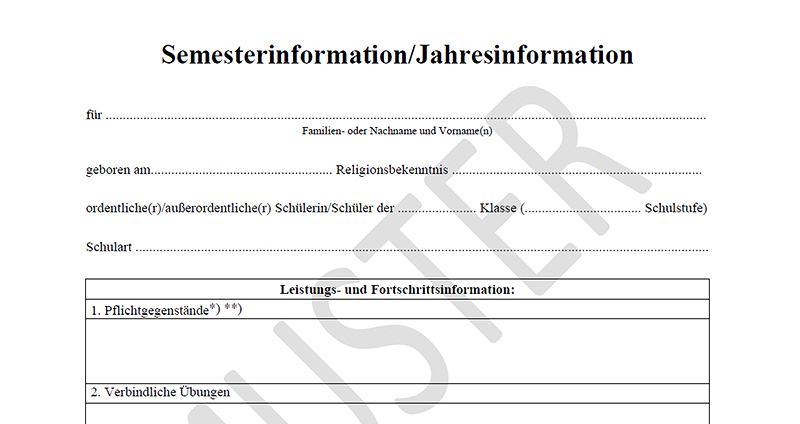

Seit diesem Schuljahr ist die alternative Leistungsbeurteilung kein Schulversuch mehr. Sie wurde zudem standardisiert und basiert auf drei Säulen: Dokumentation, Gesprächen und schriftlicher Semester- und Jahresinformation.

Entscheidet sich eine Klasse für die alternative Leistungsbeurteilung, werden die Leistungen und Entwicklungen der Kinder während des Schuljahres laufend dokumentiert. Das kann in Form einer Lernfortschrittsdokumentation (LFD) oder eines Lernzielkatalogs (auch Pensenbuch genannt) geschehen. Die Form der Dokumentation wird ebenfalls schulautonom festgelegt.

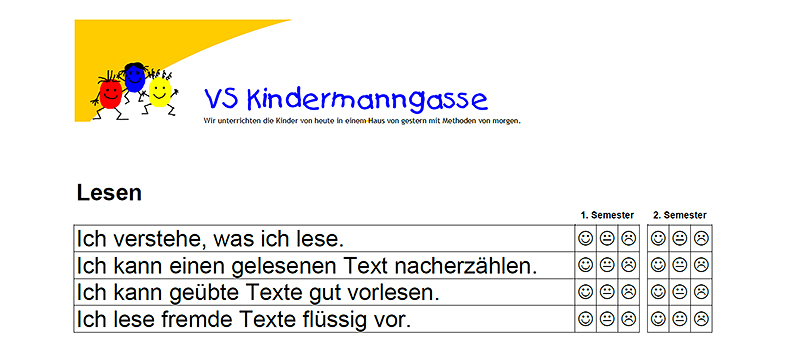

VS Kindermanngasse

Die Smileys stehen für „Das kann ich schon“, „Daran übe ich noch“ und „Das kann ich nicht“

Im Rahmen der Lernfortschrittsdokumentation können sich die Kinder auch selbst bewerten. In der Volksschule Kindermanngasse in Wien-Hernals machen das zwei Drittel der Klassen. Kind und Lehrerin kennzeichnen jeweils jenen Smiley, von dem sie glauben, dass er der Leistung des Kindes entspricht. „So kann man die Selbsteinschätzung gut mit der Fremdeinschätzung vergleichen“, sagt Schulleiterin Ursula Cermak.

Verbale Leistungsbeschreibung hat ausgedient

Zweimal im Jahr finden außerdem „Bewertungsgespräche“ zwischen Eltern, Kind und Klassenlehrerin statt – die KEL-Gespräche (für Kind, Erziehungsberechtigte, Lehrpersonen). Das Kind bekommt dadurch die Gelegenheit, sich bei der Bewertung einzubringen. Die dritte Säule der alternativen Leistungsbeurteilung ist die schriftliche Semester- und Jahresinformation. Darin wird etwa der Hinweis vermerkt, dass „Informationen zum Erreichungsgrad der Kompetenzanforderungen“ der Dokumentation zu entnehmen sind.

Verbale Leistungsbeschreibungen gibt es damit nicht mehr. Beurteilungen wie „Du bildest tolle Sätze“ und „Du kannst das Rad und den Purzelbaum“ gehören spätestens ab dem nächsten Schuljahr der Vergangenheit an.

Bildungsministerium

„Zeugnis" steht nicht mehr auf dem Papier, das Volksschulkinder am letzten Schultag mit nach Hause nehmen

„Eigenverantwortung wird gefördert"

Bildungsexpertin Kulhanek-Wehlend sieht in der alternativen Leistungsbeurteilung eine Fülle an Vorteilen: „Diese Formen geben Feedback, fördern die Selbstständigkeit und Eigenverantwortung, ermöglichen eine Partizipation am Lernprozess und eine Demokratisierung der Lernkultur.“

An der Volksschule Kindermanngasse verwenden alle Klassen die Form der Lernfortschrittsdokumentation. Diese habe vor allem Vorteile, sagt Cermak: „Die Lernziele werden genau aufgegliedert. Daher erhalten Eltern und Kinder einen genauen Überblick über den Lernstand. Stärken, aber auch Schwächen sind ersichtlich, und so können individuelle Fördermaßnahmen gesetzt werden.“

„Was bedeutet Befriedigend?“

„Bei individualisierendem Unterricht, wie er bei uns stattfindet, wäre es absurd, die Kinder dann in die Notenskala pressen zu müssen“, so Cermak. Noten seien weniger aussagekräftig: „Was bedeutet beispielsweise ein Befriedigend in Deutsch? Heißt das, dass das Kind alles nur durchschnittlich kann, oder kann es mitreißende Geschichten schreiben, aber die Rechtschreibung ist schlecht?“

Der Umstieg ins Ziffernnotensystem

Spätestens mit der vierten Klasse kann von Eltern und Großeltern wieder die Faustregel „Ein Euro pro Einser“ angewandt werden. Denn dann kommt für alle Volksschulkinder der Umstieg ins Ziffernnotensystem. Ein sensibler Zeitpunkt – immerhin geht es auch um die Frage, in welche Schulform das Kind nach der Volksschule wechselt. Laut Kulhanek-Wehlend werden Schülerinnen und Schüler ebenso wie Eltern schon sehr früh zum Umstieg informiert. Die Ziffernnoten würden zudem „schrittweise eingeführt und auch verbal unterstützt und erklärt“.

An der Volksschule Kindermanngasse funktioniere der Umstieg gut, sagt Schulleiterin Cermak. Wichtig sei, dass die Kommunikation bei den Bewertungsgesprächen sehr klar ist. Wenn ein Kind bestimmte Kompetenzen noch nicht hat, dann müsse das auch gesagt werden: „Es ist nicht fair, bei den Bewertungsgesprächen zu sagen, dass alles passt, und dann steht im Notenzeugnis ein Dreier.“

Links: