Einmal Adria und zurück

Kriegsfolgen und Versorgungsprobleme, durch die Besatzungszonen erschwertes Reisen und der Massentourismus noch Zukunftsmusik: In den 1950er Jahren auf Urlaub zu fahren war alles andere als einfach. Am großen Reisehunger vieler Österreicherinnen und Österreicher änderte das nichts. Um ihn zu stillen, musste man aber praktische Lösungen finden.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Weil weder Flugreisen noch das eigene Auto in den frühen 50ern schon mehrheitsfähig waren, machten Urlauber vor allem in Gruppen Bus- und Zugsreisen. Zum Beispiel mit den „Bäderdrahrern“, die Österreicher regelmäßig am Freitagabend an die preisgünstige und wettersichere Obere Adria brachten und am Samstagnachmittag mit den Heimkehrern wieder nach Wien fuhren.

Verkehrsbüro Group

Busse wie dieser brachten Reisegruppen in den ersehnten Urlaub

Ein Badeurlaub am Sehnsuchtsort, der als „der Inbegriff des Luxus für den kleinen Mann“ galt, so Harald Nograsek, Generaldirektor der Verkehrsbüro Group, die heuer ihr 100. Jubiläum feiert. Die „Bäderdraher“ und ähnliche Touren eroberten den Markt, weil sehr bald nach dem Krieg auch die breite Masse auf erschwingliche Reisen drängte. Damit wurde jene Tourismuswelle ins Rollen gebracht, deren Schubkraft bis heute anhält.

„Billig, ideale Erholung, bequem“

Nach und nach entstanden Schienen für preiswerten Urlaub. Zum einen wegen des wirtschaftlichen Potenzials, zum anderen auch weil sich die Gewerkschaften und Sozialdemokraten unter dem Stichwort „Sozialtourismus“ auf das Thema Urlaub setzten. Jene des Verkehrsbüros nannte sich BIB-Programm („billig, ideale Erholung, bequem“), wie der Touristiker und Zeitzeuge Hanns Strouhal in seinen „Touristischen Erinnerungen“ schildert.

ÖNB/Wien Bildarchiv US 9748/1

Eine Sonderfahrt an die Adria im Jahr 1951

Bis etwa 1955 befand sich der Tourismus in der Aufbau-, anschließend in der Aufschwungphase. Im Laufe des Jahrzehnts wurde die im Krieg zerstörte Infrastruktur wiederaufgebaut und ausgebaut. Das Straßennetz wuchs und wurde modernisiert, in den Bergen entstand eine Seilbahn nach der anderen. Die großen Bahnhöfe und -strecken wurden wiedererrichtet, ausgebaut und elektrifiziert. 1954 herrschte Jubel über den ersten „Gleisanzeiger“ auf dem Wiener Westbahnhof, der in Leuchtschrift Abfahrtszeit, Nummer des Zuges und Fahrtziel nannte.

Nach Serbien oder in die Schweiz?

Damit stand auch dem Start des „Austropa-Express“ der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) nichts mehr im Weg. Dieser „blitzneue“ Reisezug wurde den „staunenden Wienern“, so Strouhal, bei der Frühjahrsmesse 1954 präsentiert. Im Prinzip erinnert der „Austropa-Express“ heute an Busreisegruppen, die Europa im Schnelldurchlauf bereisen. In nur wenigen Tagen konnte man für einige hundert Schilling - damals freilich ein kleines Vermögen - Europa erkunden.

Verkehrsbüro Group

Der „Austropa-Express“ punktete mit Komfort

Der Nachfolger des Drei- bzw. Vierländerexpresses beeindruckte nicht nur durch gepolsterte Liegewagen mit eingebauten Lautsprecheranlagen und Reiseleitern aus den zu durchquerenden Ländern, sondern vor allem auch durch die angebotenen Strecken. Exklusiv war etwa eine Reise von Belgrad nach Athen. Eine andere Strecke startete in der Schweizer Stadt Luzern, ging über den ligurischen Badeort Bordighera und führte über Nizza in Frankreich nach Venedig.

Taormina in Urlauberhand

Klassiker und Sehnsuchtsort Nummer eins war aber auch damals Italien. Die beliebteste Strecke des „Austropa-Expresses“ führte Reisende am Samstagnachmittag von Wien-Süd über Florenz nach Neapel. Nach einer Schiffsfahrt nach Capri ging es über Giardini weiter nach Taormina auf Sizilien. Die Reisenden blieben dort bis zum nächsten Samstagabend und füllten laut Strouhal, der als Reiseleiter mitfuhr, quasi alle vorhandenen Betten: „Es gab ja damals noch nicht die vielen neuen Großhotels.“

Verkehrsbüro Group

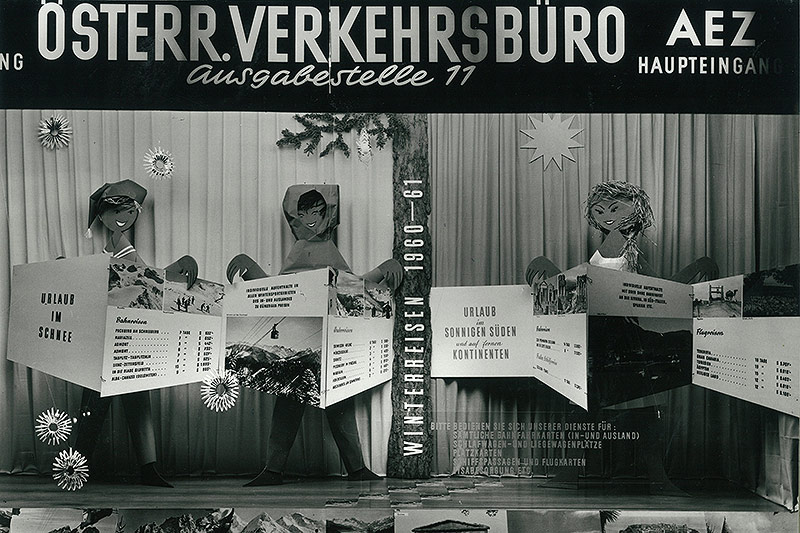

Eine Auslage des Verkehrsbüros 1959: „Urlaub im Schnee“ sowie „Urlaub im sonnigen Süden oder auf fernen Kontinenten“

Sonntagfrüh führte die Reise nach Rom, am Montag nach Venedig, wo bereits 100 bis 150 Gondeln auf die Teilnehmer warteten. Dienstagfrüh trafen die Teilnehmer dann wieder in Wien ein. Bei eintägigen Aufenthalten war dabei auch der Weg das Ziel. Denn der Zugsverkehr war nicht nur Geburtshelfer des Massentourismus, er veränderte, wie der Historiker Rüdiger Hachtmann in seiner „Tourismus-Geschichte“ schreibt, auch die touristischen Gewohnheiten: Der Blick aus dem Fenster auf das Landschaftspanorama wurde zu einer Art „dreidimensionalem Landschaftsfilm“, der „Platz im Eisenbahnabteil mutierte zum Kinositz“.

Ins „Blaue“ oder ins „Grüne“

Freilich konnte sich trotzdem nicht jeder eine Tour an das Mittelmeer oder quer durch Europa leisten. Noch bis in die 1970er Jahre blieb der Fremdenverkehr stark ausdifferenziert. Reisen war laut Hachtmann vor allem mittelständischen Angestellten und Beamten möglich, Arbeiter und Landwirte blieben tendenziell eher zu Hause. Auch Familien fiel das Reisen wesentlich schwerer. Erst in den 1960er Jahren ermöglichten steigende Realeinkommen ein Reiseverhalten, das dem heutigen nahekommt.

picturedesk.com/ÖNB-Bildarchiv/Franz Hubmann

Das eigene Auto löste die Massenverkehrsmittel nach und nach ab

Wen es in den 1950er Jahren trotzdem nach draußen zog, reiste innerhalb Österreichs. Zumindest bis das „Autowandern“ epidemisch wurde und sich Motels über das Land ausbreiteten, ging es mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Bundesländer. Beliebt waren dabei die ganz im Geiste der seit Jahrzehnten üblichen Sommerfrische organisierten Fahrten ins „Grüne“ oder ins „Blaue“, Erstere mit bekanntem, Letztere mit unbekanntem Ziel.

Mit Bürgermeister und Feuerwerk

Wie Strouhals Beschreibung eines Ausflugs von Wien zum Obstkirtag im Wachauer Ort Aggsbach zeigt, hatten diese Kurzreisen in ihrem fast schon zeremoniellen, aber auch praktischen Charakter mit Kurztrips von heute nichts gemein. Allein die Ankunft der beschriebenen Fahrt dürfte ein Spektakel gewesen sein: So wurde die Gruppe nicht nur von einer Ansprache des Aggsbacher Bürgermeisters, sondern auch einem Ständchen des Schülerchors sowie der örtlichen Musikkapelle begleitet.

Nach dem Gebet bei einer Feldmesse ging es dann ans „Markttreiben“. „Zu Preisen, die sie in Wien nie bekommen hätten“, hätten sich Reiseteilnehmer mitgebrachte leere Koffer und Taschen mit Obst und Most gefüllt. Den Nachmittag verbrachte die Reisegruppe laut Strouhal „mit Tanz und Weinkost“, gefolgt von der Kür „der schönsten Fahrtteilnehmerin und des liebenswürdigsten Fahrtteilnehmers“. Den Höhepunkt und Abschluss machte ein „spektakuläres Feuerwerk“. Die Reise wurde, so Strouhal, wegen großen Erfolgs wiederholt.

Links:

Saskia Etschmaier, ORF.at