Das nicht erwünschte „carpe diem“

Im Wiener Papyrusmuseum der Österreichischen Nationalbibliothek (ÖNB) hat die Ausstellung „Wege des Wissens“ Licht auf das „dunkle Zeitalter“ der Spätantike und des Frühmittelalters geworfen - ein Zeitalter, in dem ein Großteil des antiken Wissens verloren ging. Was wurde dennoch überliefert - und warum gerade das?

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Das Papyrusmuseum im Keller der ÖNB ist klein. Aber es gewinnt gewaltig an Größe, wenn man sich von seinem Direktor Bernhard Palme durchführen lässt. Wer dachte, Begeisterung könne nicht ansteckend sein, wird von ihm binnen Minuten eines Besseren belehrt. Der dünne Mann mit dem grau melierten, aufgezwirbelten Schnurrbart weiß Geschichten zu erzählen - und seine Augen leuchten dabei wie Flutlichter.

Die Geschichten, die Palme zu erzählen hat, sind gerade heute wieder relevant, sie treffen ins Herz der Debatte über „Fake News“, in der es nicht zuletzt um die Frage geht, wie unser Bild von Welt entsteht. Gibt es so etwas wie einen unhinterfragbaren Wissenskanon? Geht man aufmerksam durch die Ausstellung und schmökert im Katalog, findet man zwar keine einfachen Antworten, aber viele Argumente für eine grundsätzlich skeptische Haltung.

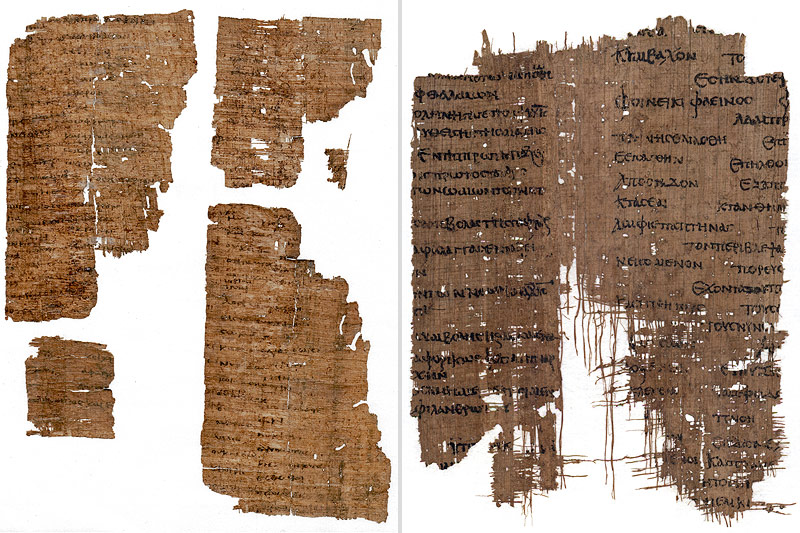

Österreichische Nationalbibliothek

Links: Cicero „In Catilinam“ - Papyrus, Latein und Griechisch, 4. Jh.; rechts: Glossar zum 15. Buch der „Ilias“ - Papyrus, Griechisch, Ägypten, 2. Jh.

Römer und Griechen waren zu wenig brav

Die zentrale These: Viel von der Essenz antiken Wissens ist nie in der Neuzeit angelangt, weil im Mittelalter die Kirche als Schleusenwärterin fungierte, deren Filter hauptsächlich das durchließ, was genehm schien. Verkürzt auf den Punkt gebracht: Die Christen propagierten das Bravsein im Diesseits, das durch das Paradies im Jenseits belohnt wird. Die nicht christianisierten Römer und Griechen jedoch glaubten nicht an ein Paradies, höchstens an eine Schattenwelt. Sie traten dafür ein, sich in diesem Leben zu nehmen, was einem zusteht: carpe diem.

Ausstellungshinweis

Die Ausstellung „Handschriften und Papyri. Wege des Wissens“ läuft nicht mehr. Eine Dauerausstellung im Papyrusmuseum ist jedoch weiterhin geöffnet - und durchaus einen Besuch wert.

Wobei man sich den kirchlichen Filter nicht als Zensurmaßnahme im Sinne einer Bücherverbrennung vorstellen darf. Das Abschreiben von Hand war aufgrund des wertvollen Materials überaus teuer und zudem viel Arbeit - Arbeit, die man sich nur dann antat, wenn man ein persönliches Interesse an der Überlieferung des spezifischen Wissens hatte. Im Fall der Kirche waren das keine philosophischen, freizügigen Komödien, sondern in erster Linie die Literatur der Kirchenväter, also jener antiken bis mittelalterlichen Autoren, die christliche Texte verfassten - und in zweiter Linie stilprägende Autoren für die Sprachausbildung, wie etwa Cicero.

Wissen - nur mit exzellentem Netzwerk

Darüber hinaus überdauerten schätzungsweise nur zehn Prozent der antiken Literatur zur Gänze die „Dark Ages“, wie man in der Wissenschaft die zwei Jahrhunderte vom Einbruch der Hunnen nach Europa circa 375 bis zum Einfall der Langobarden in Italien 568 bezeichnet, zwei Jahrhunderte, in denen Massen von antikem Wissen verloren gingen.

Zwei Jahrhunderte, in denen Bildung eine untergeordnete Rolle spielte und nur in den Tiefen einer Handvoll Klöster Bibliotheken gepflegt wurden. Die Aneignung von Wissen war damals ein aufwendiger Hürdenlauf. Zuerst musste man überhaupt von der Existenz eines Buches erfahren - und dann konnte man es nur finden, wenn man international exzellent vernetzt war.

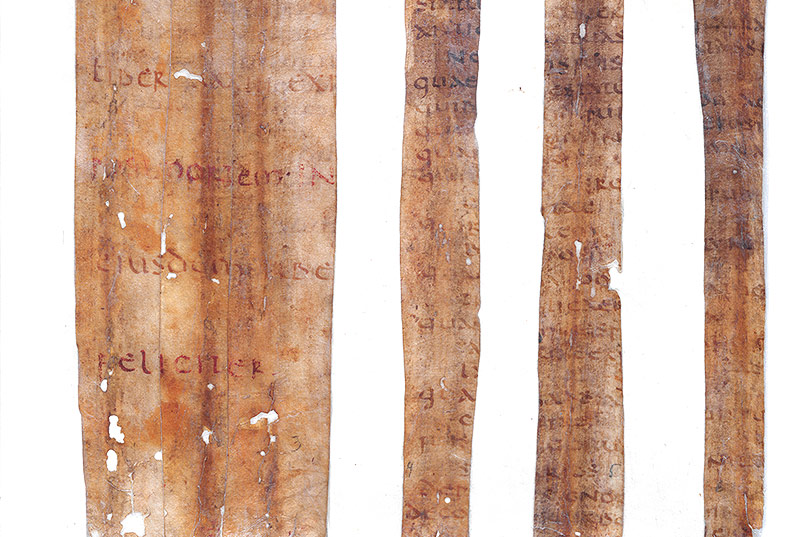

Österreichische Nationalbibliothek

Plinius Secundus, „Naturalis historia“ - Pergament, Latein, Italien, erste Hälfte 5. Jh.

Recycling zerstörte Wissen

Noch grundlegender war das Problem der Konservierung. In Ägypten überdauerten Papyri am besten, weil es dort in der Wüste trocken war. In Europa verrottete und verschwand, was nicht rechtzeitig kopiert worden war. Zuerst wurde von Papyri wieder auf Papyrus übertragen, ab dem 5. Jahrhundert dann in Codices, also Bücher mit dicken Einbänden und einzelnen Pergamentseiten. Oft wurden auch alte Papyri „radiert“ und wiederverwertet. Die kostbaren Texte unter der später angebrachten Schrift versucht man heute (oft mit Erfolg) zu rekonstruieren, um so doch noch zusätzlich Wissen aus der Antike zu erschließen.

Im Papyrusmuseum gilt es noch jede Menge Schätze zu bergen. 180.000 Dokumente werden aufbewahrt, von denen erst 8.000 vollständig erforscht wurden. Die ältesten entstammen der pharaonischen Zeit in Ägypten, bevor der Export nach Rom und Griechenland ab dem Hellenismus folgte. Abschriften antiker Klassiker etwa von Cicero, Vergil und Homer sowie der Werke historischer Chronisten sind genauso darunter wie ein 3.500 Jahre altes, hervorragend erhaltenes Papyrus, das einem Toten mitgegeben wurde, wie es damals üblich war - mit kultischen Texten, die dem oder der Verstorbenen einen reibungslosen Übertritt ins Jenseits ermöglichen sollten.

Heirats- und Scheidungspapiere

Es sind aber nicht nur einzelne sensationelle Objekte, die von Interesse sind. Gerade auch die Masse an Gebrauchstexten gibt einen tiefen Einblick in antikes Leben abseits der Herrschaftsgeschichte. So finden sich etwa zahlreiche Heirats- und auch Scheidungsurkunden in der Sammlung. Scheidungen standen in Rom in manchen Perioden durchaus an der Tagesordnung. Es gab eine Zeit, da die Frauen den Männern fast gleichgestellt waren, sobald sie drei Kinder bekommen hatten.

Auch ein Beispiel früher „Chronikberichterstattung“ findet sich in der Ausstellung: der Bericht von Grabwächtern aus dem Jahr 1159 v. Ch. über den Einbruch in ein Grabmal. Und ein Empfehlungsschreiben ist zu sehen, das vier Stabsoffizieren ermöglichte, den purpurnen Saum des kaiserlichen Kleides zu küssen - eine große Ehre. Ebenfalls gezeigt werden Unterlagen für den Matheunterricht. Die Skizzen zum Berechnen des Flächeninhalts von Dreiecken könnte man heute noch genauso verwenden.

Viele Dokumente sind nur noch fragmentarisch vorhanden. Aber die Papyrologie hat viel Pionierarbeit in Sachen Digitalisierung geleistet. So ist es oft möglich, anhand einzelner Fragmente durch den Abgleich mit Datenbanken festzustellen, worum es sich handelt. Direktor Palme kann auch über das Lukrieren von Förderungen und Drittmitteln lebhafte Geschichten erzählen - denn die Erforschung und das Bewahren des alten Wissens sind zeit- und kostenintensiv. Zeit und Geld, beides sind rare Güter - aber zumindest die Begeisterung fehlt offenbar nie.

Link: