Idee statt Kunsthandwerk

Der traditionelle Kunstbetrieb hat für Stürmer und Dränger mit Aufbruchsgeist wenig zu bieten - das ist nicht erst seit heute so. Den schönsten Seitenhieb leistete sich Marcel Duchamp vor genau 100 Jahren, indem er ein Pissoir als „Fontaine“ bei einer Kunstausstellung einreichte.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Duchamp hatte das schlichte, weiße Urinal 1917 durch die Benennung und das Signieren mit dem Pseudonym Richard Mutt in den Status eines Kunstwerkes erhoben. Und eine Kunstkommission, der ironischerweise Duchamp selbst angehörte, hat es in Folge von einer Ausstellung ausgeschlossen. Duchamp verteidigte „seinen“ Mutt in einem Brief, der Generationen von Künstlern als Manifest diente:

"Die Gründe für den Ausschluss waren: 1.) Manche beanstandeten, das Urinal sei unmoralisch und vulgär. 2.) Andere sagten, es sei ein Plagiat und einfach nur eine Kloeinrichtung. Das ist absurd, Mr. Mutts „Fontaine" ist nicht unmoralisch und nicht vulgärer als eine Badewanne. Man sieht Urinale täglich in den Schaufenstern von Installateuren. Und es ist egal, ob er das Urinal selbst modelliert hat oder nicht. Er hat es AUSGESUCHT. Er nahm einen Gegenstand des alltäglichen Lebens, positionierte es so, dass es seine ursprüngliche Funktion verlor, gab ihm einen Titel und verschaffte den Menschen eine neue Perspektive darauf, er pflanzte ihnen neue Gedanken ein. Das hat nichts mit Installateuren zu tun, wie absurd.“

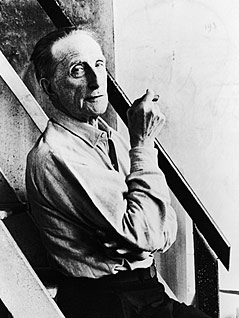

picturedesk.com /Jean-Regis Roustan/Roger Viollet

Marcel Duchamp

Duchamps Weg zum Revolutionär

Aus Protest trat Duchamp aus der Jury aus. „Fontaine“ wurde zu einem Medienereignis und Duchamp zum Kunstrevolutionär. Heute hätte man von einem „Prank“ gesprochen, mit dem der streitbare junge Künstler eine die Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts prägende Diskussion darüber auslöste, ob das Schaffen oder die Idee in der Kunst Vorrang habe. Denn seine revolutionäre Vorstellung von Kunst machte Duchamp, der am 28. Juli 1887 geboren wurde, zum Mitbegründer der Konzeptkunst und Wegbereiter des Dadaismus und Surrealismus.

Das Porzellanpissbecken stellte für ihn den endgültigen Bruch mit der traditionellen Kunstwelt dar. Zuvor als Kubist bereits zu Ruhm gelangt, war die herkömmliche Malerei für ihn nur noch „olfaktorische Masturbation“. Für ihn, der von diesem Zeitpunkt an Kunstwerke schuf, die erst durch ihre Auswahl als solche zu existieren begannen, war die Malerei veraltet: „Sie ist Energieverschwendung, keine gute Masche, nicht praktisch. Wir haben jetzt die Fotografie, das Kino - so viel andere Wege, um das Leben auszudrücken.“

Faulheit als Maxime

Kunsthandwerk interessierte ihn nicht - also das möglichst schöne und geschickte Ausgestalten von Dingen, und die Mechanismen des Kunstmarktes widerten ihn an. Er bezeichnete sich selbst zudem als bequem. Er verbrachte seine Zeit lieber mit Schachspielen oder anderen Dingen. Auch das funktionierte. Seine Berühmtheit wuchs, je weniger er produzierte. „Ich hätte schon gerne etwas getan, aber ich war im Grund unsagbar faul. Ich lebe, liebe, atme lieber, als dass ich etwas arbeite. Und da ich nicht glaube, dass die von mir geleistete Arbeit in Zukunft für die Gesellschaft irgendwie von Bedeutung sein wird, habe ich beschlossen, mein Leben zur Kunst zu machen - die Kunst zu leben zu praktizieren.“

Duchamp starb am 2. Oktober 1968 in dem noblen Pariser Vorort Neuilly-sur-Seine nach einem fröhlichen Abend mit seiner Frau und einigen Freunden.

Von Beuys bis Maarouf

Was blieb, waren nicht nur seine „Readymades“ aus dem Alltag, sondern auch seine Philosophie. „Alles ist Kunst“ und „Jeder ist ein Künstler“, verkündete später Joseph Beuys überschwänglich, ganz im Sinne Duchamps. Künstler von Weltrang haben sein Konzept des „Readymade“ übernommen und erweitert: In „Monogram“ kombinierte Robert Rauschenberg etwa eine Angoraziege mit einem Autoreifen auf einer bedruckten Holzplattform, Andy Warhol fügte mit seinen Seife-Pads namens „Brillo Box“ im Jahr 1964 Fragen von Kommerz und Konsum hinzu. Auch die in Plexiglas gezeigten Staubsauger in der „New Hoover Convertibles series“ von Jeff Koons, Isa Genzkens „Weltempfänger“ und Damien Hirsts in Formaldehyd konservierter Tigerhai („The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living“) sind vom „Readymade“ inspiriert.

Duchamp habe die Grenzen öffentlichen Geschmacks und künstlerischen Handwerks nicht nur getestet, sondern auch überschritten, schreibt das Metropolitan Museum of Art. Bis heute wirkt sein zugleich auch satirisch gemeinter Zug nach: Erst vergangenen September zeigte das Guggenheim-Museum in Manhattan die Skulptur „America“ des Italieners Maurizio Cattelan - ein voll funktionsfähiges Klo aus 18-karätigem Gold. Eine Toilette als Kunstwerk zu deklarieren, scheint selbst ein Jahrhundert nach Duchamp kaum an Aussagekraft verloren zu haben.

Thaer Maarouf

„Vito“ (2013) des in Wien lebenden syrischen Künstlers Thaer Maarouf, derzeit in Beirut ausgestellt

Der in Wien als Flüchtling lebende, international renommierte syrische Künstler Thaer Maarouf sagt gegenüber ORF.at: „Duchamp ist der geistige Vater der Konzeptkunst - er hat das Konzept des Wahren und Schönen in der Kunst auf den Kopf gestellt, und das wirkt bis heute nach.“ Maarouf stellt derzeit in einer umfangreichen Schau in Beirut das Kunstwerk „Vito“ aus: Ein Bild an der Wand zeigt den angewiderten Künstler mit einer Wäscheklammer auf der Nase. Davor ein Glastisch mit UNO-Emblem und rundherum, eine für jedes Mitglied im ständigen Sicherheitsrat, Kloschüsseln. Maarouf reagierte damit auf das Scheitern einer Resolution zu Syrien am Veto Russlands.

Link: