Krise als Chance für Reform

Vor 60 Jahren wurde mit den Verträgen von Rom der Grundstein für die heutige EU gelegt - bei den Feierlichkeiten am Samstag wird Großbritannien wie schon bei der Gründung nicht dabei sein. Für die EU ist die größte Krise ihrer bisherigen Existenz aber auch Chance für Veränderung.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

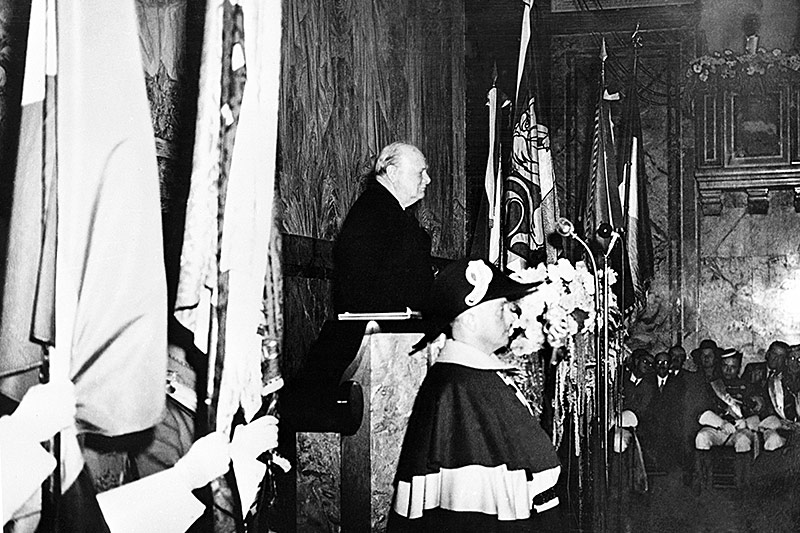

Ausgerechnet der Brite Winston Churchill stieß im Herbst 1946 mit einer Rede in Zürich die Diskussion über eine politische Vereinigung in Form der United States of Europe an. Churchill war damals in der Opposition, die regierende Labour-Partei zeigte sich von der Idee wenig begeistert, und auch Churchill selbst wollte laut seinen Biografen nicht, dass das damalige Empire Großbritannien Teil dieses Europas wird, vielmehr sollte es mit den USA und Russland ein Freund und Förderer Europas werden.

AP

Winston Churchill bei seiner Rede in Zürich im Herbst 1946

Doch die Idee, die der im Zweiten Weltkrieg stark involvierte Churchill inbrünstig vortrug und dabei die unvorstellbar erscheinende Kooperation der Kriegsfeinde Deutschland und Frankreich propagierte, fiel kurz nach dem Zweiten Weltkrieg auf mehr als fruchtbaren Boden. Die Begeisterung war groß. Dabei war die Idee nicht neu: Schon in der Zwischenkriegszeit gab es mit der Pan-Europa-Bewegung von Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi eine erste Initiative.

Frankreich erster Troublemaker

Die Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS bzw. Montanunion), die 1951 von Deutschland, Frankreich, Italien, Belgien, Luxembung und den Niederlanden gegründet wurde, war bereits als Vorstufe für eine spätere engere politische Zusammenarbeit gedacht. Die Verträge in Rom, Grundlage für die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und die Atombehörde Euratom, schufen schließlich 1957 den gemeinsamen Markt. Die Staaten übertrugen dabei auch Souveranitätsrechte auf die europäische Ebene und schufen eine überstaatliche Rechtsgemeinschaft: Das Gemeinschaftsrecht hatte erstmals Vorrang vor nationalem Recht.

AP

Die Unterzeichung der Römischen Verträge 1957

Erst 20 Jahre nach der Gründung wurde auch Großbritannien selbst EU-Mitglied. Zuvor hatte sich Frankreich unter Präsident Charles de Gaulle seit 1963 gegen die Aufnahme der Briten vehement quergelegt. Frankreich sorgte auch für eine andere große Krise der EU: Im Streit über die Finanzierung der gemeinsamen Agrarpolitik blieb Frankreich 1965 monatelang dem Rat fern, erst Anfang 1966 konnte ein Kompromiss erzielt werden - nichts, was man nicht auch aus der heutigen EU genauso erwarten würde.

„Brexit“ der „größe anzunehmende Unfall“

Doch die Krise des „Brexit“ ist weitaus elementarer, als etwa auch die Ablehnung des Maastrichter Vertrags oder das Scheitern der EU-Verfassung waren, sagt der Politikwissenschaftler Joachim Koops vom Vesalius College in Brüssel. „Symbolisch ist es der größte anzunehmende Unfall“, so Koops, denn alle akademischen Theorien, alle Konstrukte, alle Politik waren darauf ausgerichtet, dass sich die EU erweitert, dass mehr Länder hinzukommen. Dass ein Land wieder aus der Union aussteigt, „wurde überhaupt nicht in Betracht gezogen“ und sei bis dahin schlicht undenkbar gewesen.

Dass nun ausgerechnet einer der großen drei EU-Staaten neben Deutschland und Frankreich die Union verlasse, sei gerade angesichts der Feier der Römischen Verträge ein „großer symbolischer Schlag in das Gesicht des Integrationsprojektes“ Europa, meint Koops. Existenziell sei die Krise nicht, da das Projekt EU selbst nicht infrage gestellt werde. Dass allerdings ein wichtiges Kernland die EU verlasse, „das kann keiner kleinreden“.

Großbritannien als wichtiger Ausgleich

Mit dem Ausstieg Großbritanniens fehle ein wichtiger Ausgleich und Gegenpart zu Deutschland und Frankreich, ein Ideengeber auf der liberalen Seite, das werde sicher spürbar werden. Aber auch außerhalb der EU werde Großbritannien weiterhin eine wichtige Rolle für die Gemeinschaft spielen, etwa im Bereich Sicherheitspolitik oder Verteidigungspolitik, ist sich Koops sicher.

AP/Lionel Cironneau

Der frühere deutsche Kanzler Helmut Kohl und der ehemalige französische Staatspräsident Francois Mitterrand

Die Krise könne durchaus ein Weckruf sein, das zeige sich alleine an dem Weißbuch, das EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker vor Kurzem vorgestellt hat. Darin sei als mögliches Szenario auch eine Reduktion der Aktivitäten angeführt - und das, nachdem erst im vergangenen Jahr viel mehr Aktivitäten in der EU propagiert wurden. Die großen Instutionen seien verunsichert und würden um Antworten ringen - doch es werde kein einfacher Prozess sein, diese zu finden. Das könne auch nicht nur die EU selbst bewerkstelligen, das sei ein Projekt aller Nationalstaaten und ihrer Zivilgesellschaften.

EU hatte immer eine treibende Kerntruppe

Dass sich dabei am Ende immer stärker eine EU der unterschiedlichen Geschwindigkeiten herauskristallisiert, kann sich Koops gut vorstellen - allerdings gebe es schon immer unterschiedliche Geschwindigkeiten in der EU, schon seit den Römischen Verträgen. „Es gibt immer eine Kerntruppe, die ein Projekt treibt“, er kenne auch kein poltisches Projekt, wo das nicht so sei. Ohne die Blockade Großbritanniens werden nun einige Länder aber vielleicht schneller voranschreiten, hier müssten sich die Länder und auch die EU allerdings entsprechend deklarieren.

In dem ganzen Prozess würden die Debatten aber sicher mehr und intensiver werden, ist sich Koops sicher, und es sei auch wichtig, dass Dinge angesprochen werden, damit sich eine rationale Debatte entwicklen kann. Dass am europäischen Haus an manchen Stellen schneller gebaut wird, müsse nicht schädlich sein. Ein großes, harmonisches Haus sei zwar „wünschenswert“, darin seien sich alle einig, aber spätestens seit der großen Erweiterung 2004 sei das eine anachronistische Annahme.

EU ist Gerüst der Rationalität

Die EU werde auf alle Fälle, und das nicht nur im aktuellen Getöse, gebraucht, so Koops - und zwar als übernationales „Gerüst der Rationalität“, als stabilsierender Anker. Das sei ein undankbarer Job, wenig populär und bringe oftmals den falschen Vorwurf der Bürokratisierung mit sich. Wenn es einen gemeinsamen Kooperationsrahmen nicht gebe, dann sei auf lange Sicht auch das gemeinsame Kooperationsprojekt in Gefahr.

Solange die Hauptprobleme nicht angegangen würden, werde die Entsolidarisierung mit Nationalismus und Protektionismus weitergehen, so Koop schließlich. Wie weit diese zu lösen sind sei nun auch der symbolische Auftakt für die nächsten 70 Jahre des europäischen Pojekts. Dabei werde unter anderem deutlich, dass Krieg und Frieden eine „dünnere Wand haben, als wir dachten“, und dass sozialer Friede genauso wichtig sei wie politischer Friede.

Links:

Nadja Igler, ORF.at, aus Brüssel