Kapitel „Regulatorische Zusammenarbeit“

Wer wie US-Präsident Donald Trump überlegt, sich mit Straf- oder Importzöllen angesichts globalisierter Handels- und Finanzströme Luft zu verschaffen, greift praktisch zur Holzkeule und nicht zu den technologischen Mitteln des 21. Jahrhunderts.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Die Methoden, Märkte wahlweise zu schützen oder abzuschotten, haben sich seit einer Welle von Zollsenkungen in den vergangenen Jahrzehnten längst verfeinert. Das Mittel der Wahl lautet nicht tarifäre Hürden (wegen der englischen Bezeichnung „Non Tariff Barriers“ häufig als NTB abgekürzt). Diese NTBs waren auch für die EU der Ausgangspunkt, ein Freihandelsabkommen mit Japan anzustreben, wie aus einer von der EU-Kommission in Auftrag gegebenen Studie vom November 2009 hervorgeht. Denn die EU hat ein vitales Interesse, dass Japan seine nicht tarifären Handelshemnisse abbaut. Laut einer Studie aus dem Jahr 2009 ist es für EU-Exporteure schwieriger, in Japan Fuß zu fassen, als umgekehrt. Ursache dafür sind genau diese NTBs.

ORF.at

Das Kapitel „Regulatorische Zusammenarbeit“: 17 Paragrafen auf zehn Seiten - detailreich bei der Struktur, vage beim inhaltlichen Umfang

Eigenes Vertragskapitel zu NTBs

Im EU-Japan-Freihandelsabkommen gibt es daher ein ganzes Kapitel, das dem Abbau bestehender und dem Unterbinden neuer nicht tarifärer Handelshemmnisse gewidmet ist. Dieser geheime Text liegt ORF.at in der Fassung vom 18. Jänner vor. Nicht eindeutig klar ist, ob das Kapitel „Regulatorische Zusammenarbeit“ für EU und Japan verbindlich ist. Laut der globalisierungskritischen NGO ATTAC ist es verpflichtend - im Gegensatz zu CETA, dem Freihandelsabkommen mit Kanada.

21 : 3

Ein NGO-Bericht zu NAFTA nennt als Beispiel eine Arbeitsgruppe, in der drei NGO-Vertreter und 21 Industrievertreter saßen, davon gleich mehrere vom American Chemistry Council. Dieser Verband setzte sich für die Verschiebung eines EU-weiten Verbots bestimmter gesundheitsschädlicher Pestizide ein.

In einem dem Vertragstext beigefügten „erklärenden Dokument“ der EU-Kommission wird dagegen betont, die regulatorische Zusammenarbeit zwischen EU und Japan „ist freiwillig - sie ist nur möglich, wenn beide Vertragsparteien ein gemeinsames Interesse ausmachen und den Willen zur Zusammenarbeit ausdrücken“.

In den erklärenden Erläuterungen, die ganz offensichtlich nur für den EU-internen Gebrauch gedacht sind, wird auch betont, dass die Nationalstaaten dadurch nicht rechtlich gebunden sind. Tatsache ist, dass die Handespolitik vergemeinschaftet ist, also EU-Sache und damit der jeweilige nationale Spielraum eher gering ist.

Geltungsbereich vage und umfassend

Das Arbeitsfeld ist so weit wie ungenau abgesteckt - etwa „Aktivitäten regulatorischer Zusammenarbeit empfehlen“ und „Richtlinien zu Angleichung der Kooperation erstellen“. Das ist in solchen Vertragswerken durchaus nicht ungewöhnlich, um eine Weiterentwicklung zu ermöglichen. Es eröffnet allerdings auch Spielräume.

Das scheint auch den Verhandlern bewusst zu sein. Jedenfalls wird bereits in Paragraf 1, Absatz 2 fesgehalten, dass „nichts in diesem Kapitel das Recht einer der Parteien beeinträchtigen wird, die eigenen Schutzniveaus in Hinblick auf Ziele für die öffentliche Ordnung zu definieren und regulieren“. Das Abkommen soll die Staaten in ihrer Gesetzgebung also nicht einschränken. Aufgezählt werden dann etwa die Bereiche Gesundheit, Umwelt, Konsumentenschutz und Sozialsystem.

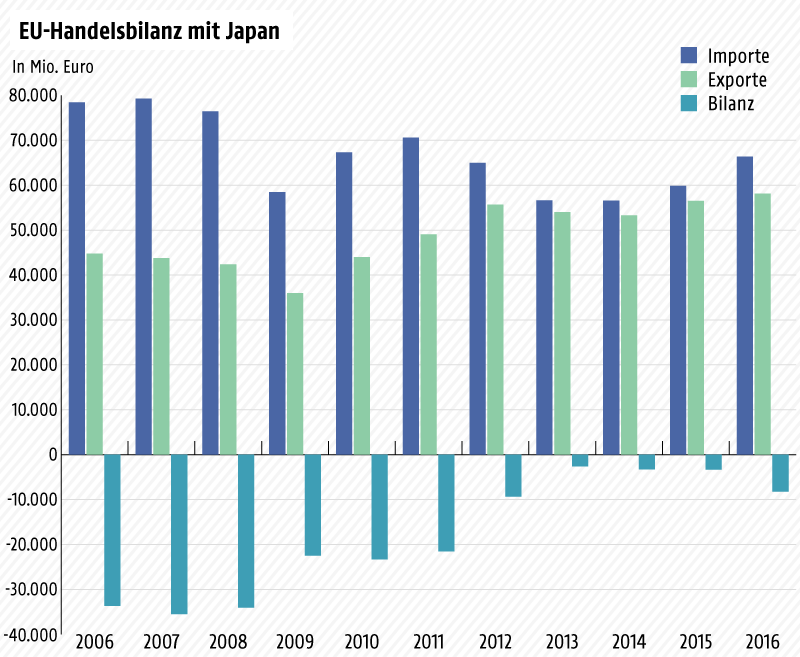

Grafik: APA/ORF.at; Quelle: Eurostat

Kritiker monierten allerdings bereits bei TTIP und CETA, dass die regulatorische Kooperation zu einer Art unternehmer- und handelsfreundlichen Weichenstellung für die gesamte Gesetzgebung führen könnte. Denn Leitprinzip dieser Kooperation ist es, Gesetze und Bestimmungen, die den Handel hemmen, zu verhindern. Zusätzlich problematisch ist, dass diese Kooperation weitgehend der demokratischen Kontrolle entzogen wäre, da sie im Vorfeld der Gesetzgebung stattfindet.

Paritätische Kommission

Im Vertragstext wird jedenfalls eine genaue Struktur und Prozedur entwickelt, wie die Zusammenarbeit in dem Bereich aussehen soll - alles mit dem Hinweis auf konkrete Zeitfristen oder der Formulierung „möglichst umgehend“ versehen. Ein eigenes, von beiden Seiten beschicktes Komitee soll das Gemeinsame Komitee, das an der Spitze der Struktur steht, regelmäßig über Vorhaben in dem Bereich informieren.

Teurere Importware

Tarifäre Handelshemmnisse haben eine Verzerrung bei den Steuern (höhere Abgaben für Importeure) zur Folgen. Nicht tarifäre Handelshemmnisse zielen dagegen auf eine Verzerrung des Preisniveaus: Die Güter des Importeurs werden teurer, diejenigen der heimischen Unternehmen dadurch wettbewerbsfähiger.

Die Basisarbeit sollen Arbeitsgruppen erledigen. Zu Treffen des von EU und Japan paritätisch besetzten Komitees und der Arbeitsgruppen können „bei gegenseitigem Einvernehmen interessierte Personen zur Teilnahme ... eingeladen werden“. Wer diese Personen sein sollen, wird nicht definiert. Kritiker warnen davor, dass Unternehmerlobbys hier ihre eigenen Interessen ein- und durchbringen könnten. Ähnliches geschehe auch in den wirtschaftspolitischen Arbeitsgruppen auf EU-Ebene und etwa in einem ähnlich dem Vertragsentwurf zusammengesetzten Gremium beim amerikanischen Handelsabkommen NAFTA.

EU sieht mehr Protektionismus bei Japan

Bereits vor sechseinhalb Jahren kam eine Studie im Auftrag der EU-Kommission zum Schluss, dass es vor allem die nicht tarifären Hürden ein „Teil der Erklärung für das geringe Handelsvolumen zwischen der EU und Japan“ seien. Und die Studie zog dann den für die EU zentralen Schluss: NTBs „sind wahrscheinlich auf der japanischen Seite höher als auf der europäischen Seite“. Im Umkehrschluss heißt das: Die EU könnte von regulatorischer Zusammenarbeit und Abbau der Hemmnisse mehr profitieren als Japan.

Umweltstandards: Notwendig oder Hürde?

Zu NTBs zählen etwa Importquoten für bestimmte Produkte, die Auflage, dass ein bestimmter Anteil eines Produkts im Importland hergestellt wird, und auch technische Normen und Standards. So kann man Exporteure abschrecken. NTBs schließen aber auch so diskrete Mittel wie kurze und schwer eruierbare Behördenöffnungszeiten und besonders komplizierten Zollabfertigungsmechanismen ein, die eine pünktliche Warenauslieferung erschweren. Immer wichtiger werden im Kontext der NTBs aber Umwelt- und Sozialstandards, die von Konzernen und Wirtschaftslobbys häufig als Handelshemmnisse gesehen und bekämpft werden.

Abkommen als Hebel

Genau das ist jener Punkt, der den Widerstand von NGOs und anderen Institutionen wie etwa Gewerkschaften und Teilen der Öffentlichkeit in vielen EU-Ländern mobilisiert. Sie befürchten, dass die geplanten Investititionsschutzklauseln von Unternehmen als Hebel verwendet werden, um auch gegen solche Gesetze vorzugehen und dass sie Staaten mit der Androhung von Milliardenstrafen unter Druck setzen könnten. Viele gesetzliche Maßnahmen im Bereich der Daseinsvorsorge und des Umweltschutzes können von einzelnen ausländischen Unternehmen auch als Schaden für ihr Geschäftsmodell und ihre Investitionen gesehen werden.

Letztlich entscheidet hier wohl, ob man das aus dem Blickwinkel des Handels oder des Umweltschutzes bzw. des gesellschaftlichen Zusammenhalts betrachtet. Die Freihandelsverträge führen laut Kritikern wie ATTAC aber dazu, dass der Handel das entscheidende Prinzip ist und Staaten in ihren Handlungsmöglichkeiten stark eingeschränkt werden.

Links:

Guido Tiefenthaler, ORF.at