Alarmierende Berechnungen

Es sind alarmierende Berechnungen, die parteiunabhängige Haushaltsexperten des US-Kongresses zu Wochenbeginn vorgelegt haben: Wenn die Gesundheitsreform der Republikaner wie geplant kommt, werde die Zahl der Amerikaner ohne Krankenversicherung binnen eines Jahres um 14 Millionen steigen. Besonders davon betroffen sind Frauen der unteren Einkommensschichten.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Denn laut den vorliegenden Plänen sollen auch die staatlichen Zuschüsse für „Planned Parenthood Federation of America“ (PPFA, kurz „Planned Parenthood“, „Geplante Elternschaft“) zunächst für ein Jahr stark gekürzt werden. Die Non-Profit-Gesundheitsorganisation betreut Frauen in über 650 Gesundheitszentren in Fragen der sexuellen Aufklärung, Familienplanung und zu Frauengesundheitsthemen allgemein, klärt über sexuell übertragbare Krankheiten auf, ist in der Krebsvorsorge tätig, stellt Verhütungsmittel zur Verfügung und organisiert auch Abtreibungen.

APA/AFP/Getty Images/Theo Wargo

„Planned Parenthood“-Chefin Richards beklagt Einbußen bei Zuschüssen

Staatliches Programm für Arme

„Medicaid“ (Medical Assistance) ist ein Gesundheitsfürsorgeprogramm für Menschen mit geringem Einkommen, Kinder, Ältere und Menschen mit Behinderungen in den USA, das von den einzelnen Bundesstaaten organisiert und paritätisch zusammen mit der Bundesregierung finanziert wird.

178 Mio. Dollar an staatlichen „Medicaid“-Zuschüssen soll die Organisation nun verlieren, wie das „Congressional Budget Office“ (CBO) berechnete. Die Folgen sind unabsehbar. Schlecht verdienende Frauen seien von den neuen Gesundheitsreformplänen am meisten betroffen, beklagte PPFA-Präsidentin Cecile Richards am Dienstag im Interview mit dem National Public Radio (NPR). „Planned Parenthood“ betreue jährlich 2,5 Millionen Patientinnen - 1,6 Millionen mittels Zuschüssen wie „Medicaid“. Jede fünfte Frau in den USA sei schon einmal in einer „Planned Parenthood“-Einrichtung medizinisch versorgt worden.

„Totales Chaos für Frauen“

Das Aus von „Obamacare“ würde das „totale Chaos für Frauen in den USA“ bedeuten, zeigte sich Richards pessimistisch. Die Kürzungen sind vorerst für ein Jahr vorgesehen, weitere Zuschüsse wurden daran geknüpft, ob PPFA Abtreibungen aus dem Leistungsangebot streicht. „Sicher nicht“, auch wenn Abtreibungen nur einen geringen Anteil bei den zur Verfügung gestellten Leistungen hätten und ohnehin nicht mit „Medicaid“-Staatsgeldern finanziert würden, stellte Richards bereits klar.

Eine Umfrage der Kaiser Family Foundation besagt laut Richards, dass sich 75 Prozent der US-Bevölkerung - darunter auch viele Republikaner -, gegen ein Ende der staatlichen Unterstützung für „Planned Parenthood“ ausgesprochen haben. Die Unsicherheit, wie es mit den Krankenversicherungen nun genau weitergeht, ist gerade für Frauen groß. Viele befürchten auch, dass Versicherungsanbieter künftig wieder ein „gender rating“ einführen dürfen, wonach Frauen höhere Versicherungsbeiträge als Männer bei gleicher Leistung bezahlen könnten.

Noch nie so wenige Menschen ohne Versicherung

Der „Affordable Care Act“ (ACA) - gemeinhin bekannt als „Obamacare“ - von 2010 war eines der umfangreichsten Gesetze aus der ersten Amtszeit von Ex-Präsidenten Barack Obama. Es verbot Versicherungen, Menschen mit Vorerkrankungen von einer Krankenversicherung auszuschließen. Zudem durften sich junge Leute bis zum Alter von 26 Jahren bei den Eltern mitversichern. Wenigverdienende bekamen Zuschüsse. Wer sich trotzdem nicht versicherte, musste ein Bußgeld zahlen.

Knapp 23 Millionen US-Amerikaner wurden durch das neue System, das eine der größten Hinterlassenschaften des früheren Präsidenten ist, zusätzlich versichert. Der Anteil der Bürger ohne Krankenversicherung sank auf einen historischen Tiefstand von unter zehn Prozent.

Abschaffung zentrales Wahlkampfversprechen

Jahrelang hatten die US-Republikaner gegen „Obamacare“ angekämpft. Deren Abschaffung war eines der zentralen Wahlkampfversprechen von US-Präsident Donald Trump. Er schritt gleich nach der Angelobung mit einem Dekret gegen die verhasste Gesundheitspolitik seines Vorgängers zur Tat.

Darin wurden die Behörden aufgefordert, jene „Obamacare“-Regeln nicht anzuwenden, die eine finanzielle Belastung für Bundesstaaten, Unternehmen oder einzelne Personen darstellen. Doch aus dem alten Ruf nach „repeal“ („Aufheben“) wurde bald ein „repeal and replace“ („Aufheben und Ersetzen“). Manche Republikaner sprachen sogar von einem „repeal and repair“ („Aufheben und Reparieren“).

Zwei Eckpunkte sollen bleiben

Vergangene Woche legte die Mehrheitsfraktion der Republikaner im Repräsentantenhaus dann einen Gesetzesentwurf mit dem Titel „American Health Care Act“ (AHCA) vor. Wesentliche „Obamacare“-Teile werden darin abgeschafft - allen voran die allgemeine Versicherungspflicht, wie sie „Obamacare“ erstmals in den USA vorgesehen hatte. Auch die Strafsteuern für Menschen ohne Krankenversicherung sollen der Vergangenheit angehören. An die Stelle des bisherigen Systems mit staatlichen Zuschüssen soll eine freiwillige Krankenversicherung treten, die mit altersabhängigen Steuernachlässen von 2.000 bis 14.000 US-Dollar (1.900 bis 13.250 Euro) im Jahr gefördert werden soll.

Allerdings wollen die Republikaner zwei zentrale Elemente des Systems beibehalten: Den Versicherungen soll es auch weiterhin verboten sein, Menschen mit Vorerkrankungen auszuschließen. Außerdem sollen junge Leute auch künftig bis zum Alter von 26 Jahren bei ihren Eltern mitversichert sein können. Durch das neue Modell soll der freie Markt wieder deutlich stärker ins Spiel kommen als bisher. Die Republikaner erhoffen sich davon eine allgemeine Senkung der Gesundheitskosten. Kostenschätzungen für ihr Modell legten sie allerdings ebenso wenig vor wie Angaben zu den angestrebten Versichertenzahlen.

Experten berechnen Folgen der Abschaffung

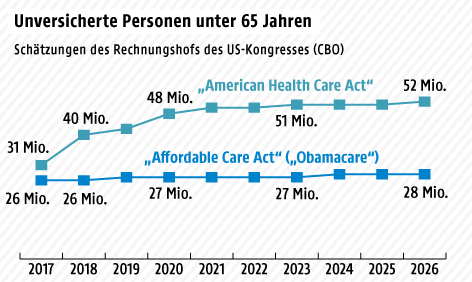

Die CBO-Haushaltsexperten nahmen die Gesundheitsreform bereits unter die Lupe und stellten eine detaillierte Modellrechnung der Auswirkungen einer Abschaffung von „Obamacare“ vor: Im Jahr 2026 wären ohne „Obamacare“ insgesamt 52 Millionen Bürger nicht versichert, mit „Obamacare“ läge ihre Zahl bei 28 Millionen.

Grafik: ORF.at; Quelle: cbo.gov

Auf den Staatshaushalt hätte die von den Republikanern geplante Reform positive Auswirkungen. Das Budgetdefizit würde bei Verabschiedung der Reform in den kommenden zehn Jahren zusammengerechnet um 337 Mrd. Dollar (316 Mrd. Euro) niedriger ausfallen als ohne Rücknahme von „Obamacare“.

Unsicherheit und Sorgen auch bei Republikanern

Gesundheitsminister Tom Price wies die Analyse „energisch“ zurück. Diese zeichne ein unvollständiges Bild des Plans, zu dem auch eine weitere Deregulierung des Versicherungsmarktes und das Recht auf Kauf einer Versicherung in einem anderen Bundesstaat gehörten. Und auch der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Paul Ryan, dem die Reformpläne großteils zugerechnet werden, zeichnete ein positives Bild der Pläne: „Wir wollen die Leute nicht zwingen, ein teures Rundumpaket zu kaufen. Die Menschen sollen mehr Auswahl haben und das bekommen können, was sie wollen und sich leisten können.“

Doch nicht alle Republikaner denken so, zumal die Zustimmungsrate für „Obamacare“ zuletzt die bisher höchste war - auch unter vielen republikanischen Wählern. Denn während jüngere, wohlhabendere Menschen von der Reform profitieren könnten, werden für Menschen mit niedrigem Einkommen die nun vorgesehenen Steuerbegünstigungen nicht reichen. Viele ältere, kränkere, ärmere Menschen werden sich im Modell der Republikaner vermutlich keine Krankenversicherung mehr leisten können. Bei Veranstaltungen in ihren Wahlkreisen wurden republikanische Parlamentarier zuletzt vielfach mit diesen Sorgen konfrontiert.

„Das ist ‚Obamacare light‘“

Auf der anderen Seite kritisierten mehrere erzkonservative Republikaner den Gesetzesentwurf als nicht radikal genug. Die Vorschläge glichen noch zu sehr dem bestehenden Versicherungssystem. „Das ist ‚Obamacare light‘, es wird nicht durchgehen“, sagte etwa Senator Rand Paul dem Fernsehsender Fox News. Im von den Republikanern dominierten Repräsentantenhaus gilt die Annahme des Entwurfs bisher zwar als sicher, im Senat könnte es - vor allem nach den Ergebnissen der Studie - dagegen knapp werden. Hier ist die republikanische Mehrheit mit 52 zu 48 Sitzen gering. Einen Fraktionszwang gibt es nicht.

Links: