Gesetzesentwürfe gehen in Begutachtung

Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ) will das Schulautonomiepaket der Regierung „jetzt durchziehen“, die Gesetzesentwürfe gehen nun in Begutachtung. Gute Ideen könnten im Begutachtungsprozess immer eingebracht werden, sagte sie bei einer Pressekonferenz am Freitag in Richtung Lehrergewerkschaft. „Aber die Eckpunkte stehen. Und die Eckpunkte sind nicht weiter verhandelbar.“

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Dem schlossen sich sowohl Staatssekretär Harald Mahrer (ÖVP) als auch die Landeshauptleute Wilfried Haslauer (ÖVP) und Peter Kaiser (SPÖ) an, die die Reform mitverhandelt hatten. Mahrer appellierte, sich vor den Neuerungen nicht zu fürchten. „Wenn wir in der Steinzeit alle in die Pampers gemacht hätten, als wir das Rad oder das Feuer erfunden haben, aus Angst, uns zu verbrennen, wären wir vermutlich damals ausgestorben.“

Im Zuge der Begutachtung würden Gespräche mit den Oppositionsparteien geführt, so Mahrer. Da ein Teil der Gesetze Verfassungsmaterien sind, ist entweder die Zustimmung der FPÖ oder der Grünen nötig. „Über ungelegte Eier zu sprechen macht keinen Sinn. Jetzt sind sie da.“

APA/Helmut Fohringer

Gute Stimmung bei der Präsentation - die Regierung will das Schulautonomiepaket „jetzt durchziehen“

Steiniger Weg zu Begutachtungsentwurf

Der Weg zum Begutachtungsentwurf war steinig: Bereits im November 2015 hatten die damalige Ministerin Gabriele Heinisch-Hosek (SPÖ) und Mahrer mit einigen Landeshauptleuten eine „Einigung“ verkündet. Diese war allerdings lediglich in Stichworten festgehalten und sorgte dementsprechend für weitere Diskussionen.

Ein knappes Jahr später, im Oktober 2016, präsentierten dann Hammerschmid und Mahrer ein schon detailliertes Papier und wollten dessen legistische Umsetzung „in den nächsten Tagen“ in Begutachtung schicken und im Dezember im Ministerrat beschließen. Stattdessen folgten weitere Detailverhandlungen, zuletzt reklamierte sich die Gewerkschaft in die Gespräche.

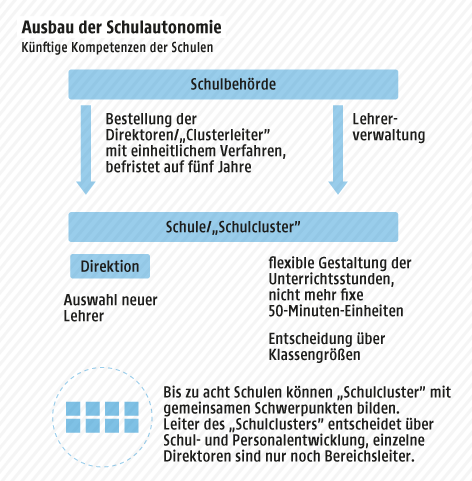

Zentrale Neuerung: Einführung von „Clustern“

Mit der Reform soll den Schulen mehr Autonomie eingeräumt werden. Zentraler Punkt ist die Möglichkeit des Zusammenschlusses von bis zu acht Schulen in „Clustern“ unter einer gemeinsamen „Clusterleitung“. So sollen etwa Ressourcen besser genutzt werden und Lehrer bei Bedarf auch an anderen „Clusterschulen“ unterrichten. Der „Clusterleiter“ soll einen Großteil der Verwaltung übernehmen, an den einzelnen Schulen soll es statt Direktoren nur Bereichsleiter geben, die mehr unterrichten. Dadurch frei gewordene Ressourcen sollen in Verwaltungspersonal investiert werden.

Grafik: APA/ORF.at; Quelle: APA

„Clusterleiter“ sollen mit Ressourcen jonglieren

Die „Clusterleiter“ (oder, wenn es keinen „Cluster“ gibt, die Direktoren) erhalten in bestimmten Bereichen mehr Rechte. So können sie etwa flexible Gruppengrößen festlegen, Klassenschülermindest- und -höchstzahlen sowie Teilungsziffern fallen weg. Dadurch frei werdende Ressourcen können in Maßnahmen wie Förderangebote und Teamteaching investiert werden. Auch die Auswahl von neuen Lehrern obliegt den „Clusterleitern“ bzw. Direktoren. Vereinheitlicht wird der Auswahlprozess der Schul- bzw. „Clusterleiter“. Durch mehr Autonomie soll auch die Zahl der Schulversuche stark eingeschränkt werden.

Landesschulräte werden Bildungsdirektionen

Der zweite Teil der Reform betrifft die Schulverwaltung. Diese bleibt in den Grundzügen gleich, es gibt weiter getrennte Zuständigkeiten und Instanzenzüge zwischen Bund und Land. Die Verwaltung soll allerdings - wie schon jetzt in den östlichen Bundesländern - unter einem gemeinsamen Dach erfolgen. Die Landesschulräte werden zu Bildungsdirektionen.

Statt eines amtsführenden Präsidenten bekommen sie einen Bildungsdirektor, der bestimmte Kompetenzen aufweisen muss und gemeinsam von Landeshauptmann und Bildungsministerin bestimmt wird. Der bisherige Vizepräsident wird abgeschafft, die Landesschulratskollegien werden durch Beiräte mit lediglich beratender Funktion ersetzt.

Das Schulautonomiepaket bringt auch zumindest einen Einstieg in eine Ressourcenzuteilung auf der Grundlage eines Sozialindex. Die Details müssen allerdings in einer Verordnung festgelegt werden. Wie bisher werden die Ressourcen an die Schulen auch künftig in einem zweistufigen Verfahren vergeben - zunächst vom Ministerium an die Bildungsdirektionen, die diese wiederum an die Schulen zuweist.

Für die Weitergabe an die Schulen sind dann die im Gesetz festgelegten Kriterien Schülerzahl, Bildungsangebot, sozioökonomischer Hintergrund, Förderbedarf, Alltagssprache der Schüler und regionale Bedürfnisse maßgeblich. Zum sozioökonomischen Hintergrund kann die Ministerin wiederum bestimmte Kriterien festlegen, die auf eine Bildungsbenachteiligung hinweisen, etwa den Bezug von Sozialhilfe und einen niedrigeen Bildungsgrad der Eltern.

Umsetzung in Etappen

Die Umsetzung der Reform soll in Etappen erfolgen. Erste „Leuchtturmschulen“, die Autonomiekonzepte bereits im Rahmen von Schulversuchen erproben, sollen bereits im kommenden Schuljahr damit beginnen können. Endgültig umgestellt sein werde das System aber erst in fünf bis zehn Jahren, so Hammerschmid. Die einzelnen Gesetze zur Autonomie treten 2017 bzw. 2018 in Kraft. Die neuen Bildungsdirektoren können ab 1. Jänner 2018 bestellt werden, die Bildungsdirektionen als neue Behörden mit Anfang 2019 eingerichtet sein.

Die Möglichkeit, dass sich die Landeshauptleute wieder per Landesgesetz zu Präsidenten der Bildungsdirektionen küren lassen, könnte übrigens durchaus genutzt werden. Haslauer ortete „durchaus Vorteile, die Präsidentschaft anzunehmen, vor allem wenn der Landeshauptmann die Bildungsagenden im Land wahrnimmt“. Derzeit ist der Landeshauptmann automatisch Präsident des Landesschulrats.

Lehrer pochen auf weitere Verhandlungen

Verwundert zeigte sich der oberste Lehrervertreter Paul Kimberger (FCG) von der Ankündigung Hammerschmids. Es sei vereinbart, dass man weiter nach einer sozialpartnerschaftlichen Einigung suchen werde, so Kimberger Samstagfrüh. Leider habe Hammerschmid in Zusammenhang mit dem Schulautonomiepaket bereits öfter Versprechen nicht gehalten, sagte Kimberger. So habe sie angekündigt, dass Schulen nur freiwillig Teil eines „Clusters“ werden sollen, im Gesetzesentwurf klinge das hingegen anders.

Für den Chef der ARGE Lehrer zeugt Hammerschmids Ankündigung zudem von schlechtem Stil. „Es gebietet eigentlich der Respekt, dass man diese Stellungnahmen ernst nimmt und gute Dinge aus der Begutachtungsphase in den Gesetzesentwurf einarbeitet.“ Und weiter: „Die Ministerin wird sich schwertun, eine Reform gegen den Willen der Betroffenen durchzusetzen“, warnte Kimberger.

Gesetzespaket soll kostenneutral sein

Das Schulautonomiepaket soll laut der im Begutachtungsentwurf enthaltenen „wirkungsorientierten Folgenabschätzung“ kostenneutral sein. Im Zeitraum bis 2021 soll höchstens eine Anschubfinanzierung von knapp zwei Mio. Euro erforderlich sein, die sich über die Laufzeit aber wieder ausgleiche, heißt es darin.

Mehrkosten für den Bund entstehen vor allem durch die von ihm zu entlohnenden neuen Bildungsdirektoren (die derzeitigen amtsführenden Landesschulratspräsidenten werden von den Ländern bezahlt, Anm.) sowie Zusatzplanstellen für Inklusiv- und Sonderpädagogik in den Bildungsdirektionen im Zuge der Neuregelung der Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs.

Link: