Provokation und Status

Mit Capitol Records hat im Jänner ein Titan der Musikindustrie seinen 75. Geburtstag begangen – ein mitunter etwas behäbiger Titan, dafür auch in stürmischen Zeiten robust. Was heute als gediegenes Label bekannt ist, begann 1942 als tollkühne Provokation.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Bis 1942 galt New York als die unumstrittene Musikhauptstadt der USA. Los Angeles, das war die Heimat der Filmindustrie. Dass Capitol es – höchst erfolgreich - wagte, dieses Kräfteverhältnis infrage zu stellen, öffnete die Tür für viele Bands, deren Hits um die Welt gingen. Capitol Records steht für die Sonne Kaliforniens, für den Surfsound der Beach Boys und die Rockklänge von The Band. Dabei wurde die unerhörte Idee von der eigenen Westküsten-Plattenfirma direkt aus der New Yorker „Tin Pan Alley“ exportiert. So wurde die 28. Straße in Manhattan genannt, die lange das pulsierende Zentrum der amerikanischen Musikindustrie war. Zwei der drei Capitol-Gründer lernten dort ihr Handwerk.

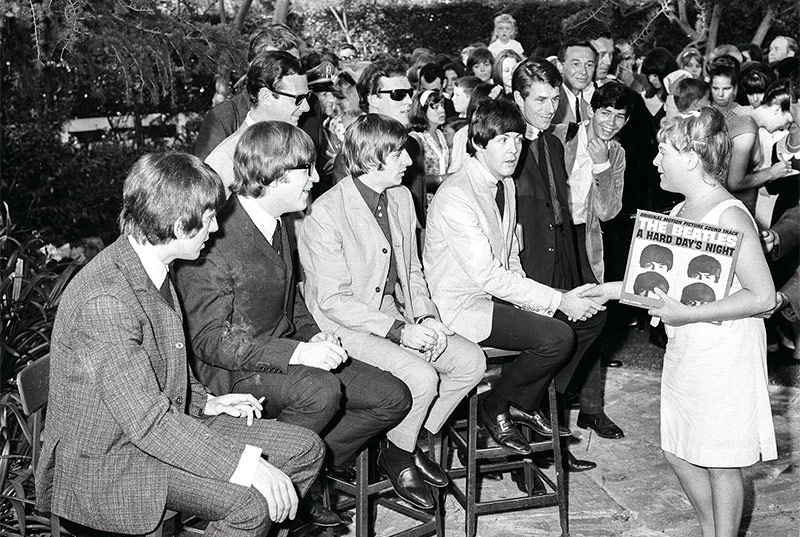

Capitol Photo Archives

Im August 1964 sind die Beatles auf Amerika-Tour. Hier begrüßen sie Fans bei einer Gartenparty in Los Angeles.

Songs mit Gershwin komponiert

Johnny Mercer hatte selbst einige Hits, B. G. „Buddy“ DeSylva wiederum komponierte mit George Gershwin. Lediglich der konservative Glenn Wallichs aus dem Mittleren Westen scherte da aus. Er sah Unterhaltungsmusik als Business und eröffnete unter seinem Namen das weltweit größte Geschäft, das ausschließlich Schallplatten verkaufte: Wallichs Music City. Dieser Mix aus innovativem Unternehmergeist und konservativer Einstellung sollte die Geschichte von Capitol Records prägen.

Das erste Indie-Label der Geschichte

Ab Mai 1942 ging man, anfangs in einem kleinen Büro über Wallichs Music City, daran, das Geschäftsmodell der Musikindustrie zu revolutionieren. Capitol war klein, beweglich und unabhängig: das erste Independent Label der Geschichte. Lokale Büros sorgten dafür, dass rasch ein eigenes Vertriebsnetz entstand. Zudem vergrößerte Wallichs sein noch kleines Imperium um eine eigene Schallplattenfabrik.

Taschen Verlag

Buchhinweis

Reuel Golden und Barney Hoskyns (Hg.): 75 Years of Capitol Records. Taschen Verlag, 492 Seiten, 99,99 Euro.

„Capitol punktete durch enorm begabte Talentscouts, und auch ihre PR-Strategie war völlig neu“, erklärt Reuel Golden, der Herausgeber von „75 Years Of Capitol Records“, im Interview mit ORF.at. Noch einen klugen Schachzug heckten die Musikmanager aus: Gratisvinyl für Journalisten und DJs. Capitol Records erfand die Promoplatte, und als erste Plattenfirma presste man in allen drei damals gängigen Geschwindigkeiten: 33 1/3, 45 und 78 Umdrehungen pro Minute.

Mit britischen Millionen in die Zukunft

13 Jahre nach der Gründung erzielte Capitol bereits Umsätze jenseits der 20-Millionen-Dollar-Marke. Für aufstrebende Künstler wurde das Label mit den vier Sternen über dem Konterfei des Washingtoner Kapitols zum Statussymbol. Nat King Cole und der Country-Sänger „Tennessee Ernie“ Ford zählten zu den Zugpferden. Als mit der britischen EMI ein neuer strategischer Partner auftauchte, zögerte man nicht. Fast alle Anteile wanderten in die Hände des umtriebigen EMI-Chefs Sir Joseph Lockwood.

„Dieser Schritt veränderte alles“, meint der Autor des Begleittextes zu „75 Years Of Capitol Records“, Barney Hoskyns, gegenüber ORF.at. „Es war aber auch gewagt, dass sich EMI auf diese Art in den amerikanischen Markt einkaufte.“ Innerhalb von nur fünf Jahren hatte EMI den Kaufpreis wieder erwirtschaftet - und, ganz nebenbei, die Grundlage für den Siegeszug der Beatles in den USA gelegt.

1750 Vine Street

Vine Street, Hausnummer 1750: Hier ragt der Capitol Tower seit April 1956 als weithin sichtbares Symbol der Musikindustrie 13 Stockwerke in den Himmel von Los Angeles. Capitol investierte die EMI-Millionen in das erste kreisförmige Bürogebäude der Welt. Zwei Millionen Dollar kostete alleine der Entwurf von Architekt Welton Becket, der auch drei topmoderne Aufnahmestudios vorsah.

Frank Sinatra nahm dort Songs wie „Night And Day“ auf. Der Turm wurde zum Architekturklassiker und zum weithin sichtbaren Symbol für die neue Dynamik der Musikindustrie. Heute gehört der „Plattenstapel in der Skyline von Hollywood“, wie ihn Sänger Beck Hansen in seinem Vorwort zum Buch nennt, zu den ikonischen Wahrzeichen einer Stadt, die für ihre eigene Geschichte oft nicht allzu viel übrig hat.

Am Puls des Mainstream

Ihr Geld macht die Firma in den ersten Jahren hauptsächlich mit braven Ohrwürmern. In den Chefetagen tummeln sich Manager im Nadelstreif, die hemmungslos auf „Unterhaltungsmusik für Normalverbraucher“ setzen, wie Hoskyns vermerkt. Auch Herausgeber Golden attestiert Capitol „ein besonderes Gespür für den Mainstream“. Sinatra, Duran Duran, MC Hammer, Garth Brooks und Katy Perry stehen über die Jahrzehnte stellvertretend für dieses Händchen, immer wieder den Massengeschmack zu treffen.

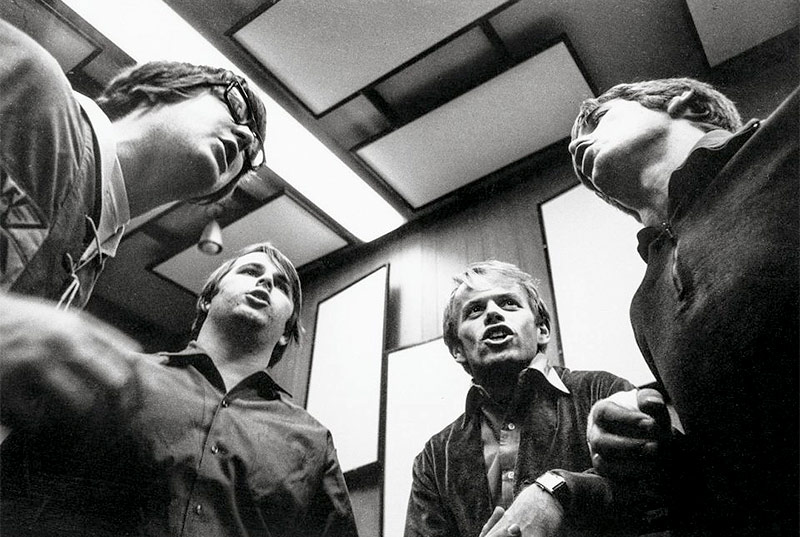

Capitol Photo Archives/George Jerman

Die Beach Boys bei den Aufnahmen für ihr bahnbrechendes Album „Pet Sounds“ im Jahr 1966

„Gute Treuhänder der eigenen Geschichte“

Alleine zwischen 1940 und 1960 stiegen die Plattenverkäufe in den USA um das Sechsfache, von 109 Millionen verkauften Tonträgern 1940 auf 600 Millionen im Jahr 1960. Das Geschäft lief so geschmiert, dass Capitol den neuen Beat überhörte. Elvis Presley wurde als zu wild abgewiesen, der neue Sound der Jugend fand in den Chefetagen im Capitol Tower keinen Anklang. Innerhalb weniger Monate wurde das Label hoffnungslos irrelevant für Teenager, die mit einem Surfbrett unter dem Arm und Rock ’n’ Roll in den Ohren in die Sixties aufbrachen.

Diese Dynamik prägte auch die folgenden Jahrzehnte. Capitol verschlief den musikalischen Weckruf der Hippies am Monterrey-Popfestival 1967. Bei Capitol trug man Einstecktücher im Anzug statt Blumen im Haar. Janis Joplin und andere angesagte Acts gingen oft lieber zur Konkurrenz, Capitol blieb die „Resteverwertung“, so Hoskyns.

Arcade Fire und TV on the Radio

Später wurde im Hip-Hop MC Hammer das kommerzielle Aushängeschild, und Garth Brooks führte die Country-Riege an - familienfreundliche Unterhaltungsmusik blieb das Hausrezept des Labels. Aktuell gibt es, vor allem auf den Sub-Labels Blue Note und Chess, immer wieder aufregende und international erfolgreiche Musiker wie Beck, Gregory Porter, Rosanne Cash, Arcade Fire und TV on the Radio.

Heute steht das Label für Tradition und das daraus gewonnene Selbstbewusstsein. Golden attestiert Capitol denn auch, „ein großartiger Treuhänder der eigenen Geschichte“ zu sein. Davon kann man sich auf 492 farbenfroh illustrierten Seiten überzeugen - 75 turbulente Jahre Musikgeschichte zum Nachlesen und Durchblättern.

Links:

David Baldinger, für ORF.at