„Fortschrittsfenster wird geschlossen“

Rund 170 Jahre wird es noch dauern, bis Frauen und Männer weltweit gleichgestellt sein werden, wie aus dem „Global Gender Gap Report“ hervorgeht. Im Jahr zuvor wurde noch mit „nur“ 118 Jahren gerechnet. Österreich kommt dabei im internationalen Vergleich nicht gut weg. Auch aktuelle Daten zeigen, dass das Durchbrechen der gläsernen Decke in Österreich auch im Jahr 2017 noch äußerst schwierig ist.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

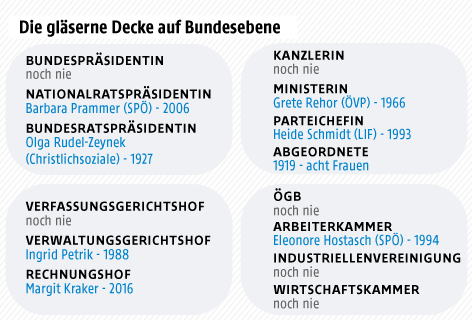

Dabei lohnt sich der Blick auf öffentliche Positionen - denn dort wie in der Privatwirtschaft sind Frauen viele Toppositionen bis heute völlig verschlossen. Die Bundespräsidentin, die Bundeskanzlerin oder die Verteidigungsministerin - das, was es anderswo zumindest schon einmal oder manchmal gab, wäre in Österreich ein Novum.

Manchmal scheint die gläserne Decke nach ersten Sprüngen sogar wieder zuzuwachsen. „Ich habe den Eindruck, dass das Fortschrittsfenster geschlossen wird, man kann fast nicht mehr von einem Backlash sprechen“, betont die Vorsitzende des Österreichischen Frauenrings, Sonja Ablinger, anlässlich des Internationalen Frauentags.

APA/ORF.at

Vier von 25: Bundesregierung mit Staatssekretärin und -sekretär und die Landeshauptleute

Wenige Ministerinnen

Viele Pionierinnenleistungen liegen schon lange zurück. Das Wahlrecht für Frauen konnte erst 1918 erkämpft werden, bis es zur Ernennung der ersten Bundesministerin (Grete Rehor, ÖVP) kam, dauerte es noch fast 50 Jahre. 1996 gab es mit Waltraud Klasnic (ÖVP) Österreichs erste Landeshauptfrau. Doch ein gutes Vorbild gibt die Politik auch heute oft nicht ab. Weder Bundespräsidentschaft noch Kanzlerschaft waren jemals in Frauenhand.

Unter den Mitgliedern der Bundesregierung gab es nach dem Tod von Frauen- und Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser (SPÖ) vorübergehend nur zwei Frauen. Am Dienstag wurde Pamela Rendi-Wagner, bisher Sektionschefin im Gesundheitsministerium, als Oberhausers Nachfolgerin bestätigt, am Mittwoch bereits angelobt. Auch wenn damit eine dritte Frau in die Regierung einzog, ist nur jedes fünfte Regierungsmitglied weiblich. Dazu kommt noch Staatssekretärin Muna Duzdar (SPÖ).

Grafik: ORF.at

Im Nationalrat sitzen aktuell 56 Frauen, das entspricht einem Anteil von 30,6 Prozent. Ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis weisen nur der Grüne Klub und das Team Stronach auf. Nur eine Frau und damit den geringsten Anteil (11,1 Prozent) gibt es bei NEOS. Laut dem Österreichischen Frauenring hatte bisher die Regierung unter Alfred Gusenbauer (SPÖ) mit 40 Prozent den höchsten Frauenanteil.

Nur im EU-Parlament ausgeglichen

Das Präsidentenamt im Nationalrat hat mit Doris Bures (SPÖ) eine Frau inne, auch im Bundesrat ist das zumindest im ersten Halbjahr 2017 der Fall. Insgesamt beläuft sich der Frauenanteil in der Länderkammer auf 31,1 Prozent, wie aus Dokumenten des Instituts für Parlamentarismus und Demokratiefragen hervorgeht. Immerhin herrscht im Europaparlament unter den insgesamt 18 österreichischen Abgeordneten Geschlechterparität.

Derzeit keine Landeshauptfrau

Als Faustregel gilt in der Politik offenbar: Je regionaler und lokaler, desto zäher halten sich die Männerbastionen und umso schwieriger ist es für Frauen. Zurzeit gibt es etwa keine Landeshauptfrau in Österreich - erst Ende April kommt mit Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) wieder eine Landeschefin ins Amt. Sie wird erst die dritte Frau sein, die ein Bundesland anführt - und die erste im flächenmäßig größten Bundesland Niederösterreich. Und wie das Beispiel Oberösterreich zuletzt zeigte, ist es auch im 21. Jahrhundert noch möglich, eine Landesregierung ganz ohne Frauen zu bilden. Auch Landtagspräsidentinnen gab es bisher vergleichsweise wenige - und in mehreren Bundesländern wurde noch nie eine Frau an die Spitze des Landesparlaments gewählt.

Die gläserne Decke in den Ländern seit 1918: Landeshauptfrau und Landtagspräsidentin sind bisher eine Seltenheit

Männerdomäne Lokalpolitik

Ein besonders männerdominiertes Pflaster ist offenbar die Kommunal- und Lokalpolitik. In ganz Österreich gibt es laut aktuellen Zahlen des Gemeindebunds in den insgesamt 2.100 Städten und Gemeinden nur 157 Bürgermeisterinnen. Damit ist der Frauenanteil mit 7,5 Prozent auf kommunaler Ebene am geringsten. Zuletzt kam auch erneut die Debatte über Quoten in Österreichs Politik aufs Tapet. Das Thema findet sich allerdings nicht in den aktuellen Neuerungen des Wahlrechts, sondern wird in eine gesonderte Enquete „ausgelagert“. Ob die Quote Zustimmung finden wird, bleibt abzuwarten.

„Gläserne Decken müssen löchrig werden“

Eine solche Politikquote befürwortet etwa Getraud Diendorfer vom Demokratiezentrum: „Je höher die Position, desto weniger Frauen sind zu finden.“ Diendorfer begrüßt im Gespräch mit ORF.at Vorschläge, etwa die Klubförderung an die Listenbesetzungen der Parteien zu knüpfen, denn Freiwilligkeit wirke nicht.

Sendungshinweis

Zum Frauentag präsentiert der ORF einen umfangreichen Schwerpunkt unter dem Motto „#einefüralle“ in allen Medien - mehr dazu in tv.ORF.at

„Es ändert sich vieles, wenn Frauen in Positionen kommen, wo sie Rolemodels sind. Das haben wir etwa bei den Ministerinnen gesehen. Da gab es erst nur Ministerinnen in soften Bereichen, inzwischen hatten wir auch schon eine Finanzministerin - leider noch keine Bundeskanzlerin oder Bundespräsidentin wie in anderen Ländern.“ Mitunter komme es zu Rückentwicklungen. „Aber es geht darum, dass die gläsernen Decken möglichst oft durchstoßen werden. Sie müssen löchrig werden“, sagt Diendorfer.

Riesige Lücke bei Gehältern

So wie in der Politik ist die Benachteiligung von Frauen auch auf dem Arbeitsmarkt noch deutlich. So ist Österreich eines der EU-Länder mit den größten geschlechtsspezifischen Lohnunterschieden (23 Prozent). Im vergangenen Jahr erntete Österreich deshalb herbe Kritik der EU-Kommission. Als Ursache für den großen „Gender Pay Gap“ machte EU-Sozialkommissarin Marianne Thyssen die fehlenden Kinderbetreuungsmöglichkeiten aus. „Man kann sagen: Frauen haben die Wahl, ob sie Vollzeit arbeiten gehen. Aber wenn sie keine Kinderbetreuungsmöglichkeit finden, haben sie keine Wahl.“

Zwar stieg die Erwerbsbeteiligung von Frauen, dadurch ging aber auch eine Erhöhung der Teilzeitquote einher. Frauen arbeiten zudem überwiegend in schlechter entlohnten Berufen, etwa im Handel oder Sozialwesen. In Führungspositionen sind sie nach wie vor unterrepräsentiert.

Grafik: ORF.at; Quelle: Arbeiterkammer

Kaum Frauen im Vorstand

Zu diesem Schluss kam zuletzt auch die Arbeiterkammer (AK) in ihrem neuen „Frauen Management Report“. Bei den Prokuristen der 200 größten österreichischen Unternehmen sind 15,8 Prozent Frauen, in der Geschäftsführung sind es nur noch 7,2 Prozent, und von den Vorstandsvorsitzenden sind überhaupt nur noch 3,6 Prozent Frauen. In 159 der 200 Unternehmen ist keine einzige Frau im Vorstand vertreten. Der Anteil der Frauen in den Geschäftsführungen ist in den vergangenen zehn Jahren auch nur um 2,2 Prozentpunkte gestiegen. EU-weit liegt Österreich damit an viertletzter Stelle - mehr dazu in oesterreich.ORF.at.

Die Regierung sieht im neu adaptierten Programm eine Frauenquote für die Aufsichtsräte von Großunternehmen ab 2018 vor. Derzeit würden nur 34 von Österreichs Top-200-Firmen eine 30-Prozent-Quote erreichen, so die AK. An der gesamten Börse schneiden die Unternehmen im Land noch schlechter ab.

„Je höher, desto intransparenter“

Die Koautorin des AK-Berichts, Christina Wieser, befürwortet im Gespräch mit ORF.at die Quotenpläne. Man sehe anhand der Zahlen stark, dass Spitzenpositionen immer noch vorwiegend Männern vorbehalten seien. „Mit jeder Stufe in der Hierarchie nimmt der Anteil an Frauen ab“, so Wieser. „Je höher der Posten, desto intransparenter läuft die Auswahl.“

Die geplanten Quoten sollten jedoch nicht ohne Sanktionsmöglichkeiten beschlossen werden, sagt Wieser. „Da gibt es unterschiedliche Bandbreiten, in Deutschland kann etwa bei Nichterfüllung der Quote die Wahl für nichtig erklärt werden. In anderen Ländern gibt es bei wiederholter Missachtung der Vorgaben Strafzahlungen, oder die Sitzungsgelder werden gestrichen.“

Schlechter als Burundi

Im aktuellen „Global Gender Gap Report“, der im vergangenen Oktober vom Weltwirtschaftsforum veröffentlicht wurde, wurden 144 Länder verglichen. Im Ranking rutschte Österreich bei der Gleichstellung von Frauen weiter ab: von Platz 37 auf 52. Davor liegen noch Länder wie Kasachstan, Bulgarien und Burundi.

Erfolge mit Quote

Wie eine Quote funktionieren kann, zeigt sich in den staatsnahen Unternehmen: Die Regierung hat sich 2011 verpflichtet, den Frauenanteil in Aufsichtsgremien der Unternehmen, an denen der Bund mit 50 Prozent oder mehr beteiligt ist, bis Ende 2018 auf 35 Prozent zu erhöhen. Die Quotenvorgabe gilt nur für die vom Staat gestellten Aufsichtsratsmitglieder.

Zuletzt lag dieser vom Bund verantwortete Frauenanteil in Aufsichtsräten staatsnaher Unternehmen sogar bei durchschnittlich 38 Prozent. Auch für den Öffentlichen Dienst gilt eine Quote, und zwar von 50 Prozent. Laut dem „Gender-Controlling-Bericht“ des Öffentlichen Dienstes von 2016 ist der Frauenanteil in hohen Positionen seit 2006 um 6,8 Prozentpunkte gestiegen und betrug zuletzt 34,5 Prozent.

Caecilia Smekal und Guido Tiefenthaler, ORF.at

Links: