Das Glück ist kein Vogerl

Aus der Frage, ob und wie man sein eigenes Glück gestalten kann, hat der österreichische Designer Stefan Sagmeister zuerst eine Ausstellung und dann einen Film gemacht. Im Interview mit ORF.at spricht er über die Peinlichkeit, sich selbst auf der Leinwand zu sehen, seine Heimatstadt New York und erklärt, warum die kritischsten Denker oft die dümmsten Nüsse sind.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

ORF.at: Herr Sagmeister, ist „The Happy Film“ aus einer Midlife-Crisis heraus entstanden?

Stefan Sagmeister: Als ich in Indonesien beschlossen habe, so einen Film zu drehen, ging es mir ausgezeichnet. Aber kurz danach ist eine langjährige Beziehung zu Ende gegangen, und meine Mutter ist gestorben, also eine große Krise. Da ich zu diesem Zeitpunkt 48 Jahre alt war, muss es wohl eine mittlere Lebenskrise gewesen sein.

ORF.at: Ein Manuskript, eine Liste, ein Plan – kann man die Suche nach dem Glück so systematisch und pragmatisch angehen, wie Sie es getan haben?

Sagmeister: Probieren kann man’s schon, aber funktionieren tut’s nicht.

ORF.at: Statt 18 Monate hat es sieben Jahre gedauert, bis der Film fertiggestellt war. Warum so lange?

Sagmeister: Weil ich nicht wusste, wie man einen Film macht, mein eigenes Können weit überschätzt habe und weil so ziemlich jede Katastrophe, die beim Filmemachen passieren kann, eingetreten ist.

ORF.at: Was war die größte Herausforderung an der für Sie ungewohnten Kunstform Film?

Sagmeister: Die Zeit und die Diktatur. Viel zu kurze Zeit, um etwas zu erzählen, viel zu viel Macht über das, was der Betrachter wirklich sieht. Das Gestalten eines Buches oder einer Ausstellung ist viel leichter.

ORF.at: Welche der drei Maßnahmen hat Sie unmittelbar am glücklichsten gemacht?

Sagmeister: Ich selber habe für den Film Meditation, kognitive Therapie und Drogen (Psychopharmaka) ausprobiert. Alle drei haben funktioniert, bei mir sicherlich die Psychopharmaka am stärksten.

ORF.at: Ist der Selbstversuch die beste Strategie, um glaubhaft zu sein?

Sagmeister: Beim Lesen der wissenschaftlichen Literatur ist mir aufgefallen, dass immer, wenn eine Wissenschaftlerin von ihrer eigenen Erfahrung gesprochen hat, ich an dem viel mehr interessiert war als an einer von derselben Wissenschaftlerin in Auftrag gegebenen Studie. Das war die Idee: es kommunzierbarer zu machen. Dass da kein wissenschaftlicher Film dabei herauskommen wird - bei einer Versuchsgruppe von eins - war von Beginn an klar.

ORF.at: Der Film gleicht einem Seelenstriptease. Gibt es im Nachhinein Dinge, die Ihnen peinlich sind, wenn Sie sie jetzt auf der Leinwand sehen?

Sagmeister: Viele, viele, viele. Ich konnte am Anfang kaum hinsehen. Dadurch, dass ich die Szenen aber beim Schneiden Hunderte Male gesehen habe, hab ich mich an die Peinlichkeit gewöhnt.

ORF.at: Gegen Ende des Films kamen Ihnen große Zweifel. Sind Sie trotzdem „happy“ mit dem Endprodukt?

Sagmeister: Ich bin da wie eine Fahne im Wind: Wenn Der Film gut aufgenommen wird, das heißt, wenn er entweder jemandem hilft oder jemanden entzückt, werde ich damit zufrieden sein. Falls nicht, dann waren die sieben Jahre wohl doch vergeudet. Gestern bei der Premiere in Bregenz war ich sehr zufrieden - das war allerdings ein Heimspiel.

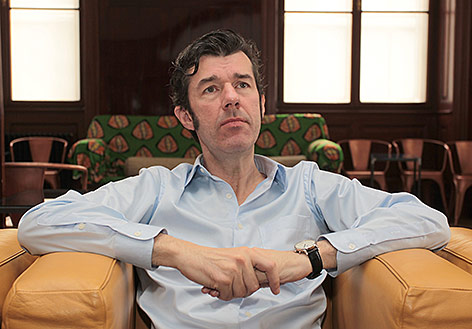

picturedesk.com/Kurier/Franz Gruber

Sagmeister will mit seinem Film „helfen und entzücken“

ORF.at: Ihre „Happy“-Projekte sind Popkultur im besten Sinn. Wollen Sie heutzutage lieber gefallen als provozieren?

Sagmeister: Es war mir auch als junger Gestalter schon sehr wichtig, dass unsere Arbeiten beim Publikum ankommen, das gehört zum Kern des Grafikdesigns. Wenn ich ein Cover für den Lou Reed gestalte, und die Lou-Reed-Fangemeinde dieses Cover schlecht findet, dann ist das ein schlechtes Cover, egal, ob ich es davor für gut empfunden habe. Mein Hang zur Provokation ist mit zunehmendem Alter sicher geringer geworden. Ich habe auch meine Meinung zum „kritischen Denken“ geändert. Mit 18 glaubte ich, dass das kritische Denken die wertvollste aller Denkarten wäre, heute meine ich, es ist die langweiligste und faulste: Wenn zehn Leute über ein Projekt diskutieren, ist die Person, die die größten Bedenken anmeldet, oft die dümmste Nuss.

ORF.at: Kann man Glück trainieren?

Sagmeister: Nicht mit einer einzelnen Methode. Das Leben ist zu vielschichtig und zu kompliziert, um ihm mit einer einzelnen Strategie beizukommen. Zwischen den zwei Sprichwörtern „Das Glück ist ein Vogerl“ und „Jeder ist seines Glückes Schmied“ bin ich allerdings näher beim Letzteren.

ORF.at: Ihr Koregisseur ist während der Dreharbeiten gestorben. Wie hat das Ihre Arbeit beeinflusst?

Sagmeister: Grundlegend. Ich habe einen Freund verloren. Ich hatte keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Ich musste das Filmemachen lernen. Ich kann’s jetzt ein bisschen. Ich werde keinen weiteren Film machen.

ORF.at: Was nützt es dem Volk, wenn das Streben nach Glück in der Verfassung verankert ist?

Sagmeister: Offensichtlich nicht sehr viel. Die USA haben dieses Streben in der Verfassung verankert, aber die Amerikaner sind - leicht - unglücklicher als die Österreicher.

ORF.at: Was für ein Verhältnis haben Sie zu Österreich? Sie wurden ja dieses Jahr zum „Auslandsösterreicher des Jahres“ gewählt.

Sagmeister: Meine Heimatstadt ist New York, aber ich fühle mich als Österreicher. Ich bin nicht jemand, der viel vermisst, aber meine Brüder und Schwestern gehen mir manchmal sehr ab. Ich besuche sie alle ungefähr sechsmal im Jahr, und sie kommen auch gerne nach New York.

ORF.at: Was ist das Tolle an New York?

Sagmeister: Es gibt dort viele Leute, die auf diversen Gebieten Außerordentliches leisten. Durch die freundlich Atmosphäre, die bei uns in Mitteleuropa oft als Oberflächlichkeit missverstanden wird, ist es relativ einfach, diese Leute kennenzulernen, mit ihnen zu sprechen und von ihnen zu lernen. Das Leben spielt sich auch im Winter auf der Straße ab, es wird geküsst, getanzt und geschrien.

Polyfilm

„Sagmeister & Walsh“: Mit der Designerin Jessica Walsh betreibt Sagmeister eine der erfolgreichsten Agenturen von New York

ORF.at: Was ist das Konzept hinter Ihren Auszeiten, und wann und wo nehmen Sie Ihre nächste?

Sagmeister: Dies sind Experimentierjahre, in denen ich all das ausprobiere, für das in den normalen Arbeitsjahren keine Zeit zu bleiben scheint. Bisher war jedes Jahr verschieden: Das erste Jahr war ich alleine in New York City, verbrachte viel Zeit mit Nachdenken und mit wenigen ausgeführten Arbeiten als Resultat. Das zweite Jahr in Indonesien, zu fünft in einer Handwerkskultur, ergab einige fertiggestellte Projekte. Eines der Hauptresultate der Auszeitjahre ist die Tatsache, dass ich nach fast 30 Jahren meinen Beruf immer noch als sehr vergnüglich empfinde. Ich bin derzeit auf Sabbatical. Es begann am 1. Oktober, und ich werde es an drei verschiedenen Orten verbringen: Mexico City, Tokyo, Bregenzer Wald.

ORF.at: Ihre Werke erinnern an die Arbeiten der Künstlerin Miranda July. Wäre da ein gemeinsames Projekt denkbar?

Sagmeister: Ich bin ein großer Fan von der Miranda, habe sie bisher aber leider nicht getroffen.

ORF.at: War es schwierig, im Film so offen über Ihre gescheiterten Beziehungen und Ihre vermeintliche Bindungsangst zu sprechen?

Sagmeister: Nein, weil dies in Therapiestunden geschah. Es lief eine Kamera mit, an diese gewöhnt man sich schnell und vergisst darauf.

ORF.at: War es Zufall, dass Sie sich in jeder der drei Phasen verliebt haben?

Sagmeister: Ja, das war natürlich nicht geplant, hatte aber indirekt mit dem Film zu tun. Die Veza hat sich sicher auch deshalb in mich verliebt, weil ich an dem Film - mit einem für sie interessantem Thema - gearbeitet habe.

ORF.at: Sind Sie noch mit Veza zusammen?

Sagmeister: Nein, wir sind gut befreundet.

Das E-Mail-Interview führte Sonia Neufeld, ORF.at

Links: