Einkommen in Österreich sanken

Arbeiten, sparen, zu Wohlstand kommen. Die Generationen der Nachkriegszeit konnten dank des Wirtschaftswunders auf eine stabile Zukunft bauen. Diese Entwicklung ist heute nicht mehr verlässlich. Im Gegensatz zu ihren Eltern können die jüngeren Alterskohorten in Europa und den USA ihren Lebensstandard nur mehr schwer oder gar nicht verbessern. Auch in Österreich weise die Dynamik in die falsche Richtung, so der Chef der Statistik Austria.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

In den USA waren nach dem Krieg noch 92 Prozent der Kinder wohlhabender als ihre Eltern. Unter den 1980 Geborenen sind es nur mehr 50 Prozent, wie jüngst eine US-Studie über den „Verblassenden amerikanischen Traum“ konstatierte. Die Untersuchung stammt von zwei US-Forschern von den Universitäten Harvard und Berkeley. Sie zeigt, dass nur noch im unteren Einkommensdrittel eine Mehrheit Einkommenszuwächse verzeichnet. Von Jahrzehnt zu Jahrzehnt habe sich die Situation verschlechtert, die Mittelschicht habe mehrheitlich einen Abstieg erlebt.

„Eine abgehängte Generation“

Auch in Europa ist das Versprechen eines steten Aufstiegs, an dem sich die Generation der Baby-Boomer, die Alterskohorte der Mitte der 1950er bis Mitte der 1960er Jahre Geborenen, orientierte, nicht mehr flächendeckend aufrecht. Europas Wirtschaft erholt sich langsam von der Wirtschaftskrise. Doch vor allem bei den Jungen kommt der Aufschwung kaum an.

„Das Wohlstandsversprechen gilt nur mehr teilweise, wenn man ehrlich ist. Gerade in bestimmten Regionen in der EU, in den südeuropäischen Krisenstaaten, gilt es nicht mehr. Da ist eine komplette Generation sozial abgehängt“, sagt Daniel Schraad-Tischler von der deutschen Bertelsmann-Stiftung gegenüber ORF.at. Sein Institut gab im November wieder den jährlichen Gerechtigkeitsindex heraus.

Social Justice Index

Seit 2008 werden jährlich anhand von 36 Kriterien die Teilhabechancen der Bürger in 28 EU-Staaten untersucht. Hier werden sechs Dimensionen sozialer Gerechtigkeit betrachtet: Armut, Bildung, Arbeitsmarkt, Generationengerechtigkeit, gesellschaftlicher Zusammenhalt und Nichtdiskriminierung sowie Gesundheit.

Junge als die großen Verlierer

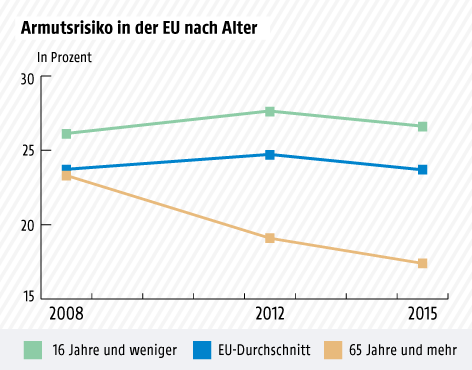

In Griechenland, Italien, Spanien und Portugal sind rund eine Million Kinder und Jugendliche mehr von Armut sowie sozialer Ausgrenzung bedroht als noch 2008. Laut Bertelsmann-Stiftung sind sie die großen Verlierer der Wirtschaftskrise.

In Spanien und Griechenland betrage zudem die Jugendarbeitslosigkeit noch immer beinahe 50 Prozent, die Gruppe der NEET („Not in Education, Employment or Training“ - nicht in Ausbildung, Arbeit oder Schulung) liege bei Italiens Jungen bei einem Drittel, sagt Schraad-Tischler. „Das sind junge Menschen ohne Perspektiven, und das bleibt auch auf absehbare Zeit so.“

Grafik: APA/ORF.at; Quelle: Eurostat/Bertelsmann Stiftung

Bildung als Knackpunkt

Österreich und Deutschland stünden in Sachen soziale Gerechtigkeit aber nach wie vor gut da: Von den EU-28 belegen die beiden Länder Rang sechs (Österreich) und sieben. Es gebe aber auch in diesen beiden wohlhabenden Ländern große Probleme: So sei der soziale Hintergrund eines Kindes immer noch ausschlaggebend für seinen späteren Bildungserfolg.

Ganz ähnlich sieht das der Chef der Statistik Österreich, Konrad Pesendorfer. Für ihn sind Investitionen in Bildung und Forschung eng mit der Entwicklung Österreichs verknüpft: „Es geht um die Dynamik des Wohlstands. Das Wirtschaftswachstum lag bis 2011 immer über dem EU-Schnitt, danach haben wir eingebüßt.“ 2015 habe es nur mehr ein reales Wachstum von einem Prozent gegeben, weniger als der EU-Durchschnitt. „Es müssen Weichenstellungen vorgenommen werden, wir sollten nicht die Werkbank Europas sein, sondern am High Technology End.“ Man müsse große Teile der Bevölkerung mitnehmen und früh bei der Bildung ansetzen, so Pesendorfer gegenüber ORF.at. „Wenn man sich die PISA-Ergebnisse ansieht, brauchen wir bei der Bildung den großen Sprung nach vorn.“

„Nicht auf Autopilot schalten“

Die Perspektive, Wohlstand zu erreichen, sei heute eine andere als in der Nachkriegszeit: „Damals war der Lebensstandard viel schlechter als heute, seither wurde viel an Wohlstand erzeugt, das Wohlstandsversprechen wurde eingehalten. Heute ist das Niveau viel höher, die Steigerungsmöglichkeiten sind nicht mehr so vorhanden wie damals.“

Österreich sei das viertreichste Land in der EU, beim BIP pro Kopf stünden nur Luxemburg, Irland und die Niederlande vor Österreich. „Unter den Klassenbesten ist es aber schwer, sich noch zu verbessern. Die Herausforderung ist, die Stellung in einer von Veränderung geprägten Gesellschaft zu halten, und nicht auf Autopilot zu schalten“, so Pesendorfer.

Sinkende Einkommen als Warnung

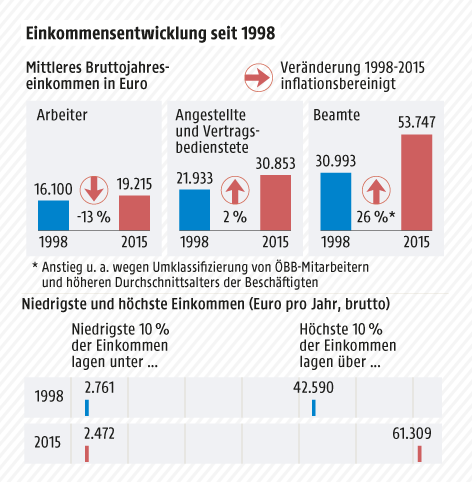

„Wir befinden uns auf hohem Niveau. Aber die Dynamik lässt schon die Warnleuchten blinken.“ Gemeint ist damit etwa die Entwicklung der Haushaltseinkommen, die zum dritten Mal in Folge sanken. Auch die Kluft zwischen hohen und geringen Einkommen blieb in den vergangenen Jahren unverändert.

Grafik: APA/ORF.at; Quelle: APA/Rechnungshof

Wie der jüngste Einkommensbericht des Rechnungshofs zeigt, mussten Wenigverdiener große Reallohnverluste hinnehmen: Die zehn Prozent der Bevölkerung, die die niedrigsten Einkommen beziehen, müssen inflationsbereinigt mit 65 Prozent von dem auskommen, was ihnen 1998 zur Verfügung stand. Die sinkenden Einkommen seien ernst zu nehmen, so Pesendorfer. „Wir haben beste Voraussetzungen, aber das ist keine gesicherte Bank.“

„Es gibt Abstiegsängste und Frustration“

Die US-Studie zu den sinkenden Wohlstandsperspektiven hielt auch fest: In den Industriegebieten im mittleren Westen der USA, wo die Mehrheit sogar Einkommen verloren hat, schnitt Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl besonders gut ab. Auch Schraad-Tischler und Pesendorfer sehen einen Zusammenhang zwischen der Wohlstandsfrage und den jüngsten Erfolgen populistischer Bewegungen in Europa.

„Es gibt einen wachsenden Teil von Menschen, die sich von der Politik, den Eliten, dem System nicht mehr mitgenommen fühlen. Es gibt Abstiegsängste und Frustration, ob das jetzt der Realität entspricht oder nicht“, sagt Schraad-Tischler.

Laut Pesendorfer kommt hinzu, dass „es die ewige Kurve nach oben, das, was früher von der Politik anbietbar war, nicht mehr gibt“. Der eigene Wohlstand werde einem selbst zugeschrieben, man habe ihn ganz allein erreicht, ohne daran zu denken, dass die Rahmenbedingungen dafür nicht zuletzt von der Politik geschaffen worden seien. „Gleichzeitig sieht man die harschen Auseinandersetzungen in der Politik. Das kann dazu führen, dass ein grundsätzlicher Wandel gewünscht wird, auch ohne genaues Ziel. Es ist Protest, nicht für, sondern gegen etwas.“

Caecilia Smekal, ORF.at

Links: