Kaum Fortschritte bei Fraueneinkommen

Die Gehaltsschere in Österreich geht weiter auf. Während die niedrigen Einkommen sinken, steigen die hohen. Arbeiter mussten seit 1998 gar einen Reallohnverlust von 13 Prozent hinnehmen, wie aus dem Einkommensbericht 2016 hervorgeht, den der Rechnungshof (RH) veröffentlichte. Frauen verdienen weiter weniger als Männer.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Der umfangreiche RH-Band wird seit 1998 alle zwei Jahre erstellt und wertet mehrere Datenquellen aus, darunter die Lohnsteuerdaten und den Mikrozensus der Statistik Austria. Der aktuelle Bericht bezieht sich auf die Jahre 2014 und 2015.

Inflation frisst Einkommenszuwachs

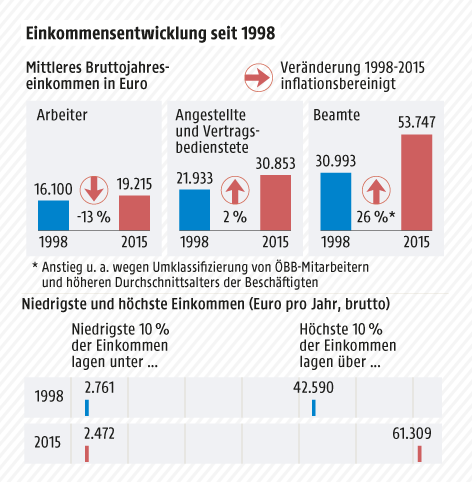

Rund 4,23 Millionen Personen waren im Vorjahr unselbstständig erwerbstätig, Lehrlinge ausgenommen. Das mittlere Bruttojahreseinkommen betrug 26.678 Euro. Bei Arbeitern lag dieses Medianeinkommen bei 19.215 Euro. Das ist zwar auf dem Papier mehr als 1998 (16.100 Euro), doch um die jährliche Teuerungsrate bereinigt bleibt den Arbeitern nun real 13 Prozent weniger.

Grafik: APA/ORF.at; Quelle: APA/Rechnungshof

Der Rechnungshof weist darauf hin, dass die jährlichen Einkommenszuwächse der Arbeiter seit 1998 nur in fünf von 17 Jahren über der Inflation lagen, zuletzt 2014 und 2015. „Insgesamt reichte das aber bei Weitem nicht aus, um das Niveau des Basisjahres 1998 zu halten“, heißt es im Bericht.

Wenigverdiener mit großen Verlusten

Dass die Kluft zwischen Gut- und Schlechtverdienern weiter gewachsen ist, zeigt sich auch anhand der niedrigsten und höchsten zehn Prozent aller Einkommen. Die niedrigen Einkommen fielen „sehr stark ab“, selbst nominal. 1998 betrug der Wert, unter dem die niedrigsten zehn Prozent der Bruttojahreseinkommen lagen, 2.761 Euro. Bis 2015 sank er auf 2.472 Euro.

Bereinigt um die Inflation ergibt das einen Rückgang auf 65 Prozent des Vergleichswertes von 1998. Besonders stark fiel der reale Einkommensverlust ab 2008, also der Zeit der Finanzkrise, aus. Ungleich stärker sanken dabei die Einkommen der wenig verdienenden Männer. Im Gegensatz dazu kletterte der Wert, über dem die zehn Prozent der Bezieher der höchsten Einkommen liegen, nominal um 44 Prozent von 42.590 auf 61.309 Euro, was auch real ein Plus von vier Prozent bedeutet.

Angestellteneinkommen stabil

Die Bruttorealeinkommen der Angestellten blieben seit 1998 annähernd gleich, jene der Beamten stiegen um 26 Prozent. Ein Angestellter oder Vertragsbediensteter verdiente 2015 im Mittel 30.853 Euro nach 21.933 Euro 1998.

Ein Beamter kam im Vorjahr auf ein Medianeinkommen von 53.747 Euro (1998: 30.993 Euro). Der massive Anstieg bei den Beamten hat allerdings auch damit zu tun, dass die ÖBB-Bediensteten nicht mehr als Beamte gelten. Außerdem verschob sich bei den Staatsdienern der Mittelwert, da - nicht zuletzt durch den Rückgang der Pragmatisierungen - das Durchschnittsalter der Beschäftigten gestiegen ist, womit sie gemäß Gehaltsschema auch mehr verdienen.

Frauen weiterhin benachteiligt

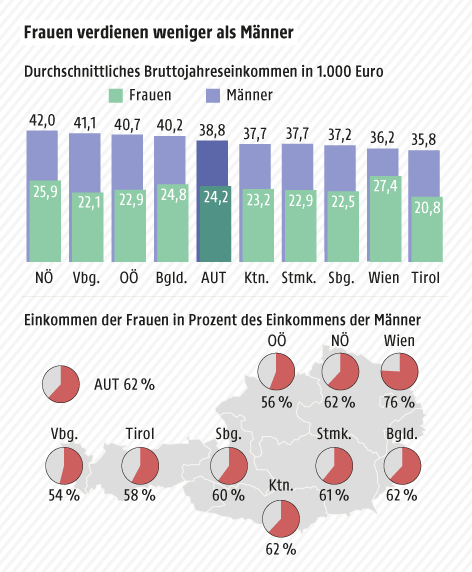

Zwischen Männern und Frauen bewegt sich die Einkommensschere kaum: „Frauen verdienen nach wie vor und in allen Beschäftigungsgruppen deutlich weniger als Männer“, so das RH-Fazit. 2015 betrug das mittlere Einkommen der Frauen 62 Prozent des mittleren Männereinkommens. Im öffentlichen Bereich war der Einkommensnachteil mit 77 Prozent bei den Vertragsbediensteten und 95 Prozent bei den Beamtinnen deutlich schwächer ausgeprägt.

Grafik: APA/ORF.at; Quelle: APA/Rechnungshof

Die größten Unterschiede gab es bei Arbeiterinnen (43 Prozent) und Angestellten (51 Prozent). Ein Teil der Einkommensdifferenz lasse sich auf Teilzeitarbeit der Frauen zurückführen, so der Rechnungshof. Aber auch wenn nur ganzjährig Vollzeitbeschäftigte verglichen werden, liegt das mittlere Bruttojahreseinkommen der Frauen in der Privatwirtschaft bei weniger als 70 Prozent des mittleren Männereinkommens. In Vorarlberg, Tirol und Oberösterreich ist die Kluft am größten, in Wien am kleinsten.

Grüne: "Ungleichheit hat zugenommen

Bruno Rossmann, Budgetsprecher der Grünen, sagte angesichts des Berichts: „Die Ungleichheit hat in Österreich dramatisch zugenommen.“ Er forderte die Regierung angesichts der geplanten Überarbeitung des Koalitionsabkommens zur Korrekturen auf und nannte die Einführung von Mindestlöhnen, auch für Teilzeitbeschäftigte, und die verteilungsgerechte Abschaffung der kalten Progression.

Bei der letzten Steuerreform habe die obere Hälfte der Einkommen 80 Prozent des Entlastungsvolumens erhalten. Zudem forderte er eine grundlegende Änderung der Steuerstruktur, auch „Reiche und Superreiche sollen einen fairen Beitrag zahlen“.

SPÖ will mehr Lohntransparenz

Frauenministerin Sabine Oberhauser (SPÖ) sieht bei der Bekämpfung der Lohnschere zwischen Frauen und Männern Fortschritte. Bei den Vertragsbediensteten lägen die Unterschiede „dank klarer und transparenter Einstufungen“ bei sieben Prozent, bei Angestellten hingegen bei 33 Prozent. „Lohntransparenz ist daher das Gebot der Stunde“, so die Frauenministerin. Schützenhilfe erhielt sie von der SPÖ-Bundesfrauenvorsitzenden Gabriele Heinisch-Hosek, die ein innerbetriebliches Lohntransparenzgesetz für die Privatwirtschaft anstrebt.

Links: