Wie man nicht zugrunde geht

Mit der Graphic Novel „Die Leichtigkeit“, die kürzlich im Carlsen Verlag erschienen ist, hat die Künstlerin und ehemalige „Charlie Hebdo“-Mitarbeiterin Catherine Meurisse ihre Erfahrungen nach dem Anschlag auf die Redaktion des Satiremagazins im Jänner 2015 verarbeitet. Ein berührendes Zeugnis kreativer Traumabewältigung und ein Plädoyer für die furchtlose Freiheit.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Auf manchen Bildern in Meurisses neuer Graphic Novel, ihrer ersten Veröffentlichung im deutschsprachigen Raum, ist nichts zu sehen. Nicht, weil Meurisse undeutlich gezeichnet hätte. Sondern weil die Bilder leer bleiben sollen: Ein Versuch, etwas Unaussprechliches auszudrücken, ein Gefühl der Leere sichtbar zu machen.

Zehn Jahre lang war die 36-jährige Französin im Team von „Charlie Hebdo“ tätig und hat dort die Pressezeichnung perfektioniert: klare Striche, keine Überfrachtungen, pointierte Skizzen mit Anleihen an der Karikatur. Rahmen verwendet sie selten und oft erhellen nur einzelne, gezielte Farbtupfer die Schwarz-Weiß-Zeichnungen. Es sei denn, Emotionen nehmen überhand: Dann erleuchten ganzseitige Aquarellbilder in einem Farbenspektrum von Grell bis Pastell.

Blockiert von der Trauer

Nach dem Anschlag auf das Büro des Satiremagazins wusste Meurisse nicht mehr, wie sie weiterarbeiten sollte: Die Trauer blockierte sie, vor allem aber auch der Zorn. Vom Prozess, in dem sie sich durchrang, ihre Emotionen kreativ zu verarbeiten, zeugt „Die Leichtigkeit“.

Catherine Meurisse

Meurisse am Morgen des Anschlags: ein grüner Mantel als Tarnkappe inmitten des Grauens

In einer Sequenz sieht man Meurisse durch die gespenstisch leeren Räume eines Museums laufen. Die Kunst ist verschwunden. Wo ist sie hin, die Schönheit? Meurisse zeichnet sich selbst im Großteil des Buches in klaren Umrissen, dünn und durchschnittlich, mit Glubschaugen und dicker Nase, innerhalb ihrer Körperlinien weiß, farblos, blank. In jener Museumsszene trägt sie aber einen halblangen tannengrünen Mantel, denselben, den sie am Morgen des Attentats angehabt hat, als sie verschlafen hatte und zu spät vor dem Büro angekommen war.

„Geh nicht rauf“, riefen ihr Passanten vor dem Tor schon zu: „Da oben wird geschossen.“ Meurisse versteckt sich an jenem Morgen um die Ecke des Redaktionsgebäudes, ihr Mantel wirkt wie eine Tarnkappe inmitten des Grauens, das sie erst nur ahnen kann, aber dann Gewissheit erfährt: Fast alle ihre Kollegen, ihre Freunde sind getötet worden, viele verletzt. Darunter Philippe Lancons, der später das berührende Vorwort für dieses Buch schreiben wird.

Wer ist Charlie?

In demselben tannengrünen Tarnmantel also läuft Meurisse Tage danach schnurgerade durch die kahlen Museumswände hindurch, bis sie an Edvard Munchs Gemälde „Der Schrei“ nicht so ohne Weiteres vorbei kann und daneben in die Mauer eintaucht und sich von ihr verschlucken lässt. Sie will die Schönheit suchen, will wieder etwas fühlen, am besten wie Stendhal, das ekstatische Glücksgefühl, in das einen Kunst versetzen kann. Doch sie vermag nichts zu zeichnen. Noch nicht.

Catherine Meurisse

„Alle sagen Je suis Charlie. Aber wer bin ich?“

Da findet sie sich hinter einem Stahlgitter wieder: Auf der anderen Seite ihre Zeichenkunst, die sie von heute auf morgen verlernt zu haben scheint. Meurisse zeichnet sich in einem Bild ohne Hände. So kann sie auch die Produkte im Supermarkt nicht angreifen, auf denen die Parole prangt: „Je suis Charlie“. Die Kaffeetasse, den Minipullover eines Dackels, ja selbst das Plastiksackerl, mit dem das Dackelherrchen das Häufchen wegmacht. Unter ein Bild schreibt sie: „Alle sagen Je suis Charlie. Aber wer bin ich?“

Von der Schönheit, alleine Brot zu kaufen

Der Dissoziation, diesem posttraumatischen Zustand versucht sie mit allen Mitteln entgegenzuwirken, aber nicht einmal beim Sex spürt sie sich noch. Rührend-ironisch ihre Besuche bei einem Psychiater, bei dem plötzlich einer der Attentäter auf der Couch liegt. Man attestiert ihr eine Erinnerungsamnesie. Und sie weiß tatsächlich nicht mehr, wie sie zurückfinden soll zur Leichtigkeit und zum Humor. Eines scheint sicher: Das Wort allein vermag keine Lösung zu sein.

Buchhinweis

Catherine Meurisse: „Die Leichtigkeit“. Carlsen Verlag, 144 Seiten, 20,60 Euro.

Als Vorsichtsmaßnahme werden den überlebenden Mitarbeitern nach dem Attentat Polizisten und Sicherheitsleute zur Seite gestellt. Etwas, das Meurisse als absurd erlebt: „Von unserem gepanzerten Bus aus sieht man das Meer. Die Menschenmenge ist ein Meer. Einer der Polizisten steckt mir seine Telefonnummer zu. Ich will eigentlich nur alleine Brot kaufen gehen. Darf ich mich nur noch mit ihm bewegen?“

„Ein Schlag voll in die Fresse“

Nicht nur hier greift Meurisse die große Verunsicherung auf, die nicht nur die unmittelbar Betroffenen erfasst, sondern die wie eine Welle durch die Bevölkerung weit über Landesgrenzen hinaus schwappt: ein diffuses Gefühl der Bedrohung, eine Angst. Angst aber macht unfrei, Angst paralysiert, das erfährt Meurisse am eigenen Leib, im eigenen Kopf, und sie will sich freikämpfen. Sie kramt das Credo des langjährigen Herausgebers Francois Cavanna hervor: „Eine gute Pressezeichnung ist wie ein Schlag voll in die Fresse.“ Daraus bastelt sie sich ihr Selbstheilungsrezept: Furchtlos sein, gemeinsam lachen, sich mit Schönheit umgeben, um wieder zu sich zu kommen.

Catherine Meurisse

Ein diffuses Gefühl der Bedrohung machte sich nach dem Anschlag in der Bevölkerung breit

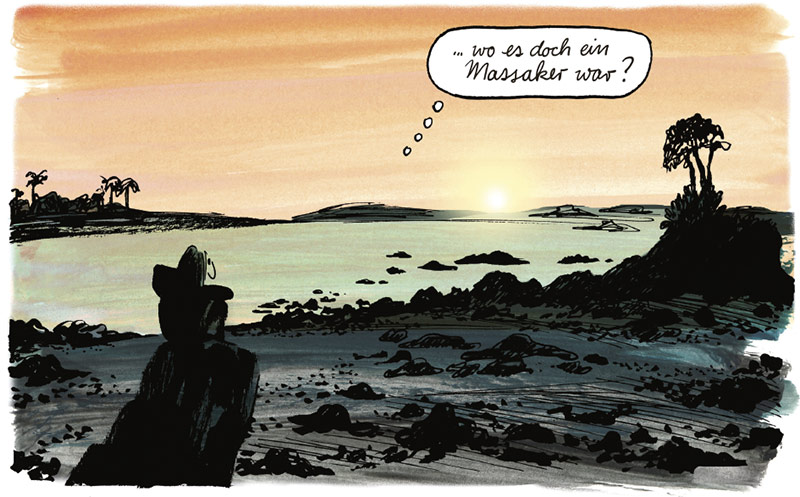

So sucht sie um Asyl an in der Villa Medici in Rom, die auch als Künstlerresidenz dient. Als sie die Statuen im Palazzo Massimo in Rom betrachtet, sieht sie in ihnen die verstümmelten Körper der Opfer von „Charlie Hebdo“. Sie flaniert durch das Forum Romanum, lässt sich durch Kirchen und Galerien treiben. Bewusst und doch wie nebenbei lässt sie Assoziationen zu zwischen brutalen Gewalttaten der antiken Mythologie und dem Massenmord durch Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) später im Bataclan-Theater am 13. November 2015.

Aber auch der Vergleich einer nach oben offenen Kirchenkuppel mit einem Darmausgang gelingt Meurisse spielerisch: Angesichts eines eindeutigen Deckenfreskos Michelangelos in der Sixtinischen Kapelle stellt sie erstaunt fest: „Der Arsch Gottes ist seltsamerweise noch nie zensuriert worden.“

Verstörung ist Lebendigkeit

Ganz klar besteht auch für Meurisse gemäß „dem Geist von Charlie Hebdo“ die Arbeit eines Künstlers darin, über das hinauszugehen, was gemeinhin gedacht oder gesehen wird. „Wenn Satire verstört, dann umso besser“, sagt Meurisse selbst. „Das spricht dafür, dass man Gefühle empfindet und Betroffenheit. Es zeigt, dass man lebendig ist.“

Ihrem Buch hat sie ein Zitat von Friedrich Nietzsche vorangestellt: „Wir haben die Kunst, damit wir nicht an der Wahrheit zugrunde gehen.“ Mit „Die Leichtigkeit“ hat Meurisse – und haben ihre Leser - ein intimes Zeugnis, das teilhaben lässt an ganz persönlichen Zweifeln. Zeichnungen, die über ihre Autorin hinausgehen und damit auch zeigen, dass sie ihre Kraft zurückgewonnen hat. Und dass es eine Gemeinschaft von Menschen gibt, für die Schönheit eine Zuflucht darstellt, und für die Freiheit, nicht Angst, erstrebenswert ist.

Alexandra Zawia, für ORF.at

Link: