Unter der „Wünschelrute des Schicksals“

Haben der Blick ins All und das Lesen am Himmelsfirmament immer schon die Klärung von Schicksalsbestimmungen versprochen? Oder bemisst sich vor der Kulisse des Himmels ohnedies nur die menschliche Kleinheit? Es waren ja die Dichter, wie etwa Jean Paul in „Titan“, der die Milchstraße wie eine „Wünschelrute“ über das Schicksal zweier Liebender herunterbog, die dem Menschen den Hauch der Ahnung von der Unendlichkeit in Herz und Kopf verpflanzten. Doch dass das unendliche All rund um den Menschen sinnhaft - oder eben von göttlicher Hand wohl und gut geordnet ist -, war in der Geschichte der abendländischen Kultur keine Selbstverständlichkeit.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Geht man davon aus, dass der Stern von Bethlehem von so etwas wie dem schicksalshaften Eingriff Gottes in den Lauf der Dinge kündet, dann aktualisiert sich in dieser Erzählung eine antike Vorstellung von der Ansicht des Kosmos als einer „vollkommenen Ordnung“, in der dem Menschen doch eine zentrale Stellung zukommen soll.

„Die Seligen merkten es nicht“

„Albano berührte bebend Lianens Blumenlippe, wie Johannes Christum küsste, und die schwere Milchstraße bog sich wie eine Wünschelrute hernieder zu seinem goldnen Glück. (...) Der Mond war schon wie ein weißer Engel des Friedens in das Blau geflogen und verklärte die große Umarmung; aber die Seligen merkten es nicht.“

Jean Paul, „Titan“, Kapitel 76

Für den österreichischen Astronomen Thomas Posch von der Universitätssternwarte in Wien sind die Erzählelemente rund um den Stern von Bethlehem, wie er gegenüber dem ORF erwähnt, historisch wie wissenschaftlich nicht leicht zusammenzubringen: „Im Matthäus-Evangelium finden wir über den Stern von Bethlehem folgende Aussagen: zum einen die Weisen aus dem Morgenland, die sagen, wir haben ihn im Aufgang oder im Osten gesehen. Und zum anderen sagen sie dann, er sei auf dem Weg von Jerusalem nach Bethlehem vor ihnen hergezogen und stillgestanden über dem Haus.“

Warum der Stern kein Komet sein durfte

Lange Zeit habe man den Stern von Bethlehem für einen Kometen gehalten, sagt Posch mit Verweis auf fernöstliche Chroniken, die von einem Kometen berichten, der ungefähr 70 Tage lang ziemlich hell am Himmel gestanden sei. Dass man später von dieser Hypothese abgekommen sei, hat für den Sternenforscher einen triftigen Grund: „Kometen galten als Unglücksboten.“ Und: „Kometen waren auch nicht wirklich so lange zu sehen, wie die Weisen aus dem Morgenland unterwegs gewesen sein dürften.“ Auch wenn die Vorstellung vom Kometen Einzug in die Kunst gefunden habe, sei sie so nicht mehr gültig.

Astronomen und der Stern von Bethlehem

Die Diskussion über Natur und Hintergründe des Sterns von Bethlehem ist in der naturwissenschaftlichen Forschung noch nicht ad acta gelegt oder eindeutig geklärt, erläutert der Wissenschaftler Thomas Posch.

Wie wohlgeordnet ist der Kosmos?

Dass der neutestamentliche Bericht überhaupt einem Stern die Kunde von einer neuen Zeit- und Weltordnung unterschieben konnte, bedurfte freilich einer Jahrhunderte dauernden Klärung zur Organisation des Kosmos. Ist dieser nun wohlgeordnet? Oder steht die gesamte Natur und mit ihr das Himmelsfirmament unter negativen bzw. trügerischen Vorzeichen?

TV-Hinweis

Religiöse und wissenschaftliche Hintergründe rund um den Stern von Bethlehem thematisiert auch die Sendung „Was ich glaube“, Sonntag, 25. Dezember, 18.47 Uhr, ORF2.

Gegen den Lebenspessimismus der griechischen Tragödie und die Auffassung, der Kosmos und das Leben seien getrennte Sphären, positionierte sich (mit einigen Nachahmern) schon der Vorsokratiker Anaxagoras. Heißt es im Chorlied der Ältesten im „Ödipus von Kolonos“ des Sophokles noch, nicht geboren worden zu sein sei das Höchste, antwortet sein Athener Zeitgenosse Anaxagoras auf die Frage, warum er doch lieber geboren worden sei: „Um das Himmelsgebäude zu betrachten und die Ordnung im Weltall“ (so kolportiert es jedenfalls Aristoteles in seiner „Eudemischen Ethik“).

Sabine Aßmann

Sternenforscher der Gegenwart beim Blick durch die historische Apparatur auf der Wiener Universitätssternwarte: Astronom Thomas Posch

Kosmos als „Glücksfall für den Menschen“

„Der Kosmos ist der Glücksfall für den Menschen, obwohl er nicht für den Menschen ist“, schreibt der Philosoph Hans Blumenberg in seiner „Genesis der kopernikanischen Welt“ (1975) und erinnert vor allem daran, dass seit der Stoa die Betrachtung des Himmels ohne die grundsätzliche Betrachtung des Menschen (und die Debatte über die Rolle des Menscheins) nicht mehr zu haben sei.

Public Domain

Bei Jean Fouquet im 15. Jahrhundert schlüpft gleich der französische König Karl VII. in die Rolle eines der Weisen aus dem Morgenland. Über ihm leuchtet die Kunde des Sterns von Bethlehem.

Die Gegenüberstellung von Himmelsschau und Selbsterkenntnis wurde denn auch im Mittelalter, etwa in der Patristik, ein bestimmendes Element. Selbsterkenntnis meint dabei freilich nicht die „innere Erfahrung“ späterer Epochen, sondern die Ermittlung der Stellung des Menschen im Kosmos - „auf einer Skala zwischen oben und unten“, wie es Blumenberg nennt.

„Die Natur hat uns einen neugierigen Geist gegeben (...) und uns als Zuschauer für das große Schaustück der Welt hervorgebracht“, schreibt bereits Seneca in „De Otio“ („Über die Muße“, 1. Jh. n. Ch.) - und selbst Kant muss in der „Kritik der Urteilskraft“ Ende des 18. Jahrhunderts bekennen, dass „selbst der gemeinste Verstand“ sich des Urteils nicht entschlagen könne, „dass ohne den Menschen die ganze Schöpfung eine bloße Wüste und ohne Endzweck sei“.

Der Himmel und die Frage nach dem Menschen

Der Himmel, so erinnert Blumenberg an die Vielzahl an Denkströmungen des späten Hellenismus, stehe zum Menschen zwar in „absoluter Distanz“. Allerdings habe etwa der stoische Gedanke von der Weltvernunft und ihrer Vorsorge Konsequenzen für die Interpretation der Natur als ordentliches Zeichensystem. Und damit muss die Frage nach der Stellung des Menschen (und auch die Frage „circa nos deus omnia an nos agat“, also nach der Verfahrensweise Gottes mit dem Menschen) mit verhandelt werden.

Public Domain

Der Stern von Bethlehem in der Bildkonzeption Giottos: Über dem Stall von Bethlehem schwebt ein rot leuchtender Feuerball

Gegen die Gnosis, die den gestirnten Himmel als Kulisse eines trügerischen Schauspiels interpretiert, treibt die frühchristliche Literatur die stoische Kosmosbewunderung weiter. Die von Gott aus dem Nichts herauf befohlene Welt ist bei Augustinus eine „vollkommene Schöpfung des vollkommenen Schöpfergottes“. Allerdings darf das Glücksverlangen, wie es in der Stoa angelegt ist, nicht an der Welt endgültig befriedigt werden.

Himmelsbetrachtung und Heilsweg sollen zusammengebracht werden - und diese Koppelung, so erinnert Blumenberg an eine seiner Lieblingsthesen, diene nicht zuletzt der Zurückdrängung der Gnosis und ihrer Dämonisierung des Himmels.

Frühe Forscher

Wer waren die Menschen, die dem Stern von Bethlehem folgten? Für Posch sind die Heiligen Drei Könige sehr wohl Forscher, die die Phänomene am Himmel deuteten und wissen wollten, was die Phänomene für die Menschen bedeuten.

Schaulust, Selbsterkenntnis, Gottesfurcht

Von der astronomischen Schaulust und Wissbegierde hin zur Selbsterkenntnis, die dem Menschen sein Nichtwissen entdecken lässt, und schließlich zur Gotteserkenntnis - so beschreibt der berühmteste Denker des hellenistischen Judentums zur Zeit Christi Geburt, Philo von Alexandria, die allegorische Reise Abrahams. Zugleich fasst er damit eine jahrhundertlange Debatte über die Ordnung des Kosmos, die Rolle Gottes und des Menschen in einer sinnbildlichen Geschichte zusammen. Als der Stern vom Bethlehem am Firmament erscheint und die drei „Magoi“ die Zeichen am Himmel lesen, tun sie das genau vor diesem Erkenntnishintergrund.

Für den Forscher der Gegenwart sind die drei Weisen aus dem Morgenland, die ja laut Matthäus beim Anblick der Sterne von sehr großer Freude erfüllt werden, immer noch Faszinosum wie Markstein. „Wir sind ja heute in gewisser Weise die Erben dieser damaligen Astronomen und Astrologen“, sagt der Wiener Astronom Posch und fügt hinzu, dass man sich heute im Grunde ähnliche Fragen stelle wie die damaligen Menschen. Etwa: „Was bedeuten Himmelslichter für uns, was bedeuten die Sterne für uns? Können wir so etwas wie ,große Freude’ empfinden oder ist uns die vielleicht auch schon zu sehr abhanden gekommen in einer kalten, objektiven, naturwissenschaftlichen Beschreibung?“

Offen sein für die Frage, was ein Phänomen bedeutet, das nimmt ein Forscher der Gegenwart als Botschaft dieses biblischen Berichts mit. Im Grunde stützt er sich dabei auch auf den Prozess der theoretischen Neugierde, den bereits Augustinus im Konzept der „curiositas“ fasste. „Diese Weisen aus dem Morgenland haben das ja nicht von heute auf morgen gesehen, wie man sich’s vielleicht vorstellt. Sondern die haben da monatelang dran geforscht, sind gereist, haben den gesehen, wieder gesehen und dergleichen mehr“, meint Posch.

Zwischen Heilserwartung und Rettung des Kosmos

Und dennoch: Die stellare Schaulust rieb sich im Lauf des Mittelalters mit einer Sorge um die jenseitige Heilserwartung. Insofern zog, wie Blumenberg beschreibt, das Misstrauen gegenüber der theoretischen Zuwendung zum Sternenhimmel auch eine Stagnation der Astronomie nach sich.

Public Domain

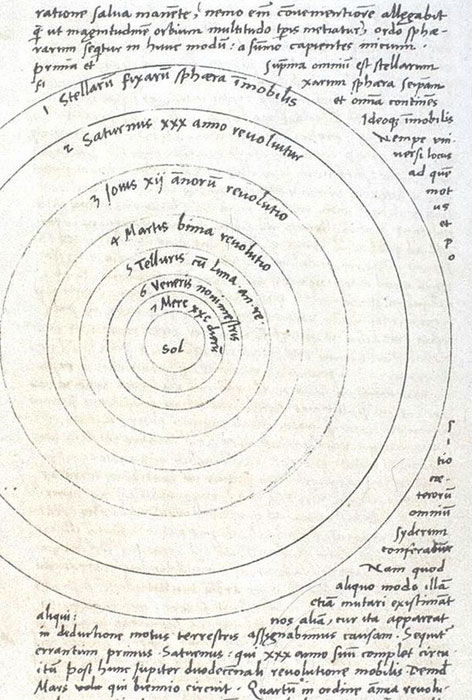

Ausschnitt aus einer der berühmtesten Manuskriptseiten der Welt. 1543 macht Nikolaus Kopernikus sein „De revolutionibus orbium coelestium“ öffentlich.

Kopernikus und „die Rettung des Kosmos“

Wenn Kopernikus das geozentrische Bild des Kosmos Mitte des 16. Jahrhunderts angreift, dann tut er das nicht, um mit dem Mittelalter zu brechen. „Den kopernikanischen Ausgangspunkt bildet der verworrene Anblick, den das geozentrische Universum nach dem aristotelisch-ptolemäischen Grundriss darbot“, sagt der Philosoph Franz Josef Wetz. Nur unter Zuhilfenahme zahlloser Zusatzkonstruktionen sei dieses Weltbild zu halten gewesen, was die vollkommene Ordnungsgestalt des antiken wie mittelalterlichen Kosmoskonzepts bedroht habe.

Erst das heliozentrische Weltbild habe mit der einhergehenden mathematischen Vereinfachung den Kosmos wieder in seiner vollkommenen Ordnungsgestalt sichtbar gemacht. In diesem Sinn, so sagt es auch Blumenberg, war die „Rettung des Kosmos“ die Absicht von Kopernikus, als er ein neues Weltbild an die Stelle des alten setzte.

Gerald Heidegger, ORF.at; das Gespräch mit Thomas Posch führte Sabine Aßmann, religion.ORF.at

Links: