Quadratur des Eis

Seit Jänner ist die EU offiziell um ein Gebäude reicher. Dann wird in Brüssel das neue Ratsgebäude eröffnet. Anders als viele andere EU-Bauten trägt es nicht den Namen eines berühmten Politikers, sondern heißt schlicht Europa. Das ist nicht das einzige Außergewöhnliche an dem Neubau.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Zumindest die Sicherheitsschleusen sind altbekannt. Wie bei der Kommission, dem Parlament oder dem bisherigen Sitz des EU-Rates kommt auch in das neue Europa-Gebäude nur hinein, wer sich ausweisen kann und kontrollieren lässt. Doch spätestens wenn Mantel und Tasche durchleuchtet sind, zeigt sich: Im neuen EU-Ratsgebäude ist vieles anders, als man es von EU-Gebäuden in Brüssel kennt.

Nach der Sicherheitskontrolle erwartet Besucher ein hoher, heller Raum; unter den Füßen Eichenboden, über den Köpfen erst einmal lange nichts und in 50 Meter Höhe eine gläserne Decke. Atrium lautet der offizielle Name für die Halle nach dem Haupteingang, die in erster Linie einmal Übergangsraum ist: zwischen dem würfelförmigen Außen und dem darin stehenden elfstöckigen gläsernen Ei.

Leuchtendes Laternenei

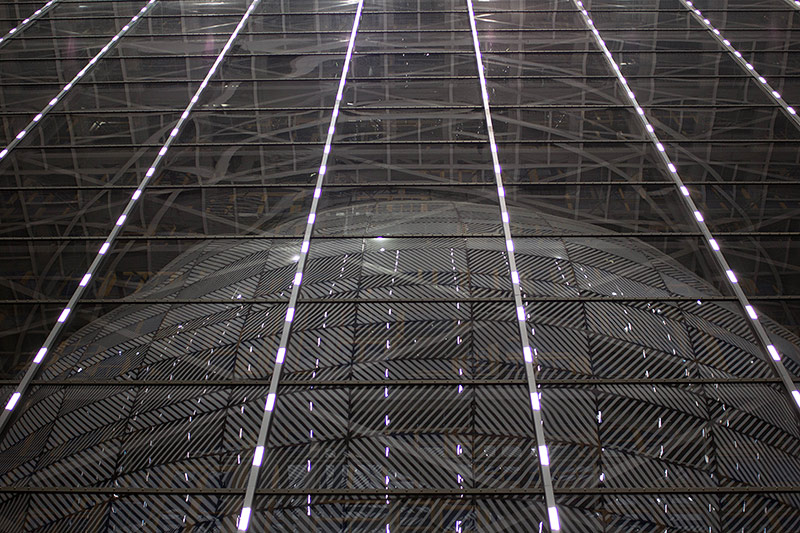

Assoziationen mit Frühstücks- und anderen Eiern wollen die Verantwortlichen aber tunlichst vermeiden. Laterne lautet die offizielle Bezeichnung für das Gebäude im Gebäude. Und in den Abend- und Morgenstunden wird es dieser Bezeichnung ganz besonders gerecht. Dann scheint die gläserne Vase durch den sie umgebenden Würfel; beleuchtet von LED-Leuchten auf der Innenseite der Würfelfassade. Reflektierende Siebdruckstreifen werfen das Licht zurück und lassen den elliptischen Glasbau einer Lampe gleich strahlen.

ORF.at/Philippe Samyn and Partners architects & engineers - lead and design partner, Studio Valle Progettazioni architects, Buro Happold engineers

Hunderte LED-Lichter sorgen für ein nächtens leuchtendes Laternenei

So ungewöhnlich die Form scheinen mag, so sehr folgt sie praktischen Überlegungen. Er habe auf den verschiedenen Ebenen unterschiedlich große Räume unterbringen müssen, sagt der belgische Architekt Philippe Samyn. Ein großer Sitzungssaal braucht mehr Platz als ein Speisesaal, in dem die Staats- und Regierungschef im engen Rahmen zusammenkommen sollen.

Letzterer ist jetzt im elften Stock direkt unter dem Glasdach untergebracht. Der größte Konferenzraum mit 336 Plätzen und 32 Kabinen für die Dolmetscher befindet sich hingegen an der bauchigsten Stelle der Vase. Die sich nach oben und unten verjüngende Form ist noch einem weiteren Umstand geschuldet: Die Fläche für das Fundament ist begrenzt. Unter dem neuen Ratsgebäude verlaufen Eisenbahn- und U-Bahntunnel, die nicht überbaut werden dürfen.

Zwischen Rechenschieber und Computerprogramm

Die Idee sei ihm im Schlaf gekommen, sagt Samyn. „Ich bin aufgewacht und wusste, welche Form es sein muss.“ Gleich in der Früh habe er sich an den Computer gesetzt und mit elliptischen Formen experimentiert. Es mag geholfen haben, dass er nicht nur Architekt, sondern auch Ingenieur mit einem Abschluss am Massachusetts Institute of Technology ist. Samyns Markenzeichen – Fliege und Pfeife – stehen dazu freilich ebenso im Widerspruch wie sein vorgeblich liebstes Werkzeug. „Ich habe das ganze Gebäude damit designt“, sagt der Architekt und zieht einen Rechenschieber aus der Hemdtasche.

Natürlich ist klar, dass hinter dem Gebäude ordentlich Computerleistung stehen muss. Man möchte Samyn die Sache mit dem Rechenschieber aber zumindest ein bisschen glauben. Denn das Bauwerk ist eben auch der Versuch, Alt und Neu zu vereinen - als hätten Rechenschieber und Hochleistungscomputer gemeinsame Sache gemacht.

3.750 alte Fenster aus ganz Europa

Am eindrücklichsten bringt das die Fassade zum Ausdruck. Auf zwei Seiten integriert der würfelförmige Außenbau eines der letzten historischen Gebäude der Umgebung: Der Residence-Palast wurde in der Zwischenkriegszeit im Art-deco-Stil als Appartementkomplex erbaut, beherbergte im Zweiten Weltkrieg die deutsche Armeeführung und später Teile des belgischen Verwaltungsapparats. In Zukunft werden in dem von Grund auf restaurierten L-förmigen Gebäudeteil die nationalen Delegationen und die Ratsverwaltung ihre Büros haben.

ORF.at/Philippe Samyn and Partners architects & engineers - lead and design partner, Studio Valle Progettazioni architects, Buro Happold engineers

Aus Abbruchhäusern in ganz Europa stammen die Eichenholzfenster, die in der Fassade eine neue Bestimmung fanden

Zum Würfel machen das Ratsgebäude die beiden neu errichteten Glaswände. Sie transportieren zugleich den meisten Symbolgehalt. Rund 3.750 alte Eichenfenster ließ Samyn dafür aus Abbruchhäusern in der ganzen EU zusammentragen, restaurieren und schließlich zu einem hölzernen Flickwerk zusammensetzen. Fensterputzer schütteln ob der Kleinteiligkeit ihre Köpfe. Laut Samyn muss die Fassade dafür maximal einmal im Jahr gereinigt werden. Möglich macht das ein ausgeklügeltes System, das Regenwasser ableitet, noch bevor es die Scheiben erreicht. Verwendet wird das Wasser dann übrigens für die Toiletten im Haus. Genauso wie die Solarpaneele am Dach ein Beitrag zu einer möglichst guten Umweltbilanz.

Gegenentwurf zur Brüsselisierung

Man mag den neuen Bau auch als einen bewussten Gegenentwurf zur Brüsselisierung verstehen. Jene Ära der Brüsseler Stadtplanung, als mit Neubauten nicht gekleckert, sondern geklotzt wurde - und alte Gebäude einfach nur Hindernisse waren, die es aus dem Weg zu räumen galt. Maßgeblich an dieser Entwicklung der 1960er und 1970er Jahre beteiligt waren die EU-Institutionen, die im heutigen europäischen Quartier ihre Bürohäuser aufzogen. Wobei Samyn zu bedenken gibt: Bereits der Residence Palast selbst sei eigentlich eine frühe Form der Brüsselisierung gewesen. Für das damalige Großprojekt hätten ebenfalls zahlreiche alte Häuser weichen müssen.

Der Erhalt des bald 100 Jahre alten Gebäudes war nun aber eine der Grundbedingungen, welche der Rat bei der Ausschreibung des Projekts stellte. Die aufwendige Renovierung trug dazu bei, dass die Kosten für den gesamten Bau am Ende bei rund 325 Mio. Euro liegen werden. Zugleich gilt die Restaurierung als einer der Gründe, warum am Ende über ein Jahrzehnt an dem Projekt gearbeitet wurde. Bereits 2005 hatte Samyns Architekturbüro gemeinsam mit dem italienischen Studio Valle Progettazioni und dem britischen Buro Happold den Zuschlag bekommen. Die eigentliche Bautätigkeit begann 2011.

Mit Sicherheit bunt

Die lange Planungs- und Bauzeit ist jedoch ebenso den besonderen Sicherheits- und Schutzvorgaben geschuldet. Sie seien regelmäßig an die neuesten Vorschriften angepasst worden, sagt Samyn. Bisweilen hieß es sogar, dass die Laterne einem Flugzeugabsturz standhalten könne. Eine Bestätigung dafür gibt es vom Architekten allerdings nicht. „Wer hat Ihnen das erzählt?“, fragt er lachend. Aber einen Brand, wie er 2001 die Zwillingstürme des New Yorker World Trade Centers zum Einsturz brachte, würde die Struktur des Gebäudes überstehen, sagt er.

ORF.at/Martin Steinmüller

Ein „fröhliches“ Gebäude war das Ziel von Architekt Samyn

Damit ist das neue Ratsgebäude wohl eines der sichersten Gebäude Brüssels. Auf jeden Fall ist es - zumindest was die Innenräume betrifft - eines der Buntesten. „Ich wollte ein freundliches, fröhliches Gebäude machen“, sagt Samyn. Die Menschen, die hier zukünftig zusammenkämen, hätten ohnehin bereits genug Sorgen.

Für die extra Portion Farbe holte Samyn seinen Landsmann Georges Meurant an Bord. Der Künstler ließ in den Innenräumen eine bunte Wiese aus Vierecken wachsen. Samyn spricht von einem „vereinten Flickwerk“. Wie die alten Holzfenster an der Außenfassade soll es das europäische Motto widerspiegeln: in Vielfalt geeint. Das Farbmuster zieht sich von der Decke über die Wände bis hinunter zu den Teppichen. Sogar die Liftschächte leuchten bunt.

Ideal und Praxis

Dabei wollte der Architekt aber nicht nur kreatives Chaos walten lassen. Die Farbmuster an den Türen zum Beispiel: Viele der farbigen Quadrate dort sind 15 mal 15 Zentimeter groß. Das seien die üblichen Maße für Piktogramme, sagt Samyn. Sollten Räume nachträglich noch ausgeschildert werden, hätte das Symbolbild genau in einem der Quadrate Platz. Allerdings kleben bereits jetzt die ersten A4-großen Hinweiszettel quer über der durchdachten Quadratstruktur. Vielleicht gehört auch gerade das zu Europa: dass die großen, schönen Pläne bisweilen von weniger eleganten Praxislösungen überdeckt werden.

ORF.at/Martin Steinmüller

Nicht immer hält die Praxis dem Ideal stand

Einer der schärfsten Gegner des Gebäudes wird die Einweihung jedenfalls nicht mehr aus der ersten Reihe verfolgen können. 2011 bezeichnete Großbritanniens damaliger Premier David Cameron das Projekt als einen „güldenen Käfig“ für die EU-Chefs. Cameron ist nach dem „Brexit“-Votum der Briten im Juni zurückgetreten. Und eine der wichtigsten Fragen, die sich die Ratsverwaltung mittlerweile stellt, ist: Was passiert mit den Räumen der britischen Delegation, wenn Großbritannien seinen EU-Austritt vollzogen hat?

Links:

Martin Steinmüller, ORF.at, aus Brüssel