Die Staffelei im Kinderwagen

Ihr Künstlerdasein war für sie an zwei Fronten zu verteidigen: Sie waren Frauen und sie waren Jüdinnen. Viele der 44 Künstlerinnen, deren Werke die Ausstellung „Die bessere Hälfte. Jüdische Künstlerinnen bis 1938“ im Jüdischen Museum Wien vorstellt, sind heute vergessen. Zu Unrecht: Die Werke, die die Kuratorinnen Andrea Winklbauer und Sabine Fellner präsentieren, sind mutig, sozial engagiert und ihrer Zeit oft voraus.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

„Der größere Skandal war auf jeden Fall, eine Frau und Künstlerin zu sein. Die Tatsache, dass sie auch noch Jüdinnen waren, holte diese Künstlerinnen erst während Anschluss und Emigration ein“, sagt Sabine Fellner, die gemeinsam mit Andrea Winklbauer die Ausstellung „Die besser Hälfte“ im Jüdischen Museum Wien kuratiert hat, gegenüber ORF.at.

Während die männlichen Künstler der Jahrhundertwende ganz offiziell an der Akademie studieren und sich in Vereinen wie der Secession organisieren konnten, fanden Frauen in die Verbände keinen Einlass. Und auch die Akademie nahm sie erst ab 1920 als ordentliche Studentinnen auf.

Der Prater als Atelier

So kam es, dass Malerinnen wie Tina Blau, deren Foto gleich hinter der Eingangstür der Ausstellung hängt, Autodidaktinnen waren. Oder bestenfalls teure Privatstunden von den Professoren der Akademie erhielten. Auf dem Foto ist Tina Blau (1845 - 1916) zu sehen, wie sie ein Ölgemälde, mit Schnüren aufrecht aufgebockt, in einem Kinderwagen durch den Prater schiebt.

ORF.at/Maya McKechneay

Kuratorin Winklbauer vor dem Bild von Tina Blau im Prater

Keine Protestaktion einer Aufmüpfigen, sondern eine Notwendigkeit. Blau hatte den Prater zu ihrem Atelier erklärt und suchte ihre Motive im Freien. Ihr, der man das Aktmalen an der Akademie nicht erlauben wollte, konnte man zumindest die Landschaften als Motiv nicht wegnehmen.

Aktmalen für Frauen verboten

„Frauen durften nicht mit Männern gemeinsam Akt malen. Das war im 19. Jahrhundert ein großes Hindernis für Frauen, die zum Beispiel Historienmalerinnen werden wollten. Sie konnten die Anatomie nicht studieren. Manche - wie Tina Blau - haben sich in die Landschaftsmalerei geflüchtet, die zumindest auch ein gewisses Ansehen hatte“, so Winklbauer. Andere baten ihr Stubenmädchen, Modell zu stehen, oder sie gingen ins Ausland, nach Paris, wo die Sitten lockerer waren: „Heute habe ich einen Männerakt begonnen!“, schrieb Malerin Helene von Taussig (1879 - 1942) um die Jahrhundertwende begeistert an ihren Lehrer.

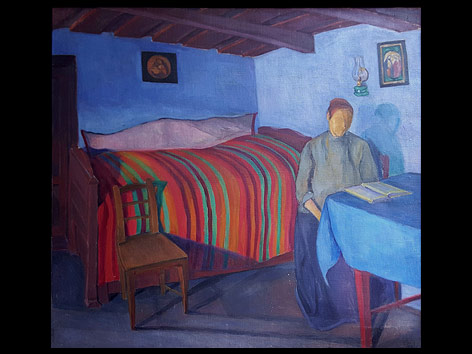

Wien Museum/Privat

Wiederentdeckt: Sofie Korner: „Das Bett“ (undatiert)

Viele der ausgestellten Künstlerinnen führten alles andere als ein Hausfrauenleben. In einer kleinen, pornografischen Bleistiftskizze scheint etwa Malerin Vally Wieselthier die Pinkelaktionen der Männergruppe Gelitin vorauszuahnen. Die hier ausgestellten Frauen machen Erotik zum Thema, wie es ihnen gefällt, statt gefällige Szenen für ein männliches Publikum zu produzieren.

Und sie zeigen den weiblichen Körper nackt und selbstbewusst. Der sitzende Akt „Marietta“ (1907) von Broncia Koller-Pinell wird vielfach mit den Werken ihres Lehrers Gustav Klimt verglichen. Nur dass die - schlicht und ohne Ornament abgebildete - Marietta nicht verführen will. Leicht vorgebeugt sitzt sie da: Nacktheit demonstriert sie als weibliche Freiheit.

Adolf Loos schmäht Künstlerinnen

Die in historischer Chronologie von der Jahrhundertwende bis ins Jahr 1938 angeordneten Skizzen, Ölbilder, Radierungen, Drucke, Keramiken und Skulpturen erzählten von einem ständigen Kampf der Künstlerinnen gegen die Moralvorstellungen der Gesellschaft. Die beiden Ausstellungsmacherinnen haben den Konflikt auf humorvolle Weise verstärkt, indem sie Zitate männlicher Zeitgenossen auf Spiegelflächen gedruckt haben: „Typewriten und Maniküren sind viel nützlichere Beschäftigungen“, empfiehlt da etwa Adolf Loos den Damen Künstlerinnen.

Zugleich reflektiert sich aber in den Spiegeln die Vielfalt des weiblichen Schaffens in den Roaring Twenties, und man darf sich vorstellen, wie sich diese Avantgarde weiterentwickelt hätte, wenn ihr nicht mit dem Anschluss ein jähes Ende bereitet worden wäre.

Ausstellungshinweis

„Die bessere Hälfte. Jüdische Künstlerinnen bis 1938“, bis 1. Mai 2017, Jüdisches Museum Wien, Sonntag bis Donnerstag 10.00 bis 18.00 Uhr, Freitag 10.00 bis 14.00 Uhr.

Besonders beeindruckend sind ein paar kleine Blätter mit Aquarellskizzen von Hermine Heller-Ostersetzter. Noch vor den großen Veröffentlichungen im Genre der Sozialreportage (wie Max Winter oder Emil Kläger sie später in Wien verfassten) begab sie sich 1900 an die Stätten sozialer Not und hielt das Leben von Kohlensammlerinnen, Schneeschauflerinnen und Steinklopfern fest: Das Motto, das sie auf dem Umschlagbild der Mappe notierte, klingt wie der Titel eines Fassbinder-Films: „Das Leben der Armen ist bitt’rer als der Reichen Tod“. „Es gab in Österreich wenige männliche Künstler, die so explizit sozialkritisch waren“, so Kuratorin Sabine Fellner.

Vandalismus an einer nackten Hexe

Viele der Künstlerinnen mögen gewusst haben, dass ihnen die Laufbahn im Establishment verwehrt bleiben würde. So konnten sich radikale Positionen entwickeln. Die Marmorskulptur „Hexe bei der Toilette für die Walpurgisnacht“ der russischstämmigen Künstlerin Teresa Feodorowna Ries, die gleich im Eingangsbereich steht, zeigt eine nackte Frau mit wilden Locken. Sie beugt sich nach vorne und schneidet mit einer Schere die Fußnägel.

Wien Museum

„Hexe bei der Toilette für die Walpurgisnacht“

Oder genauer gesagt: Sie schnitt. Weil diese Marmorfigur lange Zeit im öffentlichen Raum aufgestellt war, wurden ihr Hände und Nase abgeschlagen. Was man noch sieht, ist der Besen, auf dem sie hockt. Diese Hexe ist wild, aufmüpfig und selbstbestimmt, keine Nymphe, an der sich ein männlicher Spaziergänger delektiert. Im Entstehungsjahr 1895 sorgte die Skulptur für einen veritablen Skandal.

Verhinderte Karrieren, vergessene Werke

Winklbauer und Fellner sehen ihre Ausstellung auch als ausgleichende Bewegung. Einige der ausgestellten Künstlerinnen blieben schon zu Lebzeiten unter ihrem Potenzial, waren kaum präsent, fanden anders als die männlichen Kollegen keine öffentlichen Auftraggeber. Einige von ihnen haben die Kuratorinnen speziell für die Ausstellung in den Archiven wiederentdeckt.

Die zweite, große Welle des Vergessens kam mit dem Nationalsozialismus. Viele jüdische Künstlerinnen gingen ins Exil, manche wurden deportiert und ermordet. Nach 1945 geschah wenig, um ihre Namen ins Gedächtnis zurückzuholen. Nicht zufällig zeigt das letzte Bild der Ausstellung das Selbstporträt einer jungen Frau mit blauem Auge: Edith Kramers „Das Blaue Auge“, 1943.

„Die Ironie der Geschichte ist, dass viele Nachkommen der Künstlerinnen, die ins Exil gegangen sind, die Werke ihrer Mütter oder Großmütter gar nicht richtig zu schätzen wissen – weil sie ja keine Karriere gemacht hatten“, so Fellner.

Maya McKechneay, ORF.at

Link: